|

|

|

|

|

|

要有無知為知的智慧

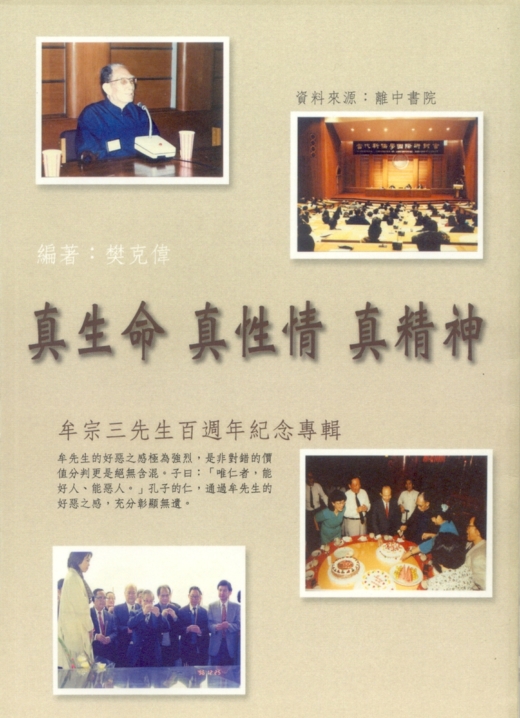

牟宗三先生以「有取之知」是明他的,「無取之知」是明己的。兩相比較,無疑以後者最關重要,於是舉莊子齊物論「庸詎知吾所謂知之非不知耶?庸詎知吾所謂不知之非知耶?」為之解說--「你那些有取之知,對自知自明言,全不濟事;我這種不知,對自知自明言,倒是一種真知。」先生以為人要返回來而至無取之知,則必須把一切「有取」打掉,灑脫淨盡,而後歸於照體獨立,四無依傍,始能有哲學智慧之發露。這是對有志於作哲學活動者之啟迪,並提示幾種預備的心境:第一,現實的照顧必須忘記,名利的牽掛必須不在意。第二,要有不為成規成矩乃至一切成套的東西粘縛的「逸氣」。第三,對於現象常有不穩與陌生之感。以上第一點叫漢子氣是勇,第二點逸氣是智,第三點原始的宇宙悲懷,是仁之根也。(詳見<從《生命的學問》一書看牟宗三先生的儒學志業與時代關懷>,周群振先生撰。此文又收於《真生命 真性情 真精神》,頁86-7,離中書院印行。)

中華民族本是一個哲學的民族。

但是當代的中國人,大多遺忘了自己原有的哲學秉賦。

這是最值得我們憂慮的事。

「哲學中國」城市的建立,主旨即在於--盼能重新疏導並彰明本來屬於吾人的哲學天性。

|

|

|

|

|

|