一九九0年代以來的現代詩標誌著一個文學史的新階段。在多重交錯的歷史語境下,新世代詩人展現出具有特色的美學。從政治角度觀之,臺灣1987年以後進入解嚴時代,2000年經歷了第一次政黨輪替。隨著全面的民主化,我們看到的是一個自由開放,眾聲喧嘩的局面。經濟層面上,經過了七八十年代的「臺灣奇蹟」,社會呈現普遍的繁榮與富庶。1970年國民年度所得低於三百美元,到了2000年已超過一萬美元。類似歐美日本等發展國家,臺灣人口大量集中於都會,面對擁擠、污染,快節奏、高壓力等工業化社會的共同問題。至於文化方面,八十年代初以來,對本土歷史的梳理和反思,對「大敍述」的質疑和挑戰,對臺灣主體性的論述和爭議,風起雲湧,此起彼落。與此同時,一波接一波的國際思潮——從解構主義、性別論述,環保運動,到新歷史主義、少數族群論述、後殖民理論等等——和本土語境相結合,激發新的活力,建構新的知識體系。最後值得一提的是,如同世界上大多數國家,臺灣也見證了「資訊時代」和「傳媒時代」的到臨。鋪天蓋地的大眾傳媒和日新月異的電腦科技,對社會各層面都造成巨大的影響。

總而言之,臺灣的新世代詩人成長在一個遠比過去自由開放,富庶繁榮,高度全球化,媒體化,科技化的環境裡。他們比前幾個世代得以更快地掌握國際潮流的訊息,即便可能是泛泛的表面認知。在此歷史語境下,不斷發展的現代詩的生態也明顯地在改變中。誠然,今天的詩壇非常多元,很難說何為主流,誰是前衛。根 據個人觀察,我列舉下面五個衝擊臺灣詩壇的因素。

第一.隨著報禁的解除,臺灣的出版業曾經歷爆發式的蓬勃。平面媒體在短期內迅速地擴張,不管是報紙的大幅增版還是大陸當代文學的引介。但是,激烈的競爭和視覺文化的強勢使得文學出版環境不斷地惡化。近年來不僅是文學,出版業總體都面臨著前所未有的挑戰。除了極少數的常青樹,詩集的銷路萎縮,詩的小眾化和邊緣化日趨明顯。但是,另一方面,在所謂M型的出版市場裡,小眾的詩仍然持續出版,在人文取向的袖珍型書店裏仍然可以找到,例如台大附近的唐山或淡水的有河。詩人和詩讀者的執著見證詩作為一種文類,仍然有其恒久的意義。

第二,雖然少數的詩刊仍然維持長期出版的紀錄,但是就詩壇生態來說,詩社和詩刊的影響力大幅度下滑。五六十年代的超現實風潮,七八十年代的鄉土詩和政治詩,都是詩社詩刊有意識的提倡的結果。相對來說,對今天的新世代詩人來說,創作似乎更是一種個人行為。個別詩人之間或許有不同程度的互動,但是私人情誼和詩的創作未必有直接的關係。近年出現的詩刊不是沒有,例如《現在詩》和《衛生紙》,但是它們都不是以詩社為據點的出版品,更遑論共同的風格或立場。相對於大陸,臺灣的詩壇已多年相安無事,沒有論戰,因為已無此必要。相對於對岸,臺灣的詩人早已接受了詩在當代社會的邊緣地位,因此已無此焦慮。

第三.從戰亂紛紛的民國時期到政治鬥爭不斷的毛澤東時期,大多數的詩人都無法依照自己的意願繼續創作。不管是被迫還是自保,停筆是他們普遍的遭遇。相對於中國大陸,戰後臺灣的詩壇在長期和平穩定的狀況下發展,未曾中斷過。這個簡單的事實其實大有意義。從1921年出生的周夢蝶到1981年出生的曾琮琇,臺灣詩壇享有「五代同堂」的歷史優勢。從閱讀新世代詩人和參加詩歌相關活動等經驗裡,我得到的印象是,年輕詩人對前輩詩人非常尊敬,對個別心儀的前輩作品更是瞭若指掌。其優點是經過了數代的薪盡火傳,臺灣已建立了一個優秀獨特的現代詩傳統。其缺點則是,年輕詩人有時候過於受限於前人的模式,模仿的痕跡比較明顯。

第四.相對於五六十年代,詩人對通俗文化的態度也有了很大的轉變。經過了七八十年代的校園民歌運動和鄉土文學運動的洗禮,「大眾」早已不再是一個貶義詞。詩的平易化和生活化不但表現在副刊提倡的各種短詩欄目裏,也可見諸於詩和表演藝術、書畫、攝影、漫畫等多元形式結合的努力上。置身於傳媒時代,詩和大眾文化趨向合流而非對立。2003年出版的《壹詩歌》創刊號以詼諧、諷喻、戲擬等方式,將詩和消費,精英文化和通俗文化,歷史大敍述和私密語言並列,是一個相當突出的例子。

第五.網路的日益壯大,無可置疑,它逐漸改變了詩的創作、閱讀、和傳播。在這個跨越一切疆界、開放民主的空間裏,且不論電腦技術層面的新玩法,僅就風格來說,詩傾向於日記化、口語化、隨意化,甚至瑣碎化和速食化。很多作品或記錄個人的片刻經驗感受,或表現嘉年華會式的活力釋放(包括千奇百怪的筆名)。作者可能更願意自我定位為「寫手」、「寫詩的人」,而未必是「詩人」。寫詩是日常生活的一部分,但未必是最重要的一部分。固然,對很多詩人來說,網路寫作只是他們發表的一個管道,更重視的還是傳統平面媒體。但是對一些年輕人來說,網路寫作本身即是目的。他們並不在乎是否在平面媒體上發表,因為後者限制大,包括篇幅和人際關係的限制。

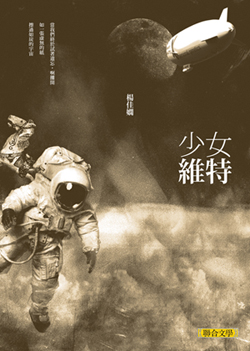

以上對新世代詩人所處的多重歷史語境作了一個簡短的概括。在此語境裏來閱讀楊佳嫻,她和同代人的雷同或差異頗能凸顯出來。如同大多數的新世代詩人,在她的作品裏我們可以看到前輩詩人的影響。其中楊牧的痕跡比較明顯,例如他的句型、語感、及說話者「你」和「我」的互換。此外,也有一些周夢蝶、楊澤、羅智成……。瘂弦的影響似乎僅止於「X們」的用法;詩集裏多次出現花們、霧們、潮蟹們、樹葉們、靈魂們……等片語。這些前輩詩人在臺灣詩壇的普遍影響並不令人意外。比較有趣的是,詩集裏幾乎看不到「夏宇風」的作品。太多的新世代詩人,尤其是女詩人,致力於模仿夏宇的語氣、意識流語言、都會感性等。詩集裏有少量的欲望書寫,但是後現代的印記不深。除了楊佳嫻的中文系古典素養外,她的美學取向決定了她走一條不同的路。

作為新世代的代表詩人之一,楊佳嫻活躍於網路世界,擁有一個頗有人脈的部落格(大陸翻譯為「博客」)。但是在她的詩裏我們看到的是一種「純粹」,而不是網路詩的隨意性和速食化。基本上,楊佳嫻的詩是一個抒情世界,一個相當純粹的抒情世界,戲劇和敍述的份量都比較輕。她的抒情具有高度的內在張力,此張力來自她對世界和詩的態度。從她的意象著手,詩中常見的動詞諸如:找尋、搜尋(〈一座擱淺的電臺〉)、追尋(〈細雪〉)、穿越(〈雨中長巷〉、〈當我們艱難地穿越冬季〉)、追蹤(〈深僻之處〉)、跋涉與忍耐(〈寒陸一日〉)等,以及與此呼應的旅程、航行(〈放逐者〉)、路徑(〈蜜比血甜〉)、沿途(〈愛〉)等意象,它們呈現的是過程,其意義是雙重的:那既是生命也是詩的過程。詩人以「徘徊追蹤的意志」,追求超越,尋找意義。

早慧的詩人感慨生命是「機械時光」(〈一座擱淺的電臺〉),是不斷的重複(「再次我們漫步於 / 時間和歌聲拉踞的迴廊」〈花園〉)。這「微鏽的人間」(〈秋興〉)充滿了缺憾、無常、虛空。有的時候詩人應之以悲觀和憤世嫉俗:

凡是美景便應該消逝

──〈放逐者〉

啊愛的亡靈命運的亡靈

宇宙防空壕裡

推擠著,訕笑著

──〈異端〉

刺破、跌墜、消逝、解散、飛散一類的負面動詞重複出現在詩集裏。但是更多的時候她決定以詩來抗衡機械的時間:「我繁衍了無數意象 / 抵擋時光的定格」(〈饗宴〉),以虛構來抗衡現實:詩「比現實更接近真理」(〈大街〉),而「真實總是以污點的樣貌出現」(〈我們從這裡失蹤〉)。因此,她的詩追求的不是狹義的詩意或優美,而往往透過矛盾修辭和對立並列的手法來凸顯生命的張力和複雜度。例如,生命花園中的花朵有「爛熟且等待被欲望的體質」,「大雨以榖粒的姿態淹沒饑餓的農人」(〈雷聲的午後〉),「在吞噬一切的本能裡 / 幻想著被吞噬」(〈愛〉),「迷戀和放棄」(〈沉默但仍然充滿聲響〉),「孤獨的鬧市」(〈無題〉),「緘默與噪音」(〈持續擴張〉),「眾神與眾獸」(〈雨中長巷〉),「自我與背對著的那個自我」(〈秋日寄往邊境的信〉),「那張被吞噬可是快樂的臉」(〈愛〉),以及〈秋興〉中以血/黃顏色的並列改寫了古典傳統(杜甫):「異地我們各自憑窗 / 看月亮又被時間射殺 / 其血玄黃」。

抗衡現實,捕捉真實的詩來自超時空的靈魂。靈魂的意象不斷出現在詩集裏,還包括「一千兩百歲的魂魄」(〈雨中長巷〉)、「魂魄」(〈我們從這裡失蹤〉)、「鬼魂」(〈秋日寄往邊境的信〉)等。詩竟可用來「鎮魂」:

有時候也聽見諸神翻身微響

當我們終於試著遺忘,啊攤開

如一張虛無的紙

擦過如炭的宇宙

──〈鎮魂詩〉

對詩的寄託,在早期的〈夢〉裏即見端倪:

我的夢還很瘦,哦是的

甚至可以穿越過現實的牆壁

穿越過那些灰色的雨滴而不被淋濕......

「夢」在楊佳嫻的作品裏具有正面的意涵,和星星、太陽、天使、天國、獨角馬、女神、諸神、金(金色蔓藤、黃金、金箔)等共同構成一個意象群。它暗示詩作為一種形而上的追求:「世界被反鎖 / 我們總是從縫隙裡 / 偷渡形上的光」(〈在卮言的腹地裡〉)。詩人和神祗相交通,因為他們本是同一族類:「神祇跌落,變成詩人」(〈逆雨〉);「也許曾經是天使 / 在冬季裡把翅膀燒了取暖」(〈雨中長巷〉)。在這個無神的人間,詩人是巫咸,以「不願瀆職的手指」(〈沉默但仍然充滿聲響〉)書寫「招魂符咒」——那只有「幻境來的人可以破解的暗語」。〈細雪〉第二節寫老電影看板上的明星,從而聯想到女神:

整理好斷翅

與棘冠

如神殿簷下的雕像

一心一意蔑視著

從這世界不斷被抽換的

人群的佈景

斷翅的女神將荊棘傳遞給詩人,「像一名不滿,且窮途的青年」:

從此我將代替妳流血

代替妳,在這荒蕪啊時間的

大拱廊內,遠望如看板上的女人

蔑視這已經

沒有妳的世界

上面的若干例句也勾勒出楊佳嫻作品中相當明晰的詩人形象。她是現代版的謫仙,手上握著一張「不完整的天圖」(〈逆雨〉),流落在人間的她「通靈,隱身和解夢」(〈蜜比血甜〉)。她是放逐者,「曾經投身荊棘」(〈我們從這裡失蹤〉)。〈在一個晴朗的週末〉的結尾兩節這樣形容自己:

你幻想自己可以是純白中

浮出來的一個灰點

你幻想樹葉們沙沙

風中輾轉是受苦的心

沿蛛絲往上爬

把靈魂寄託給一朵花

啊不能重來盼望重來的

如無數鴉翅驟然破胸竄出

你凝視著那個傷口

你變成那個傷口

彷彿齊瓦哥醫生「回到 / 冰雪的豪邸 / 逡巡舊日產業 / 仰視柱頭天使最後的黃金」(〈放逐者〉),詩人在絕境中重拾希望,在孤獨中提煉力量。詩人的孤獨形象和塵世的喧囂腐朽互為表裏。現代都市是人世具體而微的象徵,一座「疲憊的城市」(〈大街〉),「困居的城市」(〈可疑之處〉)。它好比一條「疲憊的魚」 〈大街〉,「疲憊如斯」(〈雷聲的午後〉),並且萎頓、乾涸、腐爛、死亡……。穿梭在「變形浮動的城市」裏,倖存的詩人「戴著面具、背著氧氣筒、牽著 / 一隻偽裝成寵物的詩集」(〈蜜比血甜〉)。

詩必須偽裝成寵物,因為那是現實世界唯一還能接受詩,容納詩的方式吧!這隱含了詩人對詩庸俗化膚淺化趨勢的批判。在「孤獨的鬧市」(〈無題〉)裏,詩人只能「洋溢著美學與直覺的口水我們相濡 / 以詩」(〈沉默但仍然充滿聲響〉)。楊佳嫻作品最堅實的美學支柱,或許可以廣義的現代主義來形容,它融合了西方象徵主義和高峰現代主義(High Modernism)的精神。前者包括詩作為密碼、讖語,詩人作為獨通天機卻被世人誤解的的主祭,以及世紀末的憂鬱和死亡的陰影。後者則呈現在對詩語言的鑄煉,對現代人疏離的再現,以及視詩為個人救贖的信念。在這本詩集裏,我們傾聽一個「老靈魂」如何在詩中宣示:「我的瘋狂擁有絕對的居所」(〈大街〉)。她寫青春,寫美,寫愛情,卻不帶濫情和傷感。青春「留下雪地裡長長兩條半汙的痕跡」(〈寒陸一日〉)。愛情總是「容易蒂落」(〈逆雨〉),而且誤導阻礙了詩的前進:

愛以美的姿態降臨

我們發愣,震懾,忘記馳騁的本能

讓厚厚的詩稿散落

旋即被嚴冬暴雪掩蓋了

──〈當我們艱難地穿越冬季〉

因此,「我決定擴大孤獨的存在」(〈大街〉),純熟地駕駛著「龐大的憂鬱艦隊航行於海」,「高速往末日前進」(〈雷聲的午後〉、〈沉默但仍然充滿聲響〉)。詩是提煉生命的艱難過程,也是終極目標。詩人是一位堅定的「鑄劍者」:

作為秘密的超現實鑄劍者

我們的鮮血,只奉獻給一個過程

複雜,粗獷,僅僅迎著光

就有無數幻象的招式

凝結於眾神與眾獸之眼

──〈雨中長巷〉

在楊佳嫻的作品裏我們看到詩不滅的光環,看到對詩的一份決絕,一份堅持:

在焚詩自保的民主時代裡

固執地犯法

書寫,遊行,穿越荊棘林

去拜訪消逝的太陽

──〈蜜比血甜〉

一位新世代詩人自覺地「在路上」苦旅。詩集收入1998-2009年間寫的四十六首詩,近期作品更上層樓,不再有意象堆砌的瑕疵而能適當的留白。更重要的是,一位新世代詩人勤奮建立了一套具有相當深度和堅實質地的美學,一貫呈現了她對生命、時間,對自我、世界的閱讀,思考,書寫。楊佳嫻的詩有落寞,有激越;有內斂,有狂放;有批判,有理想。在這喧囂浮躁的時代,詩的神閒氣定彷彿在這首詩的結尾數行裏找到一則貼切的寓言。

霧台今年好清晰

但這也是無妨的

沒有人詢問霧的行蹤

沒有人丈量山與雲的距離

沒能趕上冬天,我們擦著汗

望著枯涸的瀑布發愣

黃黑色水泥護欄上

一尾蜥蜴平目,靜止,

帶著索然的神氣

──〈越台八八線訪霧台〉