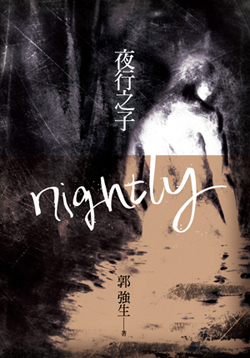

換一種說法。魔幻寫實、意識流、跨文本等等,注定不會被你青睞,太過老掉牙了。也暫且不要去想,所有同志論述的腔口,你早已不信仰的東西,自己說來也是心虛不已。你頻頻回首,從文學蓊鬱的森林,摘下一片葉子,細細咀嚼。用心去體悟,去揣摩,文本字裡行間所煥發出來的個人氣質,你讀郭強生的《夜行之子》,惘然想起林憶蓮。

讀完兩遍,你捕掠到某些脈絡,《夜行之子》某些片段,似是承續了翻譯小說《狂野的夜》的精髓而來,酷獸化文學巨擘的人生,除魅、去神,或許連一個源遠流長的文學長河,都可使之旱竭,反正末日翩來,一切都虛無不過了不是?

薔薇毒、百合毒,全是日語用以形容同性愛的耽美話語。

就好像,潘弘輝的在地同志發聲,有種南國豔夏的生猛,這股氣勢,雖銳不可當,但幾經文青血液的洗禮,在徐嘉澤筆下,便有了近乎純愛小說的甜美式傷感。林俊穎小說則有如亂針刺鏽,令人好生心悸,是否把真實人生,與小說一起血肉纏綿,這份痙攣的美質,跨過了世紀末的渡口,交予隨之拉縴的徐譽誠,以朱天文的扮裝,把狂亂到不能自己的風格,再次復古登台。阮慶岳的同文小說,嗯,以個人直觀式的書寫出發,時而如戀人烈愛氣氛下,兀自天旋地轉的呢呢喃喃;時而,有些逼近宗教大愛的悲憫,普照文本角色,輕輕撩起讀者心弦。紀大偉,文本分野之不存,甚至於你也懷疑創作之不存的,唯有愛(或性?)最大,同志萬萬歲!

以一干流行樂壇,八零九零年代的迪娃來作符徵,紀大偉是莫文蔚,阮慶岳像辛曉琪。徐譽誠,學院派的李度是有些類似的。徐嘉澤,在偶像奇魅與實力寫手間遊走,派給他個蘇慧倫吧。林俊穎的為愛瘋魔,所操持的語言及型式如此繁複多元,來個萬芳吧!至於郭強生,總讓你想起了林憶蓮。

全然以一種愛情通俗劇中,被辜負、被拋棄的視角,去哀哀叨叨繭中再次自縛的情思,你開始懷疑,小說家已揚棄寫真現世的企圖,或然把自己於風起花落之中,所耳盜來的奇聞軼事,裹上戲劇化的時尚。他要的,不再是一本小說,而是一台好戲,足以催淚或者惹人吆罵劇中角色的,戲。純文學與類型的邊界,早大一統了。它不會是言情小說尚未出櫃的私生子--BL(boys love)小說,它還原某些,讀者仍然心嚮往之的,失愛的毀劫,無愛的無間。

生活的戲劇化是不健康的。燈紅酒熱的同志吧,昔時仍花容月貌的誰,霸佔住了麥克風,唱,夜已深,還有什麼人,讓你這樣醒著數傷痕。須臾片刻,卻是某一代男同的縮影。

看《夜行之子》,聽林憶蓮,追悔某一個溘逝不再的年代。

個人部落格:http://blog.udn.com/altoman(文字 浴)

林柏宏,台灣南投人,政大新聞系畢,惟近中年。如果日據之史拐了個大彎,他會皇名化的改姓,松林;如果真如江湖術士的謅言,母親命中注定先有一女,再有二子,他會叫林柏涵。嗜書成痴,愛玲瘋魔,一肚子人情炎涼與鬼點子,只待靈光一劈,逸出筆尖。曾獲得台北縣文學獎等。

本文於 修改第 1 次