1695年(康熙34年),先祖從福建廈門登上一艘名為“福清丸”的戎克船,渡過台灣海峽,在鹿仔港(鹿港)登岸,自此開枝散葉,從南而北,男丁超過千人(女人不入族譜,這是父權時代共同點,不在此討論)。每當看到此段記載,對照許多關於台灣開發與移民研究,總覺得似乎各家之言,都無法綜述!終究,家族並非地方大族,先祖無資無產,從苦力做起,慢慢承租小片土地,從農奴釋放成為小地主(小租戶),這已經是經過數代人的耕耘與努力。也許是受此影響,筆者選擇對台灣開發移民做較深入性的研究。然而,終究毅力不如人,只做了一部份就爲了五斗米而廢棄。

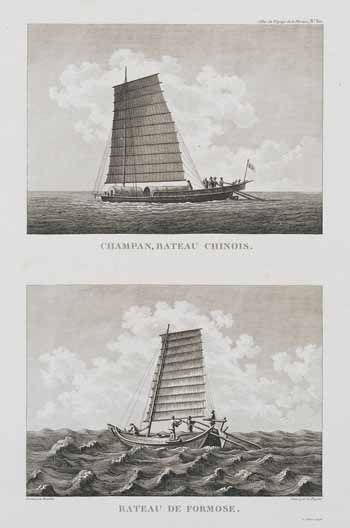

戎克船(junk,據說是閩南話“船”的直譯)

每年清明,族人都會集聚掃墓,但已經不是祭拜來台祖先,而是祭拜遷移到北部的祖先(少部份族人偶爾會去祭拜來台祖,但屬於朝奉式,而非固定的祭拜),當然,中國大陸部份更是幾乎沒人回去,因為大家都已經成為「台灣人」。台灣史學者有人認為台灣這段過程是一個「內地化」或者說是中國化的延伸,有的認為是「土著化」也就是落地生根。這樣的論述被有心人(尤其是統派)認為所謂「土著化」是一種台獨傾向的思維,而加以批判。其實,台灣這個新興島嶼的發展,與中國許多地方的發展模式的確有許多不同之處,甚至可說是自成一格。遠的不說,近的就有當年沈葆楨、劉銘傳的「現代化實驗室」乃至於蔣介石所稱的「三民主義模範省」,不論其目的何在,都足以說明台灣的發展與中國是有許多不同之處。

許多族人一年也只有清明掃墓才有機會見到面

有些官方論點認為台灣是罪犯、流浪漢充斥的地方,這個論點早被學者所推翻。有的認為是大陸生活困苦活不下去,所以冒險來台,也就是所謂的來台謀生。其實這個論點無法解釋蓬勃發展的台灣經濟活動,根本無法解釋「台灣錢淹腳目」的由來!筆者更由大台北開發過程發現,許多幾乎是舉族遷來,如果只是單純避難,而台灣又風險仍多(渡海悲歌就描述不少悲劇,加上黑水溝的風險,以及台灣本身原住民問題與瘴癘等環境,都不具備吸引大批移民的誘因)。。。。。先寫至此。

本文於 2013/07/18 17:00 修改第 1 次