拜讀精采的輝哥旅記,看到宗輝對法國竟能忍受國內有那麼多核電廠的疑問,我記得多年前美國公共廣播網(PBS)曾經有過一段報導,對法國人接受核能發電有較詳盡的解說,在此找出大致翻譯了與大家分享。

事情從1973年開始,當時法國發電幾乎全部仰賴石油,但是自己不產油,沒有天然瓦斯,煤也少得可憐,中東石油危機爆發,國際原油突然上漲四倍,法國政府檢討後發覺只有一條路:核能,才能確保國家能源供應無虞。從那時以後的15年間,陸陸續續建造啟用了56個核反應爐(核能電廠)。

剛開始發展核能時有零星示威抗議,後來核能就變得很受歡迎,也幾乎被法國人普遍接受了。原因何在?據PBS訪問當時主管能源的克勞德蒙地爾(Claude Mandil)說:法國特有的文化和政治環境促成了核能成功的發展。他解釋至少有三個原因:

第一:法國是個獨立個性很強的民族,想到能源要靠從政治不穩定的中東進口,多數法國民眾很快就同意發展核能。簡單說:沒有油,沒有天然氣,沒有煤,就沒有選擇!

第二:法國人喜歡大的計畫,尤其是中央統籌的高科技研究,如高鐵,超音速噴射機協和號等。在法國,科學家/工程師擁有較高社會地位,政府技術官僚體系內許多高級主管也多有此背景,不像美國以律師為主。這些科學家/工程師出身的政府官員受到多數民眾的尊敬與信賴。

第三:法國當局花了相當大的心力作宣傳,解說核能發電的利弊,核能電廠也主動邀請,有高達六百萬以上法國民眾曾接受參訪核電廠。據美國奧勒崗州立大學(Eugene)的心理學家保羅史洛維(Paul Slovic)所組一個團隊所作的民調,法國民眾一樣會擔心核風險,但是現實生活的需要,以及他們對政府技術官僚執行能力的信賴,讓三分之二以上的人同意使用核能。

在個別訪問裏,法國人對蘇俄車諾比(Chernobyl)核災,覺得是蘇俄的技術和管理能力不足,法國的科學家/工程師技術高超沒問題。其實法國自己在1960年代發展的氣冷式反應爐不成功,才決定向美國西屋公司(Westinghouse)購買水冷式反應爐技術。但是法國政府決定56核電廠全部採用相同的設計,所以不僅建造成本降低到比美國還便宜,其他訓練,維護以及經驗都一律標準化,任何一個廠的小疏失,立即被其他55個廠全面學習檢討,管理容易,安全度也大為提升。

核能廠運轉沒問題,但十餘年後還是面臨新議題:核廢料。依法國技術官僚當初計算,一個四口之家用二十年電所產生的核廢料體積只有一個打火機大小,應該很容易處理,卻沒料到反對的阻力極為強大。原來,民眾接受核能雖然有風險,但也有好處。可是,永久掩埋的核廢料卻只有負面結果而得不到回報,所以沒有一個地區同意接受。

幸好受命處理核廢料的國會議員克利斯巴泰勒(Christian Bataille)在訪問民眾之後,發覺技術官僚只顧到技術層面而沒有了解民眾的心理,技術官僚以為最便宜安全的做法是永久掩埋,但是埋葬是神聖保留給死者,土地怎能被核廢料褻瀆?而技術官僚用「永久掩埋」的字眼,更像是將核廢料拋棄,政府就再也不管了,誰又願意住在掩埋核廢料的地方呢?

巴泰勒想到一個主意:「儲存回收」,核廢料不再掩埋,相反的,將其儲存並且準備將來科學進步了再回收運用。民眾對「儲存中心」的概念遠比「核能墳場」容易接受,不僅字義上不同,而且是政府對核廢料未來的承諾。巴泰勒又提出成立數個國家實驗室,這些實驗室將負責研究儲存中心的地質,維護儲存的核廢料和核廢料回收使用,或將之處理轉換成無害廢料。巴泰勒的計畫一出就廣受歡迎,數個地區甚至爭取實驗室的設立,因為他們期待隨著實驗室成立,地區將引入資金和高技術的的科學家/工程師等工作機會。

當然,到目前為止,核廢料在任何國家都是發展核能的罩門,迄今無解的難題。即使在使用核能最成功的法國,沒有人能保證,儲存中心附近的民眾會不會反悔,或核廢料從核電廠要運送至儲存中心之間的鐵路,公路不會被示威抗議民眾所切斷抵制。蒙地爾說,法國政府和技術官僚都知道:若不能解決核廢料處理的問題,核能計畫最終還是無法走下去的。

補充:2011年3月,日本福島核災爆發後,德國宣布未來將全面廢核,法國也組織一個包括議員巴泰勒的調查小組,建議法國的核能政策。延伸閱讀的網路連結是調查報告的建議。

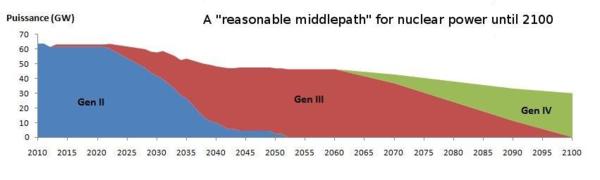

結論是以每興建一個新的核反應爐,停轉兩個舊反應爐,來逐漸減少核能電廠,目標2050年減少核能佔總能源比例至50-60%,2100年降至30%(如圖表)。所以在再生能源技術成熟前,我們可以說: 法國是不會廢核的。

延伸閱讀:

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cr-oecst/4pages_avenirnucleaire_anglais.pdf