專訪臺灣資深繪本出版人、閱讀推廣人陳蕙慧

2012.5.27 晶報記者 焦守林

繪本在這幾年的兒童閱讀中開始熱起來了。那麼,繪本是如何發展來的呢?與其他兒童讀物相比,繪本又有什麼獨特之處呢?我們對繪本該持怎樣的態度?為此,晶報記者採訪了臺灣資深繪本出版人、啟發文化世紀圖書責任公司編輯顧問陳蕙慧女士。

繪本是個舶來品

晶報:在您看來,繪本是什麼?

陳蕙慧:我認為,繪本就是一種用圖畫語言說故事的傳達資訊的媒介。為什麼說是圖畫語言呢?主要是為了接近孩子的心理,是從孩子的眼睛去看這個世界,所以裡邊會比較多一點說故事的功能。

晶報:繪本的興起是怎樣的呢?

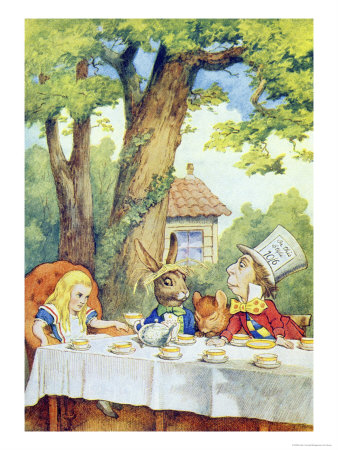

陳蕙慧:繪本大約有一百四十多年的歷史,主要源自英國。以往的西方孩子,與東方的小孩一樣,小孩聽到比較多的是民間的傳說,古老的寓言、童話,跟自己所處的生活沒有辦法融合起來,比如與長輩的關係等等,而繪本恰恰是可以觸及當下的體驗的。大家公認的最早的繪本是《愛麗絲夢遊仙境》,就是用孩子的視點來看這個世界。

《維尼熊》、《彼得兔》,也是被認為是最早的繪本,這個算是真正繪本的起源,至於從兒童的觀點來講故事的話,那就是《愛麗絲夢遊仙境》。

晶報:也就是說,繪本是從西方傳來的一個舶來品?傳到大陸是怎樣一個過程呢?

陳蕙慧:繪本這樣的稱呼,是在日本出現的。大約70年前,繪本從西方引進到日本,日本把它作為一種親子共讀的工具,獨立出來。在140多年前,繪本由英國流傳到美國,原來只是家庭教育的課外讀物,後來,很多幼稚園的老師覺得這是一個很好的載體,就拿來在幼稚園裡講故事。在日本也是一樣,鼓勵親子共讀,「大手牽小手」的概念。從英國,到歐洲大陸,到美國,再到日本。在日本,被確定稱為繪本,是一門獨立的藝術,甚至是獨立於兒童文學之外的門類。

繪本差不多30多年前引入臺灣,在臺灣不斷地修正,大概7、8年前,開始有人引入大陸,可是真正有出版社做投入,我們啟發繪本館是最早的一家之一,這兩三年,大陸很多家長開始重視繪本。但是大家習慣用繪本而不是用圖畫書來稱呼它,是為了與以前我們國人認可的圖畫書區別開來,因為繪本是有獨特的創作手法、獨特的表現技巧的,裡邊有很多基於兒童的發展,結合父母口頭念故事的,刺激孩子的想像力。

別把繪本當成小兒書

晶報:繪本在大陸這兩年也是越來越熱了。

陳蕙慧:這主要體現在城市,如果跟日本或者臺灣相比,還不是一種普遍性和共同性的行為。

晶報:繪本現在在臺灣是一個什麼情況?

陳蕙慧:繪本在臺灣很普遍,在有了小孩後,七八成的家長會把繪本作為與孩子親子共讀的媒材,這已經是非常普遍了,沒有人會質疑這件事情沒有功效和不划算。在臺灣家庭教育和學校教育是並行的,家庭教育裡邊最重要的一環就是推廣親子共讀,鼓勵父母在孩子6歲以前能夠每天在睡前帶孩子讀書。

晶報:社會上對繪本有什麼誤解嗎?

陳蕙慧:一開始的時候,大家常把繪本當成是小兒書,就是讓孩子翻一遍,還有就是,讀者離開讀圖的世界太久了,不太會去觀察細節。大陸一些家長,還在認為孩子識字是第一要務。繪本都是比較大的開本,且是彩色的(早年有黑白的),是以圖為主,文字為輔。優秀的繪本,裡邊有像我們國畫裡邊的空白,留給孩子自己去串聯,發揮自己的想像力。

晶報:繪本與其他兒童讀物比起來,獨特性體現在什麼地方?

陳蕙慧:在歐美及日本,孩子在很小的時候不認識字,孩子看著圖畫語言,需要與父母的語言結合起來,所以需要親自閱讀,可以訓練孩子的觀察力、專注力以及想像力。

當然,繪本除了開發孩子的智慧,還有一個重要的作用就是培養良好的親子關係,父母透過與孩子一起讀繪本的這種行為去理解孩子,讓孩子在早年的時候與父母有一種親密的關係,這種關係能讓孩子的性格穩定、情緒平和。

別把繪本丟給孩子讀

晶報:不能簡單地買了來丟給孩子讀,是吧?

陳蕙慧:絕對不能。首先,6歲以前的孩子是不太認識字的。其次,繪本傳遞的一些訊息孩子無法獨立理解。現在有的家長傾向於用成人的角度與孩子講大道理,繪本不一樣,繪本從孩子的視角盡可能去揣摩孩子的心理,用孩子能懂的語言和故事解決所有他生活中遇到的問題。

晶報:是否可以說繪本在孩子早期的教育上還是有很大的意義的?

陳蕙慧:是的,比如說像以上提到的生命教育、環保的教育,還有一些親子之間的關係。相比其他,繪本更容易從孩子的視角出發講故事,孩子喜歡,引發強烈的共鳴。很多時候我們用抽象的語言講述什麼叫孝順,什麼是生命,可是卻不是自己學會的。假如有些繪本打動孩子的話,他會連續好幾個月去看,自己去學到東西,而不是大人告訴他要不要學。

晶報:繪本是適合多少歲的孩子來讀呢?

陳蕙慧:現在有兩種說法,一種是0-6歲,還有一種擴充到12歲,比如《西雅圖酋長的宣言》(Brother Eagle, Sister Sky),談的是如何愛土地,如何去保護世世代代的生靈,這個繪本各方面都很好,給6歲以下的孩子看是不懂的。還有一個繪本《陌生人》,文學性很高,適合8-12歲的孩子來看。可是最多的還是適合0-6歲的孩子。

但是有一些繪本是0-99歲都可以讀的,即使大人來讀都會覺得很有新鮮感,比如大衛‧威斯納的《瘋狂星期二》,這是一本只有五十幾個字的繪本,但是花了好幾年的功夫完成,還被好萊塢拍成了一個電影,這就是老少咸宜的。

晶報:與孩子一起讀繪本,對父母意味著什麼?

陳蕙慧:這正是我要說的。我們談親子共讀,促進親子關係,父母在這個過程中不僅僅是幫助孩子成長,自己也有成長,父母在看繪本的時候通常也不會認為繪本是幼稚的,因為裡邊有很多的內涵,有很多的資訊。因此,我們說,繪本是親子共同成長的媒材。

繪本原創能力欠缺

晶報:現在的繪本創作是怎樣的狀況?

陳蕙慧:現在有一個很大的問題是,原創的作家不多,引進歐美的多。國外的繪本有很多的獎項來鼓勵創作,美國的凱迪克獎,英國的格林納威獎,德國法國也有很多獎,還有安徒生獎,都是在鼓勵原創,有比較成熟的機制來激勵創作。臺灣這些年也培養了很多原創者,但是與日本比起來,還是相差甚遠,臺灣的原創繪本作者估計不會超過三四十個。大陸開始重視繪本了,這是一個過程。

晶報:給我們推薦幾本繪本吧。

陳蕙慧:上述我說的那些繪本我都喜歡,另外還有,《小恩的祕密花園》、《星期三書店》、《朱家故事》、《跳舞》等。

晶報:那麼,在您看來,一個優秀的繪本應具有哪些特徵?

陳蕙慧:一要符合孩子的視角,二要貼近孩子的心理,三要有好看的故事,四要有非常吸引人的圖畫風格,還要有明確的主題傳達。

陳蕙慧推薦「6+1」書單:

1.《愛麗絲夢遊仙境》(Alice's Adventures in Wonderland)(英)卡羅爾(Carroll, Lewis)

愛麗絲在夢境中不小心掉進了兔子洞,因為她跟著一隻看著懷錶自言自語的兔子走進到一個大洞裡,不過愛麗絲根本就不知道這個洞有多深,只知道在掉下去的時候 她還睡了好一會,然後她喝了藥水身體就變小,吃了蛋糕身體就變大,變成巨人的愛麗絲流的眼淚變成了大池塘。書中還出現了和多多鳥、老鼠的賽跑大會,吞雲吐 霧的大煙槍毛毛蟲,愛說教的公爵夫人,因為被紅心王后懲罰從此活在六點時刻的帽子商人,以及愛麗絲跟紅心王后比賽槌球時打得一塌糊塗的有趣內容。在奇怪的 審判裡莫名其妙變成證人的愛麗絲惹火了紅心王后被判了死刑的愛麗絲該如何死裡逃生呢?

這童話自1865年出版以來,一直深受不同年紀的讀者愛戴,相信是由於作者巧妙地運用邏輯去鋪排故事。《愛麗絲夢遊仙境》是一個典型不合理文學的例子,亦是其中一個最具影響力的童話故事。

2.《維尼熊》(Winnie the Pooh)(英)A.A‧米爾恩(A.A. Milne)

動畫人物改編經典童話,於1966年《小熊維尼和蜂蜜樹》首次登場。他的角色性格是天真、單純、誠實、樂觀、助人為樂、體貼、貪吃、好奇。

3.《星期三書店》(Mercredi à la librairie)(瑞士)西爾維‧尼曼文(Sylvie Neeman)/(法)奧利維耶‧塔萊克圖(Olivier Tallec)

《星期三書店》就是這樣一本記錄時光的書,法國畫家塔萊克以濃濃的光影述說了一個光陰的故事。小女孩每個星期三都去書店裡讀漫畫,一個小時就能讀完一本,邊讀邊笑。老爺爺每個星期三都去書店裡讀一本書,他一次只能讀一點點,邊讀著,還會流下眼淚。

小女孩,老爺爺,他們互不相識,卻像約好了一樣,每個星期三都會在書店裏相遇、道別。小女孩發現,老爺爺讀的是一本歷史書,一本關於戰爭的書,一本沉重的書。然後,在耶誕節前的最後一個星期三,那本厚厚的歷史書,被賣掉了。

那是一本講馬恩河戰役的書,是刻在老爺爺記憶裡的一段往事。書沒有了,小女孩勸老爺爺讀讀漫畫,「它們很有趣,讀起來也快」──她還不懂得在一個老人心中,往日時光的分量。

但《星期三書店》是不應該讓人失望的,就像每個孩子都明白的那樣。所以最後,我們發現買下那本大厚書的,是書店的店員小姐,這是一份特意留給老人的聖誕禮物,也是奇妙的星期三書店,在時光中刻下的小小記號。那個瞬間,店員小姐臉上的溫柔,老爺爺臉上的光彩,還有小女孩臉上的笑容,一起照亮了星期三書店,也照亮了那些逝去的和將來的時光。

4.《小恩的祕密花園》(The Gardener)(美)沙拉‧史都華文(Sarah Stewart)/(美)大衛‧司摩圖(David Small)

小恩的故事是溫暖的,散發著淡淡的陽光味道。故事發生的背景是上個世紀30年代美國經濟大蕭條時代。整個故事的文字部分是由12封信件來講述:小恩的父母失業了,家裡陷入困境,小恩只好到城裡的舅舅家住上一段時間;舅舅家的麵包店也僅僅是維持生計,整個城市都是灰暗的!小恩有信心把舅舅變成一個會笑得人,她更有一個偉大的計畫——要把舅舅家的天臺變成一個祕密花園……

讓人沉浸其中、回味無盡的美麗畫卷:清新而雋秀的畫面是讓本書獲得凱迪克大獎的又一利器;整本書的構圖自然和諧,如一陣清風吹過,時而清冽,時而溫暖,時而強勁,時而柔弱……無時無刻不深深打動我們,抓緊眼球、直至心靈!讓我們情不自禁地感歎──只要心裡有春天,哪怕是寒冬,依然會感到春天的溫暖;只要心中有希望,再難的日子也能過得充滿色彩!

5.《朱家故事》(Piggy Book)(英)安東尼‧布朗(Anthony Browne)

膾炙人口的朱家故事道盡了兩性之間長久以來的不平等問題。安東尼‧布朗在封面就點出一個家庭主婦的沉重負擔。但是朱媽媽抿著嘴,臉上掛著一副憂愁不勝負荷的眼神,而朱爸爸和孩子卻開懷大笑,讓朱媽媽一人背著。隨著故事的起伏變化,布朗以亮麗和陰晦的畫面交替進行,讓讀者深刻體會家庭事物分工的不公平,不過布朗還是以風趣的豬頭構圖,稀釋了部分不愉悅的衝擊。

安東尼‧布朗用一連串的對比,強調朱家人在家庭中分工的不平均,父子只會飯來張口,朱媽媽可是忙得昏天暗地。一天,朱媽媽終於氣走了。全家立即陷入更混亂 的地步。話雖如此,媽媽畢竟是媽媽,還是放不下心,又回來探視父子三人。朱家父子這時也覺得對不起媽媽,大家開始樂於分擔家務。對於父子的改變,朱媽媽也 身受感動,也會刷洗車子起來。雖然她們不見得從此以後就幸福快樂,但是我們相信,他們已學會由協調互動而達到平衡和諧,日子就會越過越好。

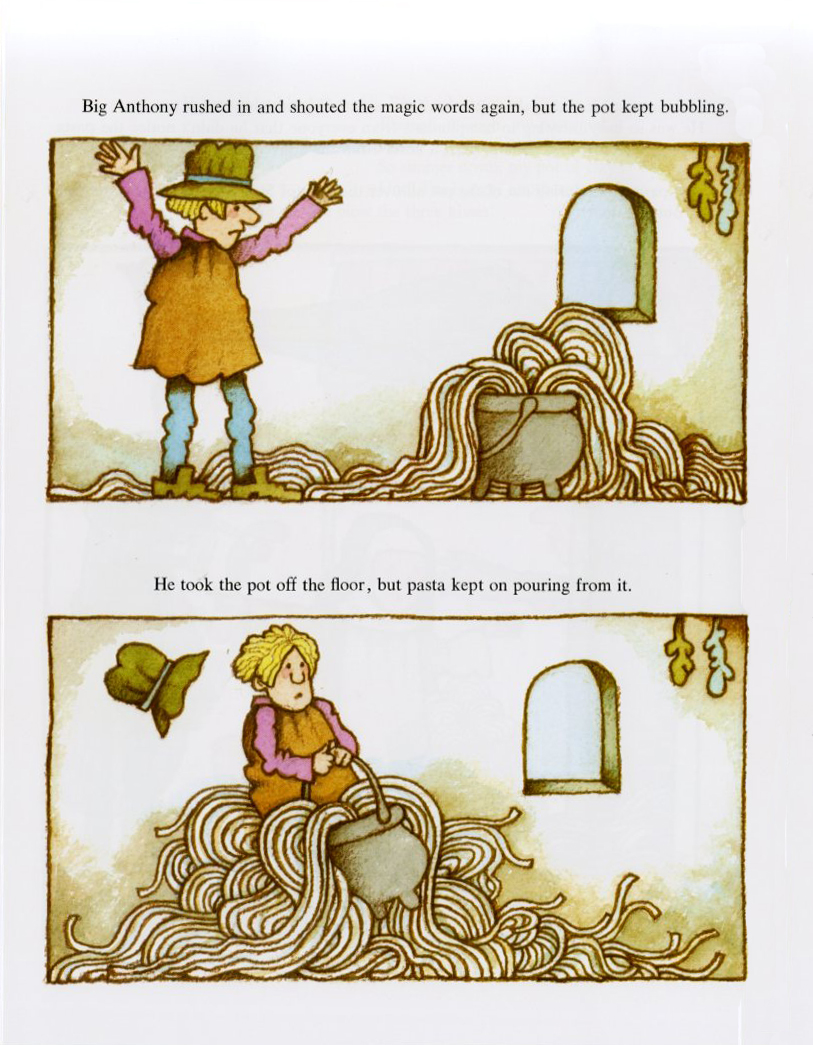

6.《樓上的外婆和樓下的外婆》(Nana Upstairs And Nana Downstairs)(美)湯米‧狄波拉(Tomie dePaola)

故事記錄了湯米和外婆、曾外婆之間的生活點滴,展現了祖孫三代人互相關愛、其樂融融的生活,是他童年的真實寫照。這本自傳體圖畫書於1973年第一次出版。時隔25年後,狄波拉把這個故事當做一個全新的創作來處理,圖畫都進行了重新上色,對文字也進行了細微的修改。不過故事情節依然保持不變。美國《圖書館雜誌》認為「孩子們會不厭其煩地反複要聽這個故事」。

7.《瘋狂星期二》(Tuesday, 1991,推薦給家長)(美)大衛‧威斯納(David Weisner)

美國《學校圖書館》雜誌對它的評價是:「這是一個輕鬆愉快、想像縝密、沒有說教色彩的有趣幻想,孩子們肯定會喜歡。《瘋狂星期二》必將起飛。」

《瘋狂星期二》是用水彩畫成的,大衛.威斯納畫了整整九個月。為了畫出逼真、寫實的效果,大衛.威斯納可謂是嘔心瀝血了。比如,在畫這本書的封面時,為了準確地描繪出飛翔的青蛙在月光下的投影,他先用後紙板做了鐘樓,然後又用黏土捏了一個青蛙模型,用線吊在空中,打上燈光,看它的影子是怎樣投到了鐘樓上。裡面的人物,也都是以他身邊的人為模特兒,其中那個一邊吃著三明治、一邊驚愕地看著從窗外飛過青蛙的男人,就是畫的作者本人。

這絕對是一部帶給人強烈視覺衝擊的作品!