【記者林怡婷、徐國淦、梁玉芳】

老報人成舍我留給台灣的資產,不只是培育新聞人才的「世界新聞專科學校」,還有他傑出的兩位女兒:成嘉玲和成露茜。儘管她們行事與風格南轅北轍,卻都是讓「世新」招牌閃亮的大功臣。

報人家庭裡培養出意識形態光譜上截然不同的三兄妹:獨子成思危十六歲決定隻身由香港走過羅湖橋,回大陸擁抱他的「新中國」,如今是中共全國人大副委員長。二女成嘉玲是篤信資本力量的經濟學者,么女成露茜則懷抱改善社會的理想,做了折衷者。

儘管姊妹兩人從小就是「彼此的反對者」,但從走過大半個世界及人生,她們發現:有姊妹陪伴,是多麼美好的事!以下是成氏姊妹的相對論。

看電影 姊妹坐樓上樓下

記者問:妳們姊妹倆,所學不同,似乎個性、價值觀也很不一樣?

成嘉玲(以下簡稱「玲」):我們只差一歲多,個性那麼不同。小時候,我跟我妹從來不一起出去;她的朋友跟她吵架了,就變成我的朋友。一起去看電影,一定一個坐樓上,一個坐樓下。現在年紀大啦,反而比較好,常常吃飯、逛街,聊聊天。

但是我們不能談公事,一談就要吵架。還好,是我不當校長之後,她才來當(傳播學院)院長的。

成露茜(以下簡稱「茜」):我們個性、看法、理念都不一樣。還好我們生在同一家,否則一定是對手。

玲:拿做事來說,我注重成本,Lucie(成露茜)說只為理念,不為賺錢。但理念也得靠錢啊,沒有資本怎麼存活?我說這是學經濟跟社會學的不同,可她反駁我,說學經濟的也有像她那樣的。但是就我所知,很少。

茜:姊姊是從input、output看,重視投下多少、得到多少;我重視過程和結構。

玲:我只管結果,怎麼做我不管。我常笑 Lucie是「論文式管理」,她要人家想該怎麼做,成天為怎麼做打轉,倒把結果放一邊。

茜:這樣說很不公平。這不只是給魚或魚竿的問題,我希望跟我共事的人,不僅知道釣魚的方法,也知道最後有沒有釣到魚,跟有沒有魚可釣等其他條件有關。

玲:我還是覺得不大對,妳指導太多。

茜:我是訓練邏輯思考,是教一套方法,訓練出來的人能夠做系統性思考。

愛鬥嘴 老爸調教出來的

問:妳們平常都是這樣鬥嘴嗎?

玲:嚇!平常鬥嘴比這厲害多了。通常是她講的、我不接受,我講的、她不接受,永遠鬥不完。

茜:我比較客氣。我不打口水戰!

玲:這也是她自己說的。鬥嘴是我父親的訓練——每天下午四、五點,選個題目全家大辯論。我們叫「磨牙」。

問:通常讓你們不可開交的事是什麼?

茜:我們對學校方向有不同看法。

玲:我對「立報」也有意見,所以,我絕對不看,因為一看我就有意見,但我妹是絕對不接受我意見的。

茜:她是不大看,但意見很多。還會說誰誰又有什麼意見啦,等等。

玲:我總得轉達一下人家的意見。我不喜歡歷史,我只往前看,過去的事沒辦法糾正,不要吃懊悔藥,所以我很快樂。

茜:所以說,她沒有反省能力!

問:你們是彼此的反對黨?

玲、茜(同時):對對對,是互相的反對黨。

茜:但我們對彼此尊重,不會在後面拆台——或許她有,我不知道,哈哈。

玲:沒有,沒有!都是捧妳的場!我們當然知道對方的優點,只是不願意講,心裡也還滿欣賞對方的。像劉紹唐太太找我們接「傳記文學」,Lucie有興趣,我就支持。這個年齡,能有個妹妹在一起,是很好的事情。

要學費 不想聽訓自己賺

問:父親是知名報人,可是,據說妳們得打工自己付學費?

玲:爸爸不是不給,而是每次都要訓話!說他十幾歲就賺錢,廿幾歲就辦報,這些那些。我乾脆自己賺,我逃課當家教。

茜:在台大我拿書卷獎,免學費。不過,大二想提早出國學音樂,父親不贊成,我得自己籌錢。我媽幫我把鋼琴賣了,做路費,身上只有一百美元。到美國時幫人燒飯、帶小孩、清理房間,這段日子跟我以後對族群、階級敏感很有關。

當時教會安排我住美國人家裡,幫忙帶小孩、做家事。那戶人家兩個孩子偷抽菸,卻告訴他媽媽是我抽的!有一次,我飯沒做好,女主人指著我額頭說:「我不管你多聰明,你實在很笨!」這些經驗,讓我知道文化差異和權力關係等很多事情。

問:這麼辛苦,對父親有怨言嗎?

茜:其實父親的方式讓我很能吃苦。我在美國讀大學時曾經同時打五個工:替兩個教堂彈鋼琴、在汽車餐館當穿著短裙、踩咕嚕鞋(溜冰鞋)滑到車子旁邊送食物的服務員、還在報社當採訪編輯、研究助理。

有人徵求助理把中國樂譜轉換成五線譜,我學過崑曲,宮商角徵羽難不倒我,這讓我可以繳宿舍費。

問:妳們在各自專業領域裡很傑出,曾感受到性別壓力嗎?

玲:我是台灣第一個大學的女院長。一九七九年東吳大學校長端木愷要我去當商學院院長,有人反對,但校長挺我。

搞革命 入UCLA校史

出國時,原本指導教授是日本人,他覺得我是可造之材,可當經濟學的「大學者」,規定我不能交男朋友。有一次,我出去玩被他抓到,他很生氣。我說,這是男女不平等,男教授能約會、結婚,女生就不行?那我不要當「大學者」了。

茜:我在UCLA任教第二年,就入選很有權力的「人事預算委員會」,是第一個少數民族女性委員,我有些飄飄然。

第一次去開會,全都是白人男性,還都留鬍子。chairman(主席)一來,就說,啊,如果有人去弄咖啡多好?我說,好啊,就去弄了。一坐下,他把本子推過來,「請妳做筆記吧」。第二次開會,又是這樣。

剛開始我認為替大家服務沒什麼,平常在朋友間我也是會做的;但是,為什麼注定是我!第三次,我開始反省,我要反抗……(玲大聲:嘿,要是我,第一次就反對了!)但我也有壓力:在座有諾貝爾獎得主,我又是新人,我會不會小題大作呢?但如果不吭聲,我是不是強化了這樣的對待?

第三次開會,大家都等著我去弄咖啡,我不動。一分一秒過去,大家很不安,主席又說:「誰給我們弄點咖啡?」我還是不動。主席不好意思,起身去煮咖啡。我把筆記本推給旁邊的人:「輪到你記了。」

第二天我遇到校長,校長劈頭跟我說:「 Lucie,聽說妳昨天搞了一場革命!」哈哈,這件事還被人寫入UCLA的校史裡。

問:你們一起接下父親辦學的擔子,當初怎麼分工的?

茜:剛開始,我是黑名單,不能回台灣的。他們說我左傾。到一九八○以後,我才能回來。父親過世,葉明勳先生要我們接,就由姊姊當校長。

辦學校 聘許多異議人士

玲:我爸當然不放心把學校交給我,因為他知道我很會花錢。早先我當世新教務長時,我覺得廁所要多、班級要小,這都要花錢,他都反對。吵僵了,我就不幹了。

他過世後,我接下世新。每次要花錢,我會指指牆上爸爸的照片說:「他一定在皺眉頭!」世新這些年的變化,他一定很高興。

問:世新在成舍我先生手上,曾經接納不少政治異議人物任教?

玲:父親早年因為批評時政坐過牢,他辦學也兼容並蓄,聘了許多異議人士,像王曉波、陳鼓應、黃煌雄、蔣勻田、沈雲龍等,師資非常好。獨、統立場不同的李筱峰與王曉波,都在世新開「台灣史」,那可精彩了。有學生說,到底要聽誰的?我說,大學就是要訓練你獨立思考與判斷。

茜:自由的風氣很重要,但是批評和批判是兩碼事;沒有理論立場的批評,那只是個人看法。

玲:哎喲,有些左派的學者,都是嘴上講,老要從大處著眼,哪那麼多大處?由小處著手就會影響大處了。像我近年在大陸辦希望小學,包括在母親的故鄉江西永興,窮小孩不要輸在起跑點上。雖然我個人生活是很資本主義的……

茜:妳思想也是。妳講的這套,就是資本主義邏輯(玲:妳不出錢,還講。)。我是不做慈善事業的,貧窮是結構性問題,不是個人跑得快慢的問題,要從根本去改革。

【2005/04/12 聯合報】

姊姊當年穿走妹妹的舞會新衣 |

| 2005/04/12 |

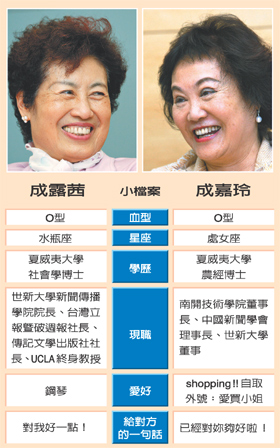

【記者徐國淦、梁玉芳】  | | 成嘉玲(右)和成露茜是報人成舍我傑出的女兒,兩人理念、個性、行事風格都不同,一開口就忍不住鬥嘴。 |

|

同樣有著父親成舍我的才氣與大氣,但成嘉玲、成露茜這對姊妹卻有太多不同,像是同一家庭裡長出來的兩個品種。 打扮摩登的姊姊成嘉玲,學經濟,篤信成本效益;像有用不完的精力和運氣,理直氣壯行走世間。父親創辦的世新專校,在她手上升格為大學,她讓全校一級主管全到夏威夷大學去觀摩,好大氣魄。 念社會學的妹妹成露茜,出國留學時吃了一些苦,開啟她用種族、階級、性別的眼光看待世情。在加州大學歷經民權運動洗禮,回台後她創辦「破報」、開設左派理想的「社會發展研究所」,也就理所當然。 「妳告訴他們,當年妳怎麼欺負我的?」成露茜對姊姊說。成嘉玲老實招認,少女時代要參加舞會,她就到裁縫那兒,直接把妹妹的新衣給穿走啦。 訪談中,記者問一個問題,她們自己就辯論起來,最貨真價實的「相對論」,旁人根本插不了嘴。幾次唇槍舌劍,常是妹妹成露茜稍稍讓步;幼年學講話,她可比大一歲的姊姊早開竅。她們爭辯的不是柴米油鹽,也非口頭意氣,而是看世界的方法;她們談及的人物,像是上世紀的中國名人堂,透露兩人的世家書卷氣。 她們的父親成舍我,是我國報業史上第一個獨力創辦三份報紙的報人。到了台灣,因為報禁,他賣了妻子的七根金條,買地創辦世新——不能辦報,培養報業人才總可以吧!成舍我與現代寵愛子女的父親很不同:對兒女絕不誇獎、要零用錢自己賺、要出國自己想辦法,節省到女兒的北一女黑裙子也是一補再補。 成露茜說,父親寧願孩子吃苦,學會解決問題的大能力。成嘉玲理解父親成長在動亂,為了辦學校,把他的立委薪水都捐出來發老師薪水,看金錢必和她們不同。 成氏姊妹說,父親從不讓她們覺得自己夠好。這點不無遺憾,但溫柔的母親蕭宗讓是她們心靈的撫慰者。留學法國的蕭宗讓在巴黎一家餐廳裡,讓同是報人的程滄波和成舍我驚豔,最後她成了「成太太」。大文豪蕭伯納訪華時,她曾擔任翻譯。 成嘉玲說,母親原本在北平女師大教法文,結婚後,父親覺得她太美了,不讓她再工作,她只好「成天在家打麻將」。母親的遭遇也是成家姊妹的性別啟蒙之一:「母親告訴我們:婚後,絕對不要放棄自己的工作!」姊妹倆至今遵行不悖。 【2005/04/12 聯合報】

老爸成舍我讓16歲哥哥單飛大陸 | | 2005/04/12 | 【記者林怡婷、徐國淦、梁玉芳】 問:據說父親對子女很嚴厲,可以談談對父親的印象嗎? 茜:我們不覺得他嚴厲啊!在北平的時候,他在日報跟晚報中間的空檔,會帶母親和我們到中山公園吃小點心。他會講故事,也會教我們念詩詞,像「弔影分為千里雁,辭根散作九秋蓬」呀,或是「少小離家老大回」這些。我們的國學基礎不是從學校,是從他來的。 玲:在香港的時候,爸爸教我們念「陋室銘」這些古文,背完一篇就有一塊錢港幣。需要錢的時候,我一天可以背好多篇。我們國文基礎來自父親,英文來自母親。父親不太關心我們功課,連我們念什麼學校、幾年級都不清楚。 茜:他的圖章就放在床頭櫃抽屜,想賴學,就自己蓋請假單,沒人管。 玲:留法的母親是自由派,什麼東西都要我們學:鋼琴、太極拳、畫畫、崑曲,但不學也沒關係。所以,Lucie鋼琴彈得很好,哥哥到現在也還打太極拳。我現在也還在畫畫。 茜:家裡真是不太注意我們小孩在幹嘛。逃難到香港,我哥(成思危)朋友介紹他去念中學,他念得很開心。他畢業典禮,我媽和我都去了,典禮開始唱國歌,我跟媽媽開口就唱:「三民主義…」哪知其他人都唱:「起來,不願作奴隸的人們…」(編按:義勇軍進行曲,現為中共國歌)我們才知道:哎呀,那是個親共中學! 玲:所以,我哥十六歲畢業就回大陸去「建設新中國」了。 父親總是在看書、寫字、念英文、聽廣播,他是身教。家裡有幾千本書,我們就坐在書堆裡亂看。我跟Lucie都是對自己不滿意的人,覺得自己不夠好——因為爸爸會讓你覺得自己不夠好。像我們都念北一女中、台大,但爸爸就會說,連你們都考取,顯示現在學校程度很差!很氣人呀。不過,後來才知道他在朋友夏濤聲、雷震面前還蠻誇我們的。 茜:我小學作文比賽第一名,爸爸就說:「小時了了,大未必佳。」還好,我們已經習慣了。有一次他很生氣,因為我在大華晚報寫小說,叫「女生宿舍」,其實只是大學女生交男朋友的故事,他說是黃色小說。那句很流行的「大一驕、大二傲、大三拉警報、大四沒人要」,就是我在那篇小說裡寫出來的! 玲:中學時,有人寫情書給我,寄到家裡,爸爸全沒收,還偷看。看完故意跟我說:「陳伯伯看到你在公車站牌那裡跟男生約會。」不過,他還是有原則的啦,他有「三不」政策:不干預子女的婚姻、政治、職業。 茜:但他會讓你知道,他不是很贊成。 問:當年你們的哥哥成思危選擇回大陸,父親會不會很失望? 茜:我母親很不贊成,她希望父親能阻止我哥。父親跟哥談,我在門口偷聽。父親問了一堆問題後,出來說:「他已經想清楚了,讓他去吧,他自己負責。」 我母親喊:「他才十六歲的小孩,要他怎麼負責?」我爸又開始說他十六歲就出來賺錢,如何如何。 最近我編父親的資料,許多東西我看來很新鮮。像有外國人說,父親讓哥哥回大陸,是有目標的一個布局,說他早看到未來兩岸的局面,所以讓小孩分在不同地方。(問玲)妳同意嗎? 玲:不同意!外國人不懂。母親才慘,從此沒有見過我哥。文革時期,我哥的海外關係讓他吃了苦,我媽寫了幾百封信詢問我哥的下落。她五十幾歲就過世,我想跟想念我哥有關。 茜:所以,我姊一對我哥不滿意,就用這件事去提醒他!後來父親病重,哥哥終於來台兩次探親。但現在他是中共人大副委員長,不能來了。 【2005/04/12 聯合報】 |

|

本城市首頁

本城市首頁