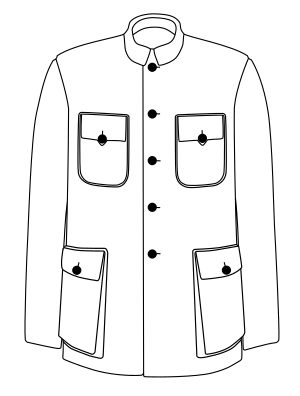

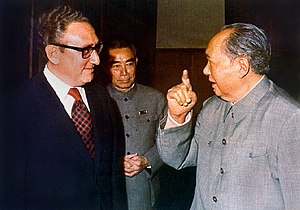

輔大織品服裝研究所所長羅麥瑞表示,一年多以前,在國父紀念館看到中國歷代服裝動態展,「非常感動」,唯一遺憾的是,到清朝以後就結束了。 服裝代表的不僅是生活方式,更是思想、文化。現代中國人在脫掉長袍、馬褂,換上西裝之後,究竟增加了什麼?又失去了什麼?失去的還能不能找回來? 去年APEC領袖會議在菲律賓馬尼拉舉行,各國領袖入境隨俗地換上菲律賓圖案鮮明的「巴隆裳」襯衫,排排站照相,畫面洋溢著南國的風情與熱情,令世人印象深刻。 雖然西裝已經橫掃所有工商業社會,成為各行各業經理人、專業人士的打扮,從高官顯要到股市操作員、保險業務員……,個個西裝筆挺;加入職場的現代女性,也隨著流行的腳步,長裙、短裙、洋裝、套裝……,在推陳出新的流行服飾中,尋找自己的定位。 但放眼世界各國,許多國家都還依然保有他們民族、地方特色的服飾。在正式的慶典或場合,也以穿著自己的傳統服飾為榮。 夏威夷以扶桑花圖案作成的男性「阿囉哈襯衫」,及女性以一塊布料在身上綁出各種不同式樣的「木木」(muumuu)裝,已成為人盡皆知的註冊商標,看到它就儼然看到夏威夷風情。 此外,印度傳統以一塊布作成的及地長裙「沙麗」(sari),既神秘又高雅;菲律賓以當地盛產的芭蕉織布,作成的鏤空、繡花衣衫;印尼臘染或手繪染的「巴帝克」(batik)涼爽透氣,腰布裙配上前開式短外套,舒適又美觀。這些傳統服飾不僅令當地人引以為傲,正式場合穿著也甚獲外人敬重。 衣冠上國 鄰近的日本、韓國,雖然平時穿著西裝,但每逢重要的慶典,還是穿上傳統服飾以示隆重。 反觀我國,正式場合女性還可穿著傳統旗袍或各種改良式旗袍以示隆重,但男性除了西裝之外,似乎別無選擇。 號稱「衣冠上國」的中國,在清末民初、走向「現代化」的過程中,男性逐漸遺失了自己的民族服飾。正如清朝滿人入主中原,強制男子剃頭換裝,明朝的衣冠因而走入歷史,但民間婦女卻未受限制,所謂「男降女不降」,反而留下傳統中原服飾。只是時日久遠,到了清末民初,滿州貴族婦女的旗袍,以其合身的剪裁、一體成形的優雅,逐漸為婦女接受,成為代表中國婦女的「國服」,甚至西方婦女也十分喜愛。 高層官員們無論參加重要慶典或出國拜訪,身穿西裝打領帶,同行的夫人卻又是一襲傳統或改良式旗袍。此類亦中亦西、既傳統又現代的搭配,大家屢見不鮮,也不以為奇。 前任教育部高等教育司司長、現轉任新聞局駐紐約新聞處主任余玉照指出,自己因職務關係,經常有機會出席國際會議。「在許多鼓勵穿著代表自己國家服飾的晚宴中,我都好慚愧,因為我只有西裝,」他無奈地說。 余玉照記得一回參加夏威夷州長的正式晚宴,來自各國的賓客都是一襲深色西裝赴宴,沒想到州長大驚失色,提醒賓客:我不是在請帖中特別聲明是「國宴」嗎?大家何不換上適合本地氣候的「阿囉哈」呢?現在請各位回去換裝好嗎?(賓客皆下榻於該大飯店) 前年總統選舉,候選人下鄉造勢時,為了拉近與民眾的距離,候選人們刻意捨棄嚴肅的西裝,卻又找不到合適的服裝,紛紛以南洋裝取代。 對於高層官員穿著南洋裝亮相,各界褒貶不一,有人認為:「南洋裝有點正式、又不太正式,是不錯的選擇。」名服裝設計師呂芳智則老實不客氣地批評:「不倫不類,很好笑!」 思想的符號 中國每經改朝換代,總要「改正朔、易服色」。輔仁大學織品服裝系教授王宇清指出,歷朝雖然重新制訂衣冠制度,但樣式都是「漸變」的,唯獨滿清入關,易漢服為旗裝是「突變」。 曾經,對民族文化過度的堅持釀成了悲劇;如今,絲毫都不堅持,是不是也是悲劇? 王宇清指出,服飾是文化思想的符號;是一個民族用以表達意識、凝聚共識的符號。而目前社會顯然缺乏這樣的共識。 以中國傳統服式中的用色為例,古代中國最高禮服——冕服(祭服),用的是中國特有的玄色。王宇清指出,將白色先染赤、再染黑的玄色,看似黑色,卻不是黑色。 「這不僅僅是單純的光學色感,更別有中國的哲學境界,」王宇清解釋,「黑中有赤」的玄色象徵宇宙奧秘莫測,提醒人們:大宇賜給我們莫大的恩德,大家要懂得感恩報德。 此外,一般民間最慣常的服式用色,則以青藍色為主。台灣美濃的客家婦女服飾,就是一種純粹、乾淨、醒目的湛藍,或許也與南台灣豔麗的天空有關。當年全民抗戰,全國女學生、年輕婦女莫不人人一件陰丹士林大褂(寬鬆旗袍),既樸實又端莊。當然,當毛澤東推出布衣藍工作制服,全國不論男女一片藍螞蟻的景象,就不由令人既心痛又不寒而慄了。 日本人上田恭輔曾在書中描述:「……中國是藍衣的人種。渡過鴨綠江鐵橋,忽然從白衣的國度(韓國)進入了一片青衣的大陸,令人有特別異樣的感覺。」 王宇清指出,其實,青藍是天空的顏色,象徵中國「天人合一」、「以天為則」的民族思想。 除了在用色上「玄之又玄」外,中國服飾在樣式設計上,也有其獨到之處。 永遠一襲唐裝打扮的德簡書院主持人王鎮華指出,以服飾的樣式而言,中國「寬身廣袖」的設計,就是面對整體給予一個形式,而尊重個別個性的表現。 換句話說,是衣就人,而不是人就衣。衣服本身是活的,隨穿著者的動作而改變,不會將人綁得死死的;衣服樣式雖然雷同,但穿著者的氣質不同,衣服也跟著千變萬化。 西裝──流行的制服 英國精神分析學者弗留葛爾在《服裝心理學》一書中指出:「在衣服的事情上,現代男性的意識比女性來得頑固和嚴格。」六十多年後的今天,弗留葛爾這句話依然成立。 看起來筆挺、有精神的西裝,肩部樣式來自歐洲中古士兵的服裝。輔仁大學織品服裝系講師王怡美指出,由長度及膝演變成類似小禮服或燕尾服的前短後長、再變成前後長度一致,十九世紀時,現代男士西裝的樣式已經大致底定。 在正式場合一向喜歡西裝打扮的男性服裝雜誌總編輯蔡康永認為,穿西裝要搭配領帶,因為靠近臉部的領帶具有「引導」作用。所謂畫龍必須點睛;穿西裝打領帶,領帶已經成為西裝上不可或缺的配件。 其實,領帶早期是有實際功能的。王怡美指出,領帶是由十八世紀的領巾、領結演變而來的,主要目的則是為了禦寒。 文明的代價 對於男性脖子上緊勒著的領帶,女性主義者將其解釋為:父權文化的陽具象徵。 身體氣象館負責人王墨林指出,文明讓身體穿上了衣服,也施予身體一種「文化暴力」。西裝就是一種明顯的「文化暴力」,他說:「對身體加諸暴力,只是為了達到被社會公認的美的標準,是在他者的視線籠罩之下,形塑出我的身體圖像。」 在地處亞熱帶、夏季長又濕熱的台灣,穿西裝、打領帶,在室外汗如雨下;在室內將冷氣開得極冷,確實是自虐又不經濟的行為。 台大建築與城鄉研究所所長畢恆達在《找尋空間的女人》一書中有如下的描述:「室外豔陽高照,會議室裡卻常冷得令人直發哆嗦,原來強冷的冷氣是專為男人而設的,並不是男人比較不怕冷,而是男人在正式會議中總是穿西裝、打領帶……」 英國伊麗莎白女王時代,人們穿著用木條、鐵絲製成的緊身衣,這種酷刑造成許多人頭暈、心臟病、早死;但不知今天有沒有人因穿西裝而中暑? 在氣候炎熱的薩伊,流行服裝也受西方品味主宰,只好「因地制宜」,自創在地的變通辦法。一位曾在當地進行流行病調查研究的病毒學家在書中提及,薩伊總統曾下令,穿著正式服裝時不需要打領帶、穿西裝外套。 根據《服裝心理學》一書的記載,美國也曾有人努力推動,在夏季擺脫又厚又硬的西裝。美國巴爾的摩市曾有服裝改革者提倡男人穿燈籠褲;紐約也有人發起過男人在夏天穿寬大的短外套,只是都不見成效。 解構西裝 現代男性依賴西裝的心態,值得探究。曾經有心理學家指出,穿著牛仔褲對許多人來說,代表的並不是他們渴望自由自在地成為自己的心情,而是希望藉牛仔褲平凡不起眼的外表來「隱藏自己」。現代男性對西裝的依賴,似乎也有這種「隱藏自己」、掩蓋自己個性、感情的味道。 呂芳智所設計的女裝,中國風味十足,但他自己在正式的場合也同樣棄中就西,穿著西裝赴會。他指出,西裝方便,到處都買得到。而且,穿西裝給人莊重的感覺,「雖然比較拘束,不過一個人穿上西裝,自然而然就會打起精神來。」 走中國風味路線的夏姿服飾公司,雖然女裝中國風味顯著,但男裝七成以上仍是歐洲風格的西裝;只有少部份在西裝的肩線、輪廓線、領型等部位加入中國特色,嘗試將流行與中國風味融合。 男裝設計師尹培滾指出,要台灣男性突破西裝的束縛「很難!」 「男性的社會角色、定位,使得男性服飾的流行性、彈性很小,」尹培滾指出,去年冬季,夏姿曾嘗試性地推出男性棉襖,結果出乎意外地,吸引許多高大女性的青睞。今年夏天,又推出一種樣式像外套,卻可以單穿的「襯衫式的外套」,據說接受度較高。 雖然,男性服飾的彈性小,但正經傳統的西裝,在設計師們不斷地「顛覆」、「解構」下,也有慢慢朝「舒適」、「人性化」邁進的趨勢。 舉世皆吹中國風 近年由於中國大陸的開放、亞洲經濟的繁榮、香港九七回歸……等等諸多因素影響,歐洲服裝設計師紛紛以「中國風」為設計題材。盤釦、滾邊、車繡、扇飾、如意、雲彩……等中國服飾的特色,被大量運用在服裝上,甚至中國傳統建築、書法、繪畫、陶瓷也被擷取做為服飾的題材。 然而,流行歸流行,現代中國人依然找不到代表自己的符號。其實,這個問題在民國十七年,孫中山先生的遺體要由北京迎回南京奉安,因遺體缺少適當的禮服,就曾經造成困擾。 當時國民政府經過十數次會議、徵圖、研議,都沒有令人滿意的結果。最後不得不沿用民國元年袁世凱政府制訂、沿襲自清朝的常禮服:藍袍、黑褂。 民國十八年,國民政府明令公佈的「服制條例」中規定國民禮服,男士還是藍袍、黑褂;女士則是藍袍與藍衣、黑裙兩式。質料因氣候的不同,而有絲、麻、棉、毛織品等不同的選擇。 然而,六十多年來,不僅女士的藍衣、黑裙從未見通行,男士的袍褂也逐漸銷聲匿跡。 為了慶祝「回歸」,一家名為「香港公益金」的慈善機構,在報上刊登廣告,號召全港上班族在七月三日一同穿著「華服」──旗袍、長袍馬褂上班,結果不但沒有獲得迴響,還有人笑說:「果真如此,豈不是滿街僵屍?」 歷史的傷口 長袍馬褂果真過時了嗎?為什麼穿上長袍馬褂就成了香港電影裡專吸人血的「僵屍」? 王宇清認為,歷史是主要因素。「五四運動打倒『吃人的禮教』以來,國人的民族自信心尚未恢復。」在今天,穿著打扮當然也不能只知「復古」。 此外,不少人存疑:長袍馬褂、旗袍都是滿清的遺制,能代表中國傳統服飾文化嗎?此一問題,過去行政院、中華文化復興運動委員會都曾開會討論過。 對中國傳統服飾研究深入的王宇清指出,長袍、馬褂、旗袍等服裝都有歷史淵源,並非「凌空而降」的。清朝服飾的許多特色,像圓領在唐朝服飾中就可以找到蛛絲馬跡。狹身窄袖的衣式,早在漢朝就有了,當時袍已是一種禮服,褂更是早在康熙、雍正年間就曾風行一時。 除了以上「感情」因素之外,長袍馬褂、旗袍等禮服,也被批評為「不合時宜」。在一切講求快速、「動」的現代社會裡,穿上長袍、旗袍確實顯得行動不便。 對此,王宇清有不同的看法。他認為,禮服是在特殊場合穿著的服裝,又不是穿著運動、工作,何來不便?西裝又有多方便? 長袍馬褂之後 在長袍、馬褂之後,曾經出現過幾種較方便又具現代感的正式服飾,可惜不是曇花一現,就是變成「制服」,沒能成為全民普及的禮服。 民國初年出現的中山裝,是孫中山先生略仿童子軍服裝格式而定的。 南京大同服裝公司曾經是製作中山裝的名店,店裡老師傅說,中山裝有一定的格式,其中蘊藏特殊涵意,例如:五個衣釦代表五權憲法、三個袖口邊釦代表三民主義、四個加蓋的口袋代表四海歸心,都不得隨意更改。 南京大同服裝公司經理黃國禮指出,從前留學生出國前會做一套中山裝帶出去,以備不時之需,現在留學生帶中山裝出國的少之又少了,除了少數幾位黨國元老,如:陳立夫等人;或演藝人員,如:費玉清、陳雷等人還穿外,已經少見有人穿著中山裝。 民國二十年左右,蔣委員長曾提倡「新生活運動」,推動簡單樸素的生活。一時之間,舉國風行「陰丹士林」藍布袍衫。 民國六十二年,蔣經國先生擔任行政院長時,曾大力推行「青年裝」。簡便的青年裝,很快地成為當時的公務員制服。 黃國禮指出,從英國獵裝演變而來的青年裝其實非常活潑,不但料子不限;領子、口袋、開岔可以有十幾種變化,夏天不想穿西裝、打領帶時,青年裝不失為另一種選擇,可惜現在已經不風行了。他指出,一來是因為國家財政困難,刪除了公務員製作青年裝的預算;其次是群眾運動漸盛行,青年裝既是公務人員的象徵,為了避免惹禍上身,大家紛紛棄而不穿了。 獨樹一格 幽默大師林語堂在《生活的藝術》一書中曾言:「雖然西裝已經風行於東方國家,雖然西裝已成為全世界的外交服裝,但我仍迷戀於中國式衣服。」 迷戀傳統中國服飾的,不獨林語堂而已。受西方理性主義影響深遠的徐志摩,當年與林徽音共同接待到中國訪問的印度詩人泰戈爾時,瘦削的他穿的一襲長袍。 雖然長袍馬褂幾乎已經絕跡,但舒適、人性的常服「唐裝」,卻流傳了下來,成為今天少數人的正式禮服。 「唐裝」原是外國人對中國服飾的籠統稱呼,時下人們所認知的「唐裝」,實際上是清末民初民間自創的便服。寬身連袖、站領、開前襟、線條簡單而大方。 唐裝似乎沒有階層的限制,不論產、官、學界都有愛好者。像學術界的王鎮華、民族音樂學者林谷芳;立法委員陳癸淼、曾振農;商界名人黃任中、翁大銘等人,不論上課、開會、出席各種正式場合,都以穿著唐裝為樂。 二十年前就開始穿唐裝的王鎮華指出,穿唐裝既舒服又能做事,再則它不像西裝胸前開敞、易受風寒,具有保健的功能。此外,唐裝又有「個性」,可顯個人氣質和人的美感。 創新舒雅裝 幾次在國際會議中受到「打擊」,為了重塑中國人的形象,提昇生活文化,曾任職教育部多年的余玉照大力推動創新國民禮服。他指出,現代國民新式禮服要符合適地性、舒適性、藝術性、現代性、全民性等五大特性,他並將此一理想中的國民禮服取名為「舒雅裝」,自己率先行動,二年前就已將西裝束之高閣,找師傅量身裁製自行設計的「舒雅裝」,並穿著它上班、演講。 那麼,到底什麼服裝才是不失中國傳統文化精神,又合乎現代生活機能的「舒雅裝」呢? 今年三月,行政院文化建設委員會與輔仁大學舉辦了「台灣適地性舒雅裝」的學術研討會及創新禮服設計競賽活動,推動國服的創新。 六月底,舒雅裝的設計競賽結果出爐,獲選的男裝十分接近余玉照自創的樣式,只是更為凸顯「中國」,如盤釦的運用;女裝則十分接近唐裝。 輔仁大學織品服裝系主任胡澤民指出,舒雅裝在樣式、材質上都還有改進的空間,歡迎有志者參與。他還表示,將來要做幾套送給行政首長,希望他們能帶頭穿「舒雅裝」。 別再東張西望 雖然有人致力尋找適合中國人穿著的現代服裝,但有人認為,不須「創新」,長袍馬褂和旗袍就已是很有民族特色的服飾語言。 服裝設計師呂芳智則認為,一個民族應該要有自己民族特色的國服,「既要保有傳統的精神和特色,又要配合現在的生活型態,才能廣受認同。」只是,這樣的工作需要日積月累,並非一朝一夕可以完成的。 有人主張創新;有人認為若無法超越,不如繼續守舊。無論如何,重要的是:「請不要再以別人的眼光看自己,」王鎮華語重心長地指出,一個國家文化要有自己的思維方式、價值信念,否則在「東張西望」之間,往往會弄得自己「什麼也不是」。 服裝亦同,看似表面的包裝,其實反映了人內在的思維與信念。 p.52 三年前,在印尼舉行的亞太經濟合作會議、非正式領袖會議上,各國代表穿上印尼花色豔麗的傳統服裝,頗受國際矚目。(黃子明攝) p.53 (右)七月初,連副總統召開「中外記者茶會」,當天微雨,天氣特別悶熱,盛裝前往的記者們汗如雨下,一位難耐酷熱,又要顧及禮貌的外國記者,乾脆將西裝半穿半脫地披在身上。(邱瑞金攝) p.54 服飾蘊藏了民族的文化與精神。由輔大織品服裝系主任胡澤民研究繪製的「中華傳統服飾郵票」,自殷商至民初,考證翔實、構圖精美,曾獲選為十大名郵之一。(胡澤民提供) p.56 上行下效,在經國先生的大力推動下,青年裝一度替代西裝,成為公務員正式場合的制服,可惜如今已式微。圖中前排左起二至四人為當時的經建會主委趙耀東、台北市長許水德和行政院長俞國華。 p.57 在西裝已經成為男性制服的今天,即使夏日炎炎,上班族們還是擺脫不了領帶的束縛,日前,英國一位專門為企業人「補充」創意的民俗治療法師透露,「領帶」是扼殺創意的主要兇手之一。﹙本刊資料﹚ p.58 在正式場合中,現代女性一身旗袍打扮,總是令人眼睛為之一亮。特別是國際選美場合,旗袍幾乎是中國小姐的「註冊商標」。(鄭元慶攝) 近年全球服裝界吹起一陣中國風潮,中國傳統建築也能成為設計師的創作題材,到底什麼是外人眼中的中國風味?(芙蓉坊雜誌社提供) p.59 中國人不是不想穿出自己的特色,過去也曾推廣中山裝、青年裝,但終究不敵橫掃全球的西裝。 p.60 線條樣式簡單的唐裝,在學者王鎮華身上,一派雍容自在。 p.61 街上並不少賣各型休閒襯衫的店家,只是這類衣服,舒則舒矣,卻難登大雅之堂。 p.62 輔大織品服裝系主任胡澤民(左)與文建會主委林澄枝(中)穿著的,正是今年獲選的男、女舒雅裝。最早倡導穿適合台灣氣候禮服的余玉照(右)則穿著自行設計的舒雅裝。

南京大同服裝公司

| 100台北市中正區武昌街1段63號2樓 | 100台北市中正區武昌街1段63號2樓

|

本城市首頁

本城市首頁

2006/09/27 17:58 [

2006/09/27 17:58 [