反向思維:誰不是“宋教仁遇刺案”的指使者? 作家金滿樓新浪博客

據歷史學者張永、朱懷遠的總結, 目前學界關於“宋案”的主流觀點如下:( 2 )

從應、洪密電函的分析中可以看出,無論是“毀宋”還是“殺宋”,應桂馨與洪述祖都是直接策劃者,而具體實施該計劃的正是應桂馨本人。 “宋案”過去後, 洪述祖的姐夫趙鳳昌說的那句耐人尋味的話,“將來罪名至洪述祖止,轉瞬雨過天青矣”,大體意思如此。( 6 )

8 、思公:《晚清盡頭是民國》,第110頁。

以“動機論”而言,如果袁世凱是刺宋主謀的話,那陳其美同樣可以被列為重點懷疑對象。 從案發後的破案、武士英的翻供與被殺、應桂馨的脫逃等種種表現來看,如果不是陳其美主使了整個“宋案”的過程,至少他放任了宋教仁被殺的這一結果。 如果後者是真,那讀者或許要問, 陳其美又為何要放任此事的發 生呢?

關於“毀宋”的說法或計劃,歷來有兩種解釋,一種是“毀其名譽”,一種是“殺宋本人”。 至少從3月13日前的密電函中,還看不出有要“殺宋”的意思,因此,對於應、洪密謀的前半程,似應視為“毀宋名譽”,而從宋教仁被刺後趙秉鈞的異常反應,似乎可以看出袁、趙兩人對這一計劃有所知並予以默認。

而在另一邊,洪述祖似已將應桂馨的計劃上報給趙秉鈞與袁世凱,由此不斷催促應桂馨派人前往日本,盡快拿到切實可靠的證據,以實施計劃的第二步即“毀宋之名譽”,但應桂馨的後續報告令人失望,對於這個計劃的失敗,洪述祖不免也要承擔連帶責任,這也是他在密電中對應桂馨有所抱怨的原因。

歷史是複雜的,特別在關鍵節點、重大事件上更不應簡單化,深入地探討、多元的觀點對一個理性社會的培植有著至關重要的作用。從這個意義上說,歷史不是也不應做政治的婢女,有幾分證據說幾分話,但凡存疑,不宜妄下定論,更不能因為政治取向而刻意掩蓋真相,動輒搞“蓋棺論定”。 事實上,“袁世凱是刺宋主謀”的說法,是在國民黨當政以後才成為主流說法並由此延續至今,而不客氣的說,以革命起家的國共兩黨對宋教仁及其倡導的憲政都並不怎麼認同與友好。

說“宋案”是千古疑案,並不意味著這一事件毫無繼續探究的價值,相反,如果把疑竇重重的“宋案”視為鐵案,這才是對歷史的不負責任與極大不尊重。 近年來,對“宋案”真相提出質疑的學者日益增多,除張玉法、唐德剛及上文提到的 張永、朱懷遠兩位先生之外,最早提出質疑的似為上海學者廖大偉,其在一篇名為《袁世凱非刺宋主謀》的長文中,分別從“袁世凱的地位、身份與信仰”、“宋教仁不具真正的威脅”、“上海行刺,許多困難難以逾越”、“書證的新解讀”四個方面否定了之前“刺宋是袁主謀”的主流看法,並認為“袁世凱因'宋案'而得罪黨人,受疑天下,之後'主謀'漸成定論,長期背著沉重黑鍋”;“從某種意義上說,他也是'宋案'受害者”。 其文可謂觀點鮮明,分析獨到。 ( 4 )

對此,蘆笛先生同樣運用主流看法慣用的“動機論”做一解讀,即:如果袁世凱、趙秉鈞謀殺宋教仁是因為宋威脅到其政治地位的話,那宋教仁的崛起同樣對國民黨內其他領袖如孫中山、黃興、陳其美構成嚴重威脅並很可能導致他們在民國政壇的邊緣化。 這一質疑同樣有力。 當然, 蘆笛先生並 不認為黃興捲入了“宋案”而是認為陳其美很可能是在得到孫的默許後主動進行的,因為以黃興的人格、行事方式及與宋教仁的關係來看,他不太可能做如此事,而“宋案”發生時,孫中山已在日本訪問,按當時的通信條件也做不到指揮一層。

1 、李劍農:“我們看了前面的證據,不惟可以斷定趙秉鈞是謀殺的嫌疑犯,就是袁世凱也不能不被認為謀殺嫌疑犯之一,參以後來應桂馨與趙秉鈞暴死的經過,袁之為謀殺犯,尤很明白。”

節選自新書《 》(山西人民出版社2013年版)

近年來,隨著信息技術的不斷普及,網絡上對“宋案”的討論也一直是熱潮湧動,一些非專業歷史學術圈的研究者異軍突起,其中最值得推薦的是蘆笛、思公、張耀傑三位先生的作品與見解。 蘆笛先生旅居海外,其在網上發表 《“毀宋酬勳”考》、《是誰殺了宋教仁》兩篇文章後,立刻在網上被競相轉載,流傳甚廣。 《“毀宋酬勳”考》一文主要對應桂馨、洪述祖密電函進行分析,其中對“毀宋”的解釋與從“毀宋”到“殺宋”轉變過程做出釐清;在《是誰殺了宋教仁》一文中, 蘆笛先生 更是進一步分析“宋案”中的種種疑點並對之前“袁世凱系刺宋主謀”的主流看法提出有力的質疑。 最有意思的是,蘆笛先生對之前形成主流看法的“動機論”反其道而行之,從利益得失的角度推論出陳其美與孫中山更有資格成為懷疑對象,這點恐怕是體制內學者所欲言而不敢言者。

宋教仁遇刺時,被國民黨視為死敵的梁啟超正南返故里。 聞訊後,梁啟超憮然曰:“ 天下從此多事矣! ”時隔不久,梁接到昔日同門江孔殷的電報,其中稱:“遁初竟及難,以黨死,殆無疑。此何時?有 愛與項城者不為,共和與統一必無是,殺 遁初者可以弱國民、危總統,險矣哉!”文末,江孔殷請梁啟超也要注意自己的人身安全。 ( 1 )這一記載,大概代表了原立憲派士紳的意見。

關於“宋案”,林林總總,疑點叢生,因為關鍵證據與內情的缺失,單純的文本分析很難辨別其中真偽。 不過,從應桂馨與洪述祖的密電函中至少可以勾勒出“宋案”的一個基本概貌,即應桂馨以“毀名”始而以“殺宋”終,這點大體可以得到確認。

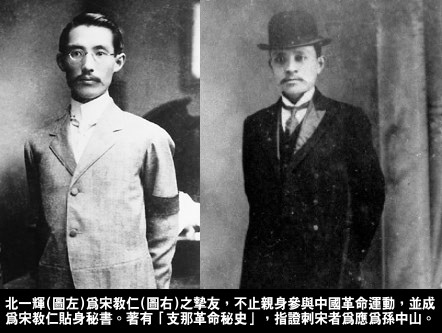

據庭審記錄,武士英在行刺前只看過宋教仁的相片,對宋教仁本人身材體貌特徵並不熟悉,在夜晚行刺更具有相當的難度,至於其槍法究竟如何,其實也是無人知情,不過有這麼一說。 鑑於多名殺手(可能還不止上面提到的三位)出現在案發現場,究竟打入宋教仁體內的子彈系誰施放,除了武士英的嫌疑之外,恐怕未為可知。 另外,據北一輝的說法,“宋案”中尚有日本人涉案,如果此說是真,那陳其美派出殺手的可能性更大,因為應桂馨並沒有與日本人打交道的歷史。 從某種意義上說,那些失踪的殺手很可能埋藏著人們苦苦尋求的真相,但這一切,卻被輕易的湮沒在歷史塵埃之中。

1 、吳相湘:《宋教仁傳》,第204頁。 江孔殷曾同拜在康有為門下,參與公車上書, 1904中甲辰科進士,入翰林院。 民國後為廣東富商,著名美食家。

武士英被殺後,“宋案”實際上已經陷入停頓。 作為“宋案”的第三層面,已經是袁世凱一方與國民黨一方的政治鬥爭,“宋案”本身反而成為了其中的犧牲品,如國民黨方面要求提訊趙秉鈞時,北京方面就搞出“血光暗殺團”要求提訊黃興作為反擊;國民黨方面指責總統、總理涉嫌謀殺,袁世凱一邊就指責黃興等人違法公佈證據,不一而足。 等到“大借款”案一出,“宋案”更是迅速被邊緣化而成為雙方鬥爭的一個籌碼。 到這時,宋教仁究竟被誰所殺,實際上已不再重要。 這對宋教仁來說,是何等地悲哀與不公,而對每個關注宋教仁命運的人來說,又是何等地遺憾與悲悵。

另外,袁偉時先生在《民國初年憲政失敗的原因是社會全面腐敗》一文中也否定了袁世凱是刺宋主謀的主流看法,不僅如此,袁先生還將懷疑對象指為“趙秉鈞、陳其美和黃興”,並認為於右任在宋教仁墓前銘文的意思解讀為“在輿論認定的袁世凱和趙秉鈞之外另有主謀”,此說可謂別出心裁。 ( 5 )

7 、白蕉:《袁世凱與中華民國》,第49頁。 白蕉原名何治法,上海金山人,其所編著的《袁世凱與中華民國》係史料長編,包含袁世凱時期的大量原始文件。

這種歷史與現實的亂象,既是宋教仁的悲哀,同時也是國人的悲哀,更是一種來自歷史深處的悲哀所在!

7 、李新、李宗一主編的《中華民國史》:“這些證據的公佈,暴露了袁世凱的元兇面目。”

2 、吳相湘:“程、應聯銜通電公佈重要文證,霹靂一聲,陰霾盡揭,至此袁世凱、趙秉鈞授意殺宋已成鐵案,蓋為素喜應用暗殺手段之袁氏一空前傑作也”;袁主使刺宋的真正原因是,“宋、黃活動舉黎元洪為正式總統,宋以國會多數黨之推選出任國務總理把握實權,袁將被排斥於政府之外。”

3 、陳旭麓、何澤福:《宋教仁傳》,第100頁。

通過對應、洪密電函的整體解讀,“宋案”最初起於應桂馨的提議,即購買所謂“孫黃宋劣史”在媒體公佈,目的是在國會成立之前毀其名譽,阻止其組閣的計劃。 得此信息後,洪述祖同樣認為奇貨可居,並企圖壟斷應桂馨與北京的聯繫,以此為邀功之道。 但很可惜的是,應桂馨在提出這個計劃後,後續卻毫無進展,所謂的“孫黃宋劣史”原本就子虛烏有,站不住腳,在無法交差的情況下,應桂馨實際上是放了個空砲。

註釋:

2 、張永:《民初宋教仁遇刺案探疑》,《史學月刊》, 2006年第9期;朱懷遠:《宋教仁被刺案真相考辨》,《民國檔案》, 2010年第3期。 引文出處請參考以上兩文,這裡不再列出。

8 、張海鵬主編的《中國近代通史》:“由於國民黨在國 會選舉中獲勝,作為袁世凱對立面的單一政黨內閣呼之欲出,使袁備感威脅,故佈置刺殺宋教仁,以阻止國民黨的政治崛起。”

反向思維:誰不是“宋教仁遇刺案”的指使者?

4 、陳旭麓、何澤福:“等到兇手被逮,案情查清,證明這次暗殺事件的主使不是別人、正是袁世凱自己的時候,袁世凱已經把武裝力量準備好了”。 ( 3 )

但在3月13日應桂馨致洪述祖的密函中,原本因拿不到證據而可能夭折的“毀宋名譽”計劃突然異峰突起,應桂馨在這份密函中明確的提出要“去宋”,“去宋”的字面意思可謂清晰明了,這也意味著這一計劃將由“毀宋名譽”轉為了“殺宋本人”。 對於這一關鍵節點,讀者不可不察。

武士英的翻案與被殺同樣是“宋案”的關鍵所在。 或者可以這樣說,誰在背後唆使武士英翻案並刻意將禍水東引至袁世凱一方,誰又在武士英翻案之後又將之神秘謀殺,這個人很可能就是主導整個“宋案”的真正幕後指使者。 從這個角度來說,基本可以排除北京一方(袁世凱與趙秉鈞)的涉案可能,因為無論是“影子殺手”還是武士英的翻案與被殺,就當時的條件而言,北京一方都不具備伸手到上海的可能性。 當時的上海,遠不是他們的地界。

張耀傑先生關注“宋案”已久,數年來相關文章散見於各報刊,後於2010年以《懸案百年: 宋教仁案與國民黨》為書名在台灣先行結集出版, 2012年在此基礎上出版《誰謀殺了宋教仁》一書,可謂“宋案”研究之集大成者。 張先生之書,廣徵博引,材料充實,文中直指“宋案”元兇系革命黨內部人,尤以陳其美嫌疑最大(甚至孫中山亦有共謀嫌疑),全書主題明確,觀點鮮明,令人耳目一新。 據張先生在後記中所說,書寫過程中他也曾與思公先生反復交流心得,此書的出版勢必給“宋案”研究帶來更多的爭鳴。

作為“宋案”的第二層面,很可能是兩個謀殺在同時進行。 表面上看,是應桂馨在操縱一切,實際上後面還有另一隊“影子殺手”。從報案人的爆料來看,應桂馨尋找殺手的過程中即有陳其美的人在其中穿針引線,譬如將武士英介紹給應桂馨的吳乃文,即應桂馨擔任滬軍都督府諜報科科長時的手下,而他同時也是陳其美的手下。 在當晚的“宋案”現場,除了武士英之外,至少還有吳乃文、陳玉生、張漢彪三人,其中陳玉生是整個刺殺案的具體負責人,行刺當晚也是由他帶隊;這三個人,身份基本都可以定義為殺手。 更讓人咋舌的是,這些人在案發後全部逃之夭夭,唯獨武士英一個人被抓被殺,而陳玉生在鎮江被捕後,居然始終沒有出現在“宋案”的審判席上,這是何等地離奇!

5 、袁偉時:《民國初年憲政失敗的原因是社會全面腐敗》,《品位・經典》,2011年第一期。

思公先生原為歷史學界中人,其在搜狐博客上發表的《刺殺新民國:宋教仁謀殺案之謎》系列文章可謂厚積薄發,功力深厚,這一系列文章後來收入《晚清盡頭是民國》一書,是該書中最具亮點的一部分。 據思公先生所云,其係列文章也曾受蘆笛先生的啟發,並在其基礎上將所有涉案人和整個案件的發展過程做了詳細備至的講述與分析,其框架之清晰明了,邏輯之嚴密周至,令人佩服。 不過,思公先生並未明確指明誰是兇手、誰是主謀,文章見仁見智,全憑讀者自行思考得出見解,其客觀理性之精神,尤其令人敬重。

從應桂馨提出“去宋”計劃後,可以明確的是,洪述祖不但深知其中用意,而且還一再鼓勵、督促應桂馨完成這一計劃。 由此,洪述祖後來在青島發布所謂不知“毀宋”是“殺宋”的自辯電,基本屬於狡辯。 但在這一關鍵節點上,趙秉鈞與袁世凱是否知道應、洪密謀的突變,則是一個未知數。 在沒有得到確切的證據之前,似應持存疑的態度,這也是目前認為“袁世凱是刺宋主謀”之主流看法的最主要硬傷所在。

這些觀點,無一例外地認定“宋案”的幕後主使者就是袁世凱,就連《劍橋中華民國史( 1912-1949 )》也做如此表述,“一系列證據證明,這次暗殺是由袁世凱政府指使的”;“袁氏之暗殺宋教仁,並不簡單是為了清除政敵,而是表明袁世凱與宋教仁之間,在組成全國政府的觀點上有著根本的分歧。”

但是,密電函的分析只是“宋案”的第一層面,如果這一重大事件僅僅歸結為應桂馨與洪述祖的“小人之謀”,當然不足以構成世紀疑案。 “宋案”發生後,從報案人到破案到武士英的翻案與離奇死亡,無一不讓人疑竇叢生,種種蹊蹺與弔詭,層出不窮,可謂無處不破綻,無處非隱情。 最讓人奇怪的是,以陳其美為代表的國民黨人為何在極短的時間內即鎖定主犯應桂馨? 犯案之後,殺手武士英與應桂馨何以如此淡定? 破案為何如此之速? 關鍵證據如密電函、手槍等為何一索即得? 殺手武士英何為離奇落網? 這所有的一切,背後似乎都有一雙看不見的手在操縱一切。

5 、朱宗震:“袁世凱政府主使暗殺證據確鑿”。

令人費解的是,這樣一個充滿疑點的歷史事件,在主流歷史述說中卻異口同聲地斷定:袁世凱是“宋案”的幕後主使人,在謀殺了宋教仁後,為掩蓋其罪行,他之後又派人毒殺武士英,接著派人砍死應桂馨,進而毒死趙秉鈞,還殺了說錯話的王治馨,臨死之前,他還派人刺殺了陳其美。 如果不是袁世凱死得早,估計洪述祖後來的死也要算到他的頭上。 就這樣一條處處缺乏過硬證據的邏輯鏈,卻被反複述說,百口相傳,幾乎成了近代史上的一樁鐵案。

應桂馨計劃的突變有兩層原因,一是擔心原計劃的夭折將影響到自己在北京方面的信譽與上升途徑,二是應、洪兩人存在著密切的經濟利益往來。 從提出“毀宋”計劃開始,應桂馨即有藉此牟利的動機(Christian Dior)クリスチャンディオールショルダーバッグ52091光ピンクラムスキン ,而洪述祖在其中同樣有利益關聯,即從應桂馨所得中“折三分一”,這也是洪述祖一直熱心於該計劃的重要原因。除此之外,應桂馨與洪述祖還存在其他的經濟往來,如洪述祖托應桂馨為之活動江蘇觀察使之職,而應桂馨更是請洪述祖在購買“八厘公債”上幫忙。 從某種程度上說,這些生意是否能夠做成,與“毀宋”或“去宋”的計劃是緊密搭鉤的,而應、洪兩人在其中也不乏爾虞我詐,如應桂馨未必在為洪述祖活動江蘇觀察使一事上出力,而洪述祖所謂幫應桂馨敲定“三百五十萬元公債”之事,也很可能是誆騙應桂馨趕緊對宋教仁下手而施放的煙霧彈,因為後面並沒有證據證明這所謂“三百五十萬元公債”已在財政部辦成。

目前對“袁世凱是刺宋主謀”說法持保留態度的只有少數史家,如台灣歷史學家張玉法在《中華民國史稿》中僅簡單一筆帶過,稱“宋教仁被暗殺,事涉袁世凱政府”。 張的說法,未明指袁世凱而說袁世凱政府,顯然是存疑態度。 另外,一向為袁世凱抱冤的旅美史家唐德剛則在《袁氏當國》中吞吞吐吐的說,“袁或 無立刻殺宋之心。然趙為保存其“相位”,而乘機除一勁敵,或為殺宋之主要動機所在,亦未可知。”

宋教仁遇刺案是世紀疑案,這點無可置疑。 時至如今,刺殺宋教仁的真正兇手是誰,幕後指使者又是誰,當年沒有答案,百年後恐怕仍不會有確切的答案――除非有新的、鐵一般的證據出現,但這種可能性幾乎微乎其微,而且,隨著時間的不斷流逝,最終真相水落石出的可能性趨近於零。 這一疑案,就像歷史上很多類似的事件一樣,很可能就此湮滅在歷史的塵霧當中,後人們只能根據目前已知的、有限的信息來做出自己的判斷,而這個判斷在很大程度上都是主觀的。

6 、侯宜傑:“這些確鑿無疑的證據證實,謀殺宋教仁的主謀者不是別人,就是堂堂臨時大總統袁世凱和國務總理趙秉鈞”;袁世凱“密令趙秉鈞進行謀殺”,趙秉鈞“對刺殺宋教仁格外賣力”。

3 、丁中江:“殺人的主使者是大總統袁世凱,同謀犯是國務總理趙秉鈞,擔任聯絡的是內務部秘書洪述祖,佈置行凶的是上海大流氓應桂馨,直接行凶的是失業軍痞武士英。”

噹噹網鏈接:

6 、吳歡:《民國諸葛趙鳳昌與常州英傑》,第174頁。

宋教仁的被刺是民國初年乃至整個二十世紀中國的一件大事,這一案件原本應由法律解決,但最終淪為了政治的犧牲品。 正如 思公先生說的,“宋案不僅沒有得到過公正的法律機會,反而成為失去法律、加劇暴力的推動器,這給了好把歷史打扮成小女孩的偽裝大師們以機會,將嚴肅的歷史描繪成一部狼外婆和天真兒童為主角的童話。”( 8 )

作者:金滿樓

宋案之後,湯化龍為宋教仁寫了一副輓聯: “倘許我作憤激語,謂神州將與先生毅魄俱訖,號哭範巨卿,白馬素車無地赴;便降格就利害觀,何國人忍把萬里長城自壞,從容來君叔,抽刀移筆向誰言。”從輓聯中看,湯化龍並不認同國民黨所一口咬定的“袁世凱是刺宋主謀”的判斷,而這也代表了當時很大一部分人特別是非革命黨人的看法。

4 、廖大偉:《辛亥革命與民初政治轉型》,第222頁-244頁。 該文於2006年收入《袁世凱與北洋政府》一書。

從破案的過程來看,報案人是假、兇犯是真,這點基本可以確認;破案係由國民黨人主導,這點也可以確認。 宋教仁死前,於右任說“此事兇手已十分之八可以破案”,原因就在於此。 據參與破案的周南陔等當事人的回憶,陳其美等人只所以能快速破案,是因為事前即安插國民黨人 吳佩璜為上海電報局局長,通過詳查各方來往電報而發現線索,這固然是事實,但無法解釋為何立刻鎖定嫌犯應桂馨並派出虛假線人報案,更無法解釋應桂馨在案後何以如此淡定。

從各種記載來看,被指為直接兇犯的武士英,很可能是事前即被安排去頂包的傻蛋。 事實上,武士英這個人的歷史至今都無法搞清楚,他所謂曾當過新軍軍官甚至營管帶的說法其實並沒有任何旁證。按說,“宋案”這麼大的事,武士英又是其中至關重要的涉案人,如何沒有人來指認其過去歷史呢? 好歹他當時也算個“名人”! 另外,從武士英被抓及在庭審中的各種表現,實在無法看出他具備做中層軍官的素質與可能。

在民國文人白蕉所著的《袁世凱與中華民國》一書中,袁世凱親信幕僚張一 曾留有這樣一段眉批:“宋案之始,洪述祖自告奮勇謂能毀之。袁以為毀其名而已,洪即嗾武刺宋以索巨金,遂釀巨禍。袁亦無以自白。小人之不可與謀也如是。”( 7 ) 張一 是跟隨袁世凱多年的機要秘書,以其對北洋內情的了解,此言非虛。 更何況, 白蕉之書出版於上世紀三十年代,此時的袁世凱不但早已作古,而且被輿論批得稀爛,張一 似乎沒有為舊主諱言的必要。

相關的主題文章:

本城市首頁

本城市首頁