中國婦女纏足陋習在明代普及到全國

實際上,纏足出現在十一世紀南宋的貴族圈子。明朝時普及到帝國的所有地方,並帶有明顯的情色特徵。

作者:蒲皓琳(法國),原題:《被禁止的感覺?——中國當代藝術中的情色話語》

為什麼選擇《被禁止的感覺))來命名一個有關中國當代藝術的展覽?……因為這個題目可以有多種解釋,它的含義分幾個階段逐漸地顯現出來:

——用法語把這幾個字說出來是“禁止通行”。它馬上使人想到道路交通標誌:不應當駛入的方向,進去會很危險。

——寫下來,並用複數,“禁止通行”的法語原文則是“被禁止的感覺”,完全是另外的意思:涉及到“感覺”,含有情欲以及對它壓制的成分。暗示的是審查制度,由保守的社會、政治制度或宗教強制執行的審查制度。

題目中的問號則正是舉辦這次展覽的動因:

情色以及對情色的表達在今天的中國是不是仍然被禁止?

中國人和法國人一樣熱衷文字遊戲,用漢字可以表達出一語雙關。這或許是因為寫下來的漢字有著暗含的詞義,極為複雜,或許是因為讀出來的漢字雖然同音卻不同意思。

在情色方面,中國的藝術家使用的策略同玩弄文字的詩人或作家一樣。在他們偉大的歷史中,自由地進行情色創作通常不被允許,他們便成為創作多幅面孔的藝術品的大師!歐洲人雖然不一定懂得各種象徵意義,但是他們沒有誤解,在西方的想像中,中國的確是精緻情色的國度。

從那裡來的某些圖像豐富了我們的性幻想,而猶太一基督教文化中有關“罪惡”的觀點禁止這樣的幻想。主要可能是中國人對待性持非常自然的態度。在古代的中國,宇宙中的各種力量都受制於性。這就是著名的陰(女性性能量)和陽(男性性能量)的結合。在古人看來,只有這個結合才能造就和諧。同陰陽相反又互補的力量有多種形態,比如天空和大地,黑夜與白晝,太陽和月亮,水與火……。在很古老的文字寫法中,那時候的漢字還像圖畫一樣,這種對性的看法就表現得非常明顯,如同漢學家雅克?潘帕摩(JacquesPimpaneau在《快樂園》中PhilippeRey出版社)所說。比如,漢字“身”的意思是身體,表現的是一個懷孕的婦女;漢字“公”的意思是“頭領,公爵”,也有“公共”的意思,非常清楚地表示出一個男人勃起的性器官,在一座大房子的屋簷下……在本次展覽作為史料展出的古代文物中,有一個新石器時代的陶罐,鳥的頭,三點支撐著平衡,使人想到大腿,簡略得就像女人的身體(參見第7頁)。還有一個戰國時代(西元前五至三世紀)的青銅器,它非常明顯地表示的是一個向上揚起的男性生殖器(參見第10頁)。

但是,從西元前二世紀開始,儒家思想被當成國家理論。除了必須遵守的禮儀之外,社會和情色也首次受到控制。偉大的歷史學家司馬遷(179一117年)為恢復孔子的名譽和思想做出了極大的貢獻,他努力在《史記》中編寫古代的年表,上至最久遠的朝代如夏朝(西元前二十一至十六世紀)。他竭力證明在這些非常自由的時期,情色和權利如何構成一種危險的混合物。自此,情色創作被迫轉入隱蔽或者以間接的形式。

道家的宗教和哲學運動至少保留了一小部分遠古時的那些觀點。道教徒們沒有禁忌地享受著性,性被賦予養身的美德,類似體操運動。道教徒們認為有規律地進行性活動,甚至年紀很大以後,這樣可以增強人的生命力,並使人長壽。道家有關性的論著(西元四世紀),如《女兒經》,其中描述了黃帝如何從一個沒有文化的女人那裡得到性啟蒙,並非常清楚和詩意地描寫了跟女人做愛的藝術。在現代性和女性欲望覺醒方面,即便當代西方性使用手冊也不過如此。

新道家主義發展了一種精緻的文化,對情色的追求極大地影響了這種文化。在唐朝(618—906年)和宋朝(960—1279年)時期,這是兩個被視為中華文明的“黃金時代”的朝代。首都先是定于長安(現在的西安),然後是開封和杭州,中華帝國向已知的外部世界開放,尤其是印度和日本,從而促進了在宗教(佛教的傳入)和文學領域的交流。情色和詩歌相伴而生,“情色文化”在青樓名妓中得以展現。日本當今的“藝妓”應當被視為她們遙遠的後代。那時,婚姻制度受到保護以維持社會的穩定,必要時可以納妾以保證家族有男性繼承人。男人們,主要是文人們,在藝妓那裡聚會。藝妓和妓女不同:前者在藝術、文學和舞蹈方面受到很好的教育,這使她們可以取悅男人,而男人們也在詩歌創作中尋覓她們(參見藝妓雕像第15頁)。這些藝妓激發了很多部小說的創作,最著名的是《李娃傳》。故事描寫了一個年輕文人的墮落,他愛上了一個妓女,並為她傾家蕩產。而這個美麗的女人最終幫他通過了科舉考試,年輕文人最終又贏得了父親的器重。在十世紀的杭州,這些有關男歡女愛的故事被藝術化地推到極至,並通過多種形式來呈現。這些繪畫,具有濃厚的情色味道,多數已經被以後嚴格控制的時代所破壞。不過,後來的複製品還是能夠讓我們想像出這個非常有創造性的時代的模樣(參看五代(906—960年)時期壁畫,第19頁)。很多情色的物品也在這個朝代被製作出來。比如這個上了釉的陶罐,表現的是一對正在擁抱的男女(參見第25頁)。情色在民間藝術中被表現得更加直接。

不過宋朝輕鬆而藝術化的生活很快就受到來自北方的“野蠻人”入侵的威脅(十、十一、十二世紀的遼、夏、金國)。這些善戰的部落通過持續的戰爭而切斷了當時商業的往來,破壞了北宋和後來南宋的繁榮,逐步推行他們的秩序,給蒙古人和元朝(1279—1368年)開通了道路。就是在這個時期,哲學家朱熹(1130—1200年)發展了新儒家思想,以便於重新控制社會。情色不再流行,至少從官方看來是這樣。但是情色依然存在於人的頭腦中。為了讓情色在創作中繼續存在,尤其是在明朝(1368—1644年)和後來的清朝(1644—1911年)的專制統治下,中國藝術家們發展了一系列的符號、象徵性標記、暗示,使情色達到了精緻的、出神入化的高度。明朝時期,情色明顯地帶有浪漫和詩意的色彩,有時通過一隻花瓶的曲線來暗示,有時是纏足的形狀。實際上,纏足出現在十一世紀南宋的貴族圈子。明朝時普及到帝國的所有地方,並帶有明顯的情色特徵。但這是一種不健康和邪惡的情色,迫使女人在幼年時就遭受深重的痛苦。纏起來的小腳看似含苞欲放的荷花。荷花也代表著女性生殖器,小腳被賦予了重要的情色功能。

微型腳非常受重視,一個家庭在社會等級中的位置看看女人們的腳便知曉。還有套在腳上的鞋是否漂亮,什麼質地(棉的、絲的或玉的)。實際上,鞋子把女人幽禁在家中。女人們行走已經非常困難。在這個等級森嚴的社會中,如果能夠顯示出女人不勞動,尤其是不參加田間勞動,這是提升社會地位的非常珍貴的外在標誌。同樣道理,女人的皮膚要很白(與曬在太陽下面的農婦相區別);另文人的手要很長且細。

一股自由主義的小浪潮在十六世紀明朝後期短暫地出現。這時候皇權已經沒落,但文學上的表達卻多起來,對幻想的描寫揭示的是這個社會的失落感。兩本著名的小說產生在這個時期:《金瓶梅》,作者不祥,描寫的是一個商人西門慶永不滿足的情色追求。他生活在妻妾中間,還有很多漂亮的妓女。另有一個情婦,他殺了情婦的丈夫。這部小說啟發了很多版畫和絹畫的創作,非常情色。大部分畫至今都已被銷毀。這本書在共產黨時期完全被禁止。後來香港出版的版本在九十年代被偷帶進來,最近幾個月裡這本書終於被通融接受。那個時期的另外一個故事是湯顯祖的《牡丹亭》。它大概同莎士比亞的《羅密歐與茱麗葉》(1598年)寫在同一年。寫的也是一場不可能的愛情。《牡丹亭》被排演成戲劇的故事很好地說明了這個時期以及後來幾個世紀裡藝術感覺的演變。它史詩般的情節非常抒情,講述的是兩個年輕人相互愛戀。女子甚至憂傷而死,因為沒有能同吸引她的年輕文人做愛而倍感失落。但是他們的愛情超越了法律,時間和陰間的考驗。女人先是在情色的思念中回到男人身邊,最終回到人間。湯顯祖的劇本上演以後隨即獲得巨大成功。因為在簡單的愛情故事背後,作者間接表達的是關於社會限制與個人自由之間的衝突,是對必要的情色的尊重。在明朝末年,這是一個爭議很大的話題。不過由於該劇的長度,完整演出(需要兩天)的情況越來越少。後來的滿族人時期(清朝),滿族人也是來自北方,在明智的專制皇帝康熙(與路易十四同時代)和乾隆之後,社會氣氛變得越來越清教徒式。因為雙重影響,一方面是新儒家思想的復蘇,另一方面是十九世紀國外來的基督教士的傳教活動。該劇中的很多情色場面在公演時都被刪除,藉口是演出時間太長。在共產主義最嚴厲的文化大革命期間(1966一1976年),《牡丹亭》被江青選中,成為革命樣板戲之一,以便揭露封建主義的邪惡。但是原著五十五場戲,只被保留了四場……。1998年,一個美籍華人導演陳世振決定完整地編排這齣戲,他運用大膽的場景設計與佈局。唯一一次難忘的演出是在1998年6月的上海,隨後這齣戲應當進行國際巡演。但是上海市文化局看過演出後,反對該戲在國外演出,中國演員不能出國。陳世振的戲最終得以在2000年巴黎秋季戲劇節上演出完整版本,但是演員都是生活在國外的中國人,沒有來自官方的任何認可……

在藝術創作領域,在中國這個最後的朝代,明朝開始的符號象徵性變得更加講究,以抗衡滿族的清教徒思想。在一些涉及到情色的繪畫和陶器中,一對情人出現在畫面很不顯眼的一角,有時甚至出現在瓷器的底部,或者是陶瓶的內部,被蓋子遮擋著。動物和花草佔據著前面的場景,這就婉轉更強地傳遞了情色的資訊。一隻蝴蝶被認為象徵著性行為,兩隻鳥或兩條魚表示兩個隱蔽的情人……。一朵盛開的牡丹暗示著女人的性器官;春天裡一截開花的樹枝表示一段剛誕生的戀情;凋零的葉子標誌著戀情的結束。因此,這個清代末年的瓷瓶,瓶蓋上有一個指向天空的小扭,它很容易讓人想到女人的乳房……(參見第52頁)。這些裝飾性元素通常被表現在扇面上。於是,畫面上傳出的是一場充滿暗示的引誘遊戲。扇扇子的人停住腳步,目光凝固在感興趣的人身上……

二十世紀的上半葉充滿了極為劇烈的動盪,沒有留給情色任何渲染的餘地:滿族人的朝代於1911年隨著第一次革命而倒臺。建立共和國,軍閥混戰,國共內戰,日本人入侵及二次世界大戰。然後又是內戰直到1949年共產黨勝利……。共產黨人比他們的前輩滿族人走得更遠。在革命最激烈的時候,五十年代末,要拋掉所有外在的性感符號,主要針對的是婦女,她們被迫剪短頭髮,或者把長髮梳成辮子。不能有任何化妝,不能穿裙子,只能穿寬大的女工裝服(著名的毛式服裝),消除了任何可以產生聯想的東西。而一些最高級的領導人卻繼續過著腐化的生活。如果我們相信毛主席的私人醫生寫的見證(《毛主席的私生活》),而全體人民的感情生活則徹底受到監視。婚姻也由黨來安排,有時還是集體婚禮。集體生活使任何性感的張揚都不可能。以至於到了九十年代初,中國第一位被公認的性學家潘綏銘教授驚訝于紅衛兵那一代人對性的無知。潘教授在一系列的研究中發現,他們缺少最基本的詞彙來表達感情和欲望。在最艱難的時期,共產黨人想要把中國文化中固有的這部分內容剷除掉:即對情色概念化的表達。這是要忘掉五千年的傳統……

今天的情況怎麼樣?

中國的情色隨著體制的鬆動而得到新生。

清教徒式的理論的邊界在隨時變動。因為在過去的十年中,隨著經濟的自由化,隨著對純粹的共產主義的拋棄,中國社會試圖擺脫束縛了它四個多世紀的嚴厲的禁錮。性革命了?這個詞可能過於強烈,不過在這個有幾千年歷史的中國,被禁止的情色的確被重新發現。藝術家在創作中首次享有一點自由(雖然有關政治、情色和暴力的題材今天仍然是被禁止的)。這是以前幾代人所沒有的。他們通過各種方式,在文學中,在裝置藝術中反映社會的深刻變化。他們還無比迅速地把世界化的現象加入到自己的作品中。一些藝術家涉及到有關情色的主題,這也是全世界的主題,如同暴力和愛滋病一樣。

在中國,承認並藝術地表現同性戀並不是最近才有。看看這個木制的頭像,清代中期民間的作品。兩個男人的面孔產生於同一個支撐物。這個物體很明顯地讓人想到男性生殖器,它的所指無疑就是同性戀。白色的化妝,兩個面孔上移動的眼睛像是戲劇中的面具(參見第44頁)。這個物體可能製作於十八世紀末期,文人中間的同性戀正處在蓬勃發展時期。乾隆皇帝于1772年禁止年輕的女演員登臺,因為嫖妓現象在這些階層裡甚為普遍。女性的角色,尤其是在著名的京劇中,要由男人扮演。但是這個決定帶來的是同性性行為的覺醒。虛偽的社會遊戲以及征服明星的願望再加上這些雄性美女的模糊性都促成了這種行為。同性戀,或更準確地說雙性戀在古代的中國是被寬容的。就像古希臘人一樣,雖然不是被鼓勵的,但也沒有像基督教會認為的那樣,是思想的異端,值得被粗暴地逐出教會。而共產黨人卻把同性戀者視為“革命的敵人”。直到九十年代初,中國的同性戀者還被送去勞教。今天,他們有自己的網站,文學,在北京市中心有時髦的酒吧!……

《被禁止的感覺》這個展覽的目的就是指出這些神奇的變化。

二十多個古文物作為史料起到解說的作用,它們表明在中國古代傳統中情色是如何被暗示的。而二十幾個當代藝術家近期創作的有關情色的作品,(情色乃官方仍然禁止的一個主題,)使我們欣賞到他們令人驚訝的創造力。中國藝術家在七十年代末才發現當代藝術和它的技術。雖然比較晚,但他們似乎已經掌握了這些新的媒介,並且運用自如,不管是經過電腦處理的數碼圖像、錄影、裝置或者是更古典的油畫和雕塑。

從過去的幾個世紀裡,當代藝術家們保留了這種暗示的藝術。在審查依然存在的背景下,雖然審查制度一年比一年寬鬆。中國今天的藝術家們同偉大的傳統結合,在處理情色這個主題時使用的方法有時是婉轉的,但總是詩意的。他們給國際當代藝術舞臺帶來的是非常細膩的、個人化的、攪動人心的作品。

安宏,1965年生於北京,1985年畢業於中央工藝美術學院,運用圖像組合的表現手法。在《佛像》系列中,他看到的問題是,城市中年輕一代人突然開始了性自由。而在過去的幾個朝代和共產主義時期裡,社會仍然是非常清教徒式的。他把自己裝扮起來,根據傳統京劇的原理化妝,而且故意把色彩搞得很絢爛。他對傳統的聖像進行嘲弄,從諷刺的視角給以重新組合。在《中國不需要艾滋,需要愛》中,他通過一個纏繞的婦女,借用了“歡喜佛”常擺的姿勢,重新組合了一幅讓人不舒服的照片。這樣的佛像在某些廟宇中可以看到,道教徒也有一種近似的方法。一個年輕女人腳下踩著絨毛玩具,這讓人無法笑出來。這也是他間接地批評那些新一代的“孩子女人”,以及這些自由的城市女人,很年輕的時候就有了很多性經驗。

蔡錦(女),1965年生於安徽,1991年畢業於中央美術學院(北京)。她的創作涉及很多“女性”題材,比如月經(在沙哈拉市展出的浴盆裝置中有體現),分娩的痛苦,以及更廣泛地表現婦女在中國社會裡為了扮演她們的角色而忍受的困難。在她的系列《美人蕉》中,她受到童年時期看到的美人蕉葉子的啟發。但是她畫的葉子卻是極度變形的、痛苦的、萎縮,並且是紅色的。這個紅色標誌著共產主義年代和她在文化大革命中度過的童年。這個紅色在中國一直是幸福的象徵,如同花一樣。在古典意義上花表達的是美麗和女性。不過,蔡錦的美人蕉開出的花更讓人想到新鮮的傷口或者月經,而產生不舒服的感覺。

蒼鑫1967年生於黑龍江,結業于天津音樂學院文學系。在系列《身份互換》中,他把自己和另外一個人拍照,他穿上這個人的衣服或制服,這個人穿著內衣站在他的旁邊。他把同一題材用虛構的油畫表現出來。當他出現在一個年輕女人的身邊時,作品變得曖昧。他代她穿上綠色的新娘裙子,背景是非常的粉紅色。或者穿著她簡單的旅行服。旁邊一列遠去的火車,這可能象徵著性的行為。蒼鑫用很多幽默破除禁忌的神聖性,同時對自己由於衣服而固定的男性身份和女性感覺提出質疑。

陳鈴羊(女),1975年生於浙江,畢業於杭州浙江美術學院,在北京生活和工作。她的《十二個月,十二朵花》,通過既挑釁又非常詩意的方法,表現了女人的月經。這個年輕的女人在來月經期間,拍下了她身體最隱密的部分。透過一個傳統的首飾盒的鏡面的反光,就是這種首飾盒在過去裝扮大戶人家年輕女人的房間。儘管陳鈴羊展現的是一種跨文化的禁忌,不過,因為整體的佈局,她還是給這件事保留了一份神秘,近似神聖。圖片的背景通常很暗,在一個圓的或橢圓的框子內,好像一個縮小的影像,或者是通過門鎖的洞看到的場景。我們先是看到熱烈的顏色,和諧的排列,每個月的經期都配合一朵花:牡丹、蘭花、荷花或茶花。然後才逐漸出現幾滴血,血滲出來,由此揭示了圖片真正的主題,並製造出振顫,而留下的是曖昧的印象。如此大膽激起的慌亂,以及極為亞洲女性的細膩。

崔岫聞(女),1970年生於黑龍江,畢業于華北師範大學美術系。她經常使用錄影進行創作。她想出用攝像機偷拍一家夜總會洗手間的想法。一家在北京因為妓女或“三陪女”的漂亮而聞名的夜總會。在背景音樂的襯托下,一些女人在補妝,另一些在換衣服,甚至換內褲!這些女人一個接一個在同一面鏡子前走過,每個人都很不一樣,卻被用同一架攝像機拍攝下來,使人感到噁心,也讓人想笑。為了給自己增添魅力,她們的表演很動人。表演的背後反映的問題是有關今天中國的婦女,尤其是這些妓女。她們人數很多,由於很多地區和行業遇到的經濟困難,以及對財富的追求。崔岫聞還想表現這些女人無法交流,她們來來去去不說一句話。在另外一部錄影片中,一個女人被衛生紙包裹,幾乎變成木乃伊,然後她用非常詩意的方法崩開這些桎梏。這裡也傳遞出一個間接的資訊,即中國婦女在目前社會中的地位問題。

俸正傑,1968年生於四川,在成都四川美術學院學習。後來在九十年代中到北京生活,進入了一個畫家村,即是在北京郊區的兩個畫家村之一的花家地。他曾經是“豔俗”這個流派的主要藝術家。在這類創造中,他確立了非常特別的風格,集中表現目前這代人面對傳統時的身份認知。因此,他的畫採用了那些古典的參照物,比如大朵的牡丹,或者農民的花布,透明紙的扇子。在《蝶戀花》系列中,兩個中國女人並排出現。倆人身材相同,長得也像。但是,一個穿的是傳統服裝,有些清教徒和老派;而另一個則什麼都沒穿,頭髮染成粉紅色,暗示的是自由主義和中國城市裡新一代女孩的服裝變化。這些城市女孩喜歡把頭髮染成褐色,甚至把自己變成金色女郎!背景中,同樣的象徵意義,一個古老的塔,好像是木塔,與遠處的現代塔樓同時存在,就像我們今天在很多城市中看見的那樣,被當作絕對現代化的標誌。兩個女人之間有種模糊的關係,她們互相看著,既驚訝又默契,好像她們之間有種沒有明說的家庭聯繫或情感關係。我們可以認為在一張照片上,奶奶和孫女兒見面了。俸正傑因此表現出兩代婦女走過的不可思議的路程。一方是三十年代的,在共產主義革命前夜,那時婦女多個世紀以來就被局限在配角的地位;另一方是解放了的新一代城市女性,性感,不過有時也有點庸俗和隨便。這也是用另一種方法揭露目前的性解放及有點懷念那些過去年代女人的風度。

顧德新,1962年生於北京,參與了《1989前衛中國》的首次展覽。這次展覽是要為十年來的當代藝術進行總結。他可以說是中國裝置藝術之父。他混合了病態的想法和很多的幽默,總是非常有挑釁性。關於女人和人的身體,他提出的是存在性的問題。比如一把椅子上鑲嵌了裸體的和女人紅色的痕跡。顧德新還諷刺地觸及了性這個問題,尤其是城市裡時髦的新一代人經歷的這個非常放蕩的階段。他於1999年在北京創作了一件裝置,表現的是一塊生肉,裡面轉動著一個電動振盪器。在中國文化中,尤其是在文學上,肉經常被用來比喻,暗示與性有關的內容。顧德新在繪畫組合中表現的是一些奇特的人物,由電腦繪畫、塑造和克隆。最後產生出很多家族,外表看起來不像人更像外星人,但是普遍帶有女人的神態。這些奇特的造物無限制地交配,靠發芽生殖複製,並在每次生產時都吹奏小號!

洪磊1960年生於江蘇省的常州,至今仍在那裡生活和工作。畢業於南京藝術學院,選擇了攝影作為他的媒介。洪磊引用的是非常古典的,在宋朝(西元960—1279年)時很著名的作品,主要是花和鳥的主題,這是被皇宮很推崇的。但是,總有一個元素破壞這個當代的和諧。有時是一種太強烈的顏色,有時是被踩死在地上的鳥,它的脖子上還掛著一串首飾,背後出現的是故宮模糊的廊柱。有時還是一隻蒼蠅,在一片開放的牡丹花瓣上飛,牡丹花代表的是女性生殖器。從中反映出的是對偉大的過去的懷念。似乎現在這個時代很難模仿出宋朝這個黃金時代的奢華。這是這個知識份子對當代的比較直接的批評。這個時代沒有參照物,有的只是庸俗,在女人方面是過度的自由主義……。幾乎就像這朵花一樣,依然漂亮但已經開始腐爛,特殊的氣味還引來了蒼蠅。蒼蠅在中文裡經常被用來比喻倫理道德低下的男人。

李季,1963年生於雲南省昆明市,在四川美術學院和北京中央美術學院學習。他的畫作總是從非常性感又庸俗的女人那裡得到啟迪。在他的系列《寵物》中,他畫的女人的臉和腳消失在畫面外。她們的身體被無精打采的猴子纏繞。我們想要看清她們,但是只能想像她們的面孔和表情。李季通過不同的手法,運用了面具的象徵性。中國藝術家經常使用象徵性,他表現的是隱藏的感情。不過,也觸及到女人的主題,在今天的社會中,她們的快樂和自由主義。《她們是誰》?這是他的疑問。動物的出現,這在中國的藝術家中是比較罕見的。這提出了在中國當代文化中它們的位置問題。李季的猴子誇張地具有人的儀態,但是它們對女人表現出的誠懇和溫柔也是毫無疑問的。李季批判的是當下這個時期,人與人之間缺少溝通。他的意思是只有動物具有真實的感情,即便面對的是這些心不在焉的女人……

林天苗(女),1961年生於山西太原。畢業於北京師範大學美術系,及紐約學生藝術聯盟。曾長時間在美國生活和工作,於九十年代末同丈夫一起回到中國。他的丈夫王功新也是藝術家,他製作的錄影片非常著名。他1960年生於北京,畢業於中央美術學院,也曾在紐約學習。夫妻二人曾在2002年上海美術雙年展及2003年夏天的阿爾勒攝影節中合作。在系列《聚焦和去!》作品中,林天苗使用的媒介是把一張黑白人物頭像放大到一塊畫布上,把它小心地遮蓋住,部分地或全部地遮蓋,插上去的白絲線,就像支撐物中的頭髮。從中展現出的是一張易碎的多纖維的膠片,人會根據不同情況想到時間的流逝,年老的皺紋,病態的分解,一張老底片上積累的灰塵……。並同時使人對這些主題進行思考。本書中介紹的一幅裝置,是一團白色的絲線,從一個插滿大頭針的黑洞中流出。從深層次上理解,整體看來奇特得好像一個開放的女人的生殖器。

劉建華,1962年出生于江西吉安,畢業於景德鎮的陶瓷製作學院,這是中國著名的地方。他現在在雲南昆明和景德鎮生活和工作。最近幾年,劉建華專心製作令人困惑的瓷器。這是一些三十年代年輕漂亮的女人,穿著時髦的旗袍(上海瘋狂年代著名的服裝)。軍服式的小領子,裙子和胸部緊貼著身體,大腿一側開著叉口。劉建國把這些美麗的瓷器造物用在中國傳統的盤子上,伴有豐富的圖案,纏繞的紅的黃的龍。這樣,年輕女人的身體就像準備被食用的餐飯,這種印象得到強化。因為身體很小,美麗的尤物沒有頭和胳膊,露出的是漂亮的大腿。劉建華這樣做是挑起人們的思考,思考婦女在現代社會裡的地位。儘管在共產主義時期取得了一些積極的成果(被允許接受教育、參加工作……),女人還是經常陷入漫長的傳統賦予她們的角色:即女人是物品,被當作消費品,女人必須要漂亮,對男人有吸引力。但是根本不會因為她的思想而受重視,她也無力沖出這種局限。

劉力國,1961年生於黑龍江,畢業於北京中國戲劇學院美術系。在首都生活和工作。最近幾年,劉力國精於製作瓷器雕塑。他用很多的幽默製作了這些花瓶,使用了清朝的象徵符號以及非常濃重裝飾的做法。但是他表達出的資訊沒有絲毫微妙之處,故意具有挑釁性。不再用蓋子上的小扭表示女人的身體,而是如真形大小的乳房模型。如果蓋子傳遞的資訊不夠,還會在瓶子的一側出現粉紅的女人的兩半屁股,讓人發笑。更甚的是整個雕塑塗著瓷器的花朵,色彩鮮豔,使人聯想到農民的花布,還有滿清時代傳統作品中充滿象徵意義的著名的花朵。對這些性感的符號進行嘲笑,劉力國指出的是中國最近的性自由這個現象。他對這種變化感興趣,並對之進行思考,我們也看到其中的批評。

劉錚,1969年生於河北,曾在北京的理工大學學習,1997年以前在工人日報做攝影記者。這期間,他拍攝了很多事故、屍體,保留了對人體的興趣。成為藝術家以後,劉錚帶著幽默和詩意的挑釁創作了新版本的《西遊記》,一部中國的文學名著。在非常著名的系列《三界,意識的三個層次:天堂,人間,地獄》中,攝影師用黑白片拍京劇演員。他們不是在唱戲,而是在前臺交歡,激情地享受,其他人物似乎對這樣的做法不以為怪。黑白畫面,近乎舊黃色,服裝豔麗,不太可能的場景,極度興奮的美麗的面孔,完全能勾起人的色情幻想,又使畫面有一點仙氣。在另外一個組合中,劉錚使用的是歷史題材,在漫長的帝國時代裡,中國最漂亮的四個女人引起的矛盾、戰爭、嫉妒和災難。藝術家嘲笑了在面對危險的美女時男人的弱點。這種行為延續至今,病態的偏頗。為此,藝術家特意選擇了又胖又庸俗遠沒有吸引力的模特。

羅旭,1956年生於雲南。他瘋狂地熱愛雕塑,在自己的周圍創造出奇特的、撩亂人心的人物,充滿幽默,他毫不猶豫地把這些人物表現出來,放在他建在昆明附近的不可思議的城堡工作室裡。羅旭對小腳女人的大腿非常著迷。他用聚酯纖維塑造這些腿,塗上顏色,把它們組合到一起,變成巨大的蟲子,有時看來讓人不安,卻總是很有趣。他還把它們拍下照片,做成剪輯。“女人的大腿是一件藝術品,是人類造物主的禮物,我非常高興地觀察它們,”羅旭解釋到。“有趣的是,正是這些人們認為‘髒’的東西在傳遞著美感,創造出和諧,無限地組合出一個既真實又虛幻的空間。”

馬德升,1952年生於北京,參加了最早的“星星畫派運動”。在八十年代初,這個運動開啟了中國當代藝術的大門。自1986年後定居巴黎,他參加過多家畫廊及國際上最大的一些現當代藝術博物館展覽。他是全面的藝術家,也是詩人。已經用法文出版了五本書,最著名的是《見閻王爺之前的二十四小時》(南方出版社,1992年),《白色的夢,黑色的魂》(黎明出版社,2003年)。在這本書中介紹的“舞女”系列裡,馬德升用中國的水墨畫運動中的女人。挺拔的乳房突出了她們的情色,好像比腳更能跳出節奏,同短小的腿形成對比。她們的頭幾乎不存在,縮小成一個蔥頭,插在長脖子的一端,不用過多推想,這讓人想到男性生殖器。在這個空間裡,非常西方化的主題同中國水墨的傳統技術結合,變幻著虛與實的遊戲。馬德升賦予他的女人們很奇怪的個性。她們癡迷舞蹈,唯有對男性氣概的尋找可以超過舞蹈。

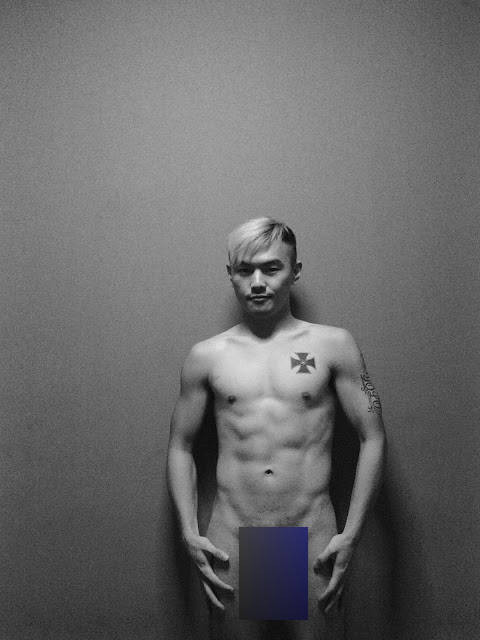

馬六明,1969年生於湖北的黃石,畢業於湖北(武漢)美術學院。九十年代初到北京,馬六明專于行為藝術和攝影,在各種場合展現他的裸體,以激起觀眾的反響。他的身體非常美麗,甚至有點兩性人,展示他的身體本身就是一件藝術作品。他把身體同象徵性的地點聯繫。如本書中介紹的《在長城上行走》,他冒犯了中國文化中重要的禁忌。在這個文化中,徹底的裸體從來沒有被展出過,同裸體在西方藝術中佔有的重要位置相反,馬六明又增加了一點模糊不清。在某些行為中,他給自己上妝,併發明瞭一個女性的化名《芬—馬六明》。他的黑髮很長,包圍著一張非常細膩的化妝的臉,同他的男人身體相比,令人惶恐,根據行為藝術進行的國家的不同,而引起非常不同的反響。因此,馬六明多次在臺階上,在他旁邊放一張凳子,等著一個好奇的人被他的雙重性吸引,坐過來。有一些人僵直地坐在他邊上,有些人不由自主地盯著他看,有些人進行意味深長的即興表演!藝術家就把這些交流拍攝下來。為了更好地向公眾展覽,馬六明有時使用安眠藥,讓自己的身體睡眠,裸露給眾人的目光。這時也有一個錄影機在錄製反響,然後藝術家選取片斷,形成國際的變化的文化反應的紀錄。這是在面對男人還是女人的認知問題、性問題的時候作出的反應。

榮榮,1968年生於福建漳州,在福建工藝美術學院學習,後到北京中央美術學院,專業攝影。同馬六明一樣,住在最早的畫家村(即東村),1994年被員警強行趕走。榮榮先是拍攝記錄了這個村子裡的藝術家的生活,然後九十年代中開始對老北京的拆遷感興趣,拍攝那些被丟棄的可笑的偶像:被拆了一半的房子的牆上,留下的西方或中國的女明星的張貼畫。1997年以後,榮榮擴展他的組合,把自己的裸體擺上畫面,旁邊是他的女伴,穿著新娘婚紗,或晚禮服,在這些被拋棄的四分五裂的房屋裡。這些黑白照片,或發黃的照片,有著幽靈般的效果,好像情人的幽靈回到了老房子。在某些超現實的場景中,榮榮總是裸體出現在兩個穿著婚紗的女人身邊,其中一個好像剛剛被殺掉,背景是山的景色。山的輪廓也像是兩個女人的身體。在另一個很詩意的畫面組合中,他運用偉大傳統中開花的樹表示一場剛開始的戀情這個象徵。榮榮裸體睡在大自然中,下麵是新娘的婚紗。

孫良,1957年生幹中國的杭州市,畢業于上海大學美術系。現在上海生活和工作。他創造了一種超現實主義的世界。好像是他的夢境,充滿了神秘的動物,有禿頭女人的頭,鳥或蟲子的頭,女人的面具或者上身,女人在微笑,她們好像在游泳或者飛翔。背景可能是天空或是水。色彩和畫面的組合具有非常的美感,表現的是思想的變化,和畫家執著的想法,在其中女人或女人扮演的角色可以起到主要的作用。

翁奮,1961年生於海南島,畢業於廣東和北京的美術學院,在海南生活和工作。他的系列《騎牆》作品作為2003年蓬皮杜中心舉辦的《中國怎麼樣?》展覽的宣傳畫,才真正使他在國際上得到揚名。在這個系列中,一個少女騎在一堵牆上,從遠處觀望一座新城市的誕生。在最近這幾年的所有中國城市裡,這是常見的情景。但是除了這個簡單的關於城市現代化的資訊,這些照片也有強烈的符號象徵的色情。因為這個少女的姿勢是騎在牆上,而新的摩天大樓極象男性生殖器的外表而很吸引她……

邢丹文(女),1967年生於西安(陝西省),在西安美術學院和北京中央美術學院學習,後到紐約(美國)視覺藝術學院學習,畢業時獲得一等獎。邢丹文展示的作品很特別,用準確和溫和的目光看待社會。邢丹文的一系列照片參加了2003年夏天在蓬皮杜中心的《中國怎麼樣?》的集體展覽。並且這個年輕的藝術家去年夏天在阿爾勒攝影節上獲得了最佳項目獎。在這張《與騾子的婚禮》的照片中,邢丹文創造了一個很幽默的場景,一頭騾子,戴著一頂花帽子,化了妝,好像要去參加婚禮,手臂上挽著穿著西裝的未婚夫。這是諷刺今天的婦女總是想要結婚,結婚使她們在社會上固定在女人的第二層身份上。也諷刺了所有這些結婚的排場,全中國隨處都是。花一筆可觀的錢,一對年輕人就可以拍到他們夢想的所有結婚照片,當然不包括這一張!

楊謙,1959年生於四川成都,畢業于重慶四川美術學院和佛羅里達州大學。在北京生活和工作。在他最新的系列《浴室》中,楊謙完成的是一系列油畫,非常微妙,表現了洗完一次熱水澡後浴室的情況。在滿是蒸汽的鏡子中,非常模糊地出現兩個纏繞的情人的身體,有時是一個裸體的女人。他具有令人震驚的對技術的控制,先是讓觀眾以為是在看一張照片。畫家留出鏡子的一小塊,好像用布擦了一下。為了讓人看到,除了蒸汽以外,一個女人完美的乳房。

楊少斌,1963年生於河北,畢業于河北理工大學。他曾經在派出所當了幾年的員警,最後成為職業畫家。他的油畫總是帶有血腥味道,底色用紅或黃,表現的人物只有輪廓,有時能看出是毛澤東。這些畫都充滿了極端的暴力,他的人物經常是在相互吞噬,沒有明確地標明這個社會的圖像是否發生在過去的年代,共產主義嚴酷的那些年——文化大革命時期,或者是在現在這個社會。它的特點是計畫體制的退出,出現了激烈的競爭。有一些畫,就像在這本書裡介紹的,楊少斌畫非常殘忍的性場面,好像是強姦或同性戀。他的手法非常中國化,利用大塊的模糊色彩,主要顏色總是紅色,而傳統技術是暈墨。楊少斌是最早關注暴力這個題材的中國當代藝術家之一。這也是全球關注的主題,即性中的暴力。

張小濤,1970年生於四川,在北京和成都生活。他非常喜歡用鮮豔的色彩,主要是綠色、淡紫色和黃色。在他的系列畫《放大的道具》中,張小濤表現的是避孕套漂浮在無名的液體中。四周是奇怪的魚,外表看起來很古典。避孕套很髒,染著血。張小濤間接地表達的是愛滋病在當前社會中的問題,以及在性方面新出現的寬容。“用模擬的物品闡釋詞語無法表達的意思,”張小濤認為,“人們在他們渺小的存在中,幸福但是表面的存在中,需要某種相互間的距離,想像的空間。少一點現實,多一點詩意和浪漫。讓我們拉開點距離,再拉開點距離……距離可以產生美。有了美就會有快樂,有了快樂,我們可以暫時忘記痛苦”……

鐘飆,1968年生於四川重慶,畢業於浙江(杭州)美術學院,在重慶生活和工作。他完美地掌握油畫技術,主要表現的是現代化的象徵標誌。他的畫都是精雕細刻的。好像照片或者明信片,具有連環畫的力量,總是把東方和西方的成分一同納入。麥當娜和一個中國女學生在一起。或者自由女神像的內部有著北京或成都的典型部分。鐘飆也表達代與代之間的衝突,因為他畫的是今天的年輕人。他還觸及當下矛盾的場景。一對年長的夫婦驚訝于他們的女兒或者孫女自由放任的樣子,呆在沙發上穿了很少的衣服。女人們經常出現在他畫面中,雖然是超現實和幽默的,但真實仍然是重點。著重強調的是新一代人的自由主義。

朱冰(女),1964年生於湖北,在北京和巴黎之間往來,既是畫家也是詩人。朱冰屬於“美女作家”這代人,她們敢於創造很情色的作品,對傳統的社會極有震撼力。在這個幾千年的傳統社會裡,中國婦女滿足于充當被動的角色。朱冰對自己的女人身份、對要求愛情與快樂的權利進行思考,她用一朵玫瑰的形象來象徵。她畫的這朵玫瑰好像鬱金香,開放的姿態更加暖昧……。在朱冰的世界裡,死亡和愛情同樣存在。這個藝術家被她的玫瑰一層層地剝去,讓她的夢想成真,讓想像同現實結合。這是她的《天堂玫瑰》中的一段:

克制憂傷,暈眩,恐懼和重力

放鬆脊骨,繃緊柔韌的身體用穩定的力量叉開雙腿頭向天邊探望

用身體舞動的整個邊界去捕捉空中飄散的眾神的

香氣,嫋嫋上升……

動盪而完美

不絕如縷的容光閃電般化人體內,如火焰在胸前跳躍

突放異彩的眼睛狂喜似的高高掃掠.那時

你將和我在一起

從達乎深淵的舞蹈複得自己

唯有我深知

最自由的身體蘊藏最寧靜的天堂

本城市首頁

本城市首頁