|

【家國主義勞工資料】(轉貼)

【家國主義勞工資料】(轉貼)

|

2005/12/24 16:32 瀏覽14,040 |回應39 |回應39 |推薦0 |推薦0 |

|

|

|

假日營業 麻州華商屢挨罰

本報記者趙燁波士頓報導

麻州從十七世紀存在至今的藍法(Colonial Blue Laws)禁止絕大部分商家在感恩節及聖誕節營業,雖然這項法律早已不合實際,但因法源未修,導致習慣假日營業的華人商家屢屢被罰。 藍法最早由一千六百年間的清教徒制定,嚴格的藍法限制人們的穿著、行動,主要意圖是以法律規定人們在星期日不准旅行、工作,將該日保留上教堂。在美國許多州廢止藍法的今日,麻州的藍法仍然存在和有效。 雖然麻州選民在一九九四年投票廢止部分藍法限制,讓零售業、大小商店可在星期日上午營業,夏天的假日如國殤節、獨立紀念日、勞工節等也不受限制,但根據現今麻州法規第一三六章的規定,任何雇員超過七人規模大於便利商店與加油站的零售商,仍不可在感恩節與聖誕節營業,但藥房不在此限。 在麻州擁有多家分店的八八華人超級市場位於多卻斯特(Dorchester)的分店,因在聖誕節當日營業,違反「藍法」,被波士頓警方要求停業一天。該超市昆士分店在今年感恩節也因違反藍法被勒令停業。 八八超級市場多卻斯特 South Bay 分店經理梁志華說,波士頓警局警員於聖誕節當天上午十一時卅分左右到該店,公布違反藍法規定的通知,勒令商店在中午前關閉。 梁志華表示,多卻斯特分店聖誕節營業的決定是由總公司統一安排。據悉,聖誕節當天該超市除昆士分店停業外,其他五家連鎖店全部營業,華埠的所有商店在當天也都照常營業。 梁志華表示,在美國十多年,第一次聽說這個幾百年前制定的藍法的規定,而且華人較少慶祝西方的聖誕節和感恩節,服務華人和亞裔的八八超市沒有在當天休業的習慣。至於昆士分店感恩節被令關閉一事,梁志華表示,原以為只是昆士市特別法律規定,因此總公司聖誕節只關閉昆士分店。 八八超市昆士分店的梁姓經理也表示,超市往年的節日中都照常營業,每年只在農曆春節停業一天。 波士頓警察局發言人伯樂(John Boyle)曾對波士頓先驅報(Boston Herald)表示,警方將會對八八超市發出違規營業的通知,並可能提出控告。波士頓警察局媒體聯絡室警官麥凱西(Michael McCarthy)則對本報表示,具體決定將由總檢察長辦公室做出,但是商店如果違反規定都將受處罰。

【2005/12/30 世界日報】

【家國主義 家主政治 中華家國】健保免費連線《梅峰》

本文於 2007/06/10 06:46 修改第 4 次

|

(轉貼)〈年金改革〉勞工保險費率逐年提高

(轉貼)〈年金改革〉勞工保險費率逐年提高

|

|

|

2017/01/21 23:33 推薦0 |

|

|

|

〈年金改革〉勞工保險費率逐年提高 台聯:勞工將會是輸家

鉅亨網 2017/01/21 21:05(2小時前)

行政院年金改革辦公室日前公布的《2017 年金改革方案(草案)》,其中勞工保險費率的法定上限,將逐年提高為 18%,台灣團結聯盟批評這根本是「溫水煮青蛙」的陷阱,勞工最終仍是輸家。

台聯說明,要真正解決年金破產危機、提高勞工退休後的退休金水準,最好的做法是訂定合理的普及式基礎年金,以稅收預算支應,如此才能達到財富重分配的效果,將資本家的財富移轉到勞工階級,同時政府需啟動以「富人稅」、「累進稅制」精神的稅制改革工程,如此才是解決台灣長期財富分配不均、基層勞工無法維持基本生活所需困境的根本辦法。

台聯黨表示,最新提出的年金改革草案中,將勞工保險提撥率提高為 18%,費率自 2018 年起,每年調升 0.5%。台聯認為,這種對勞工逐年提高的「溫水煮青蛙」政策,是讓勞工階級自生自滅的假改革方案。

台聯黨分析,雖然資方的配合款也會隨著提高,但是畢竟「羊毛出在羊身上」,只要資方不調薪或以各種方式轉嫁給勞工,比如降低底薪等方法,最終受害的還是勞工。而且在台灣就業市場長期低薪勞動的情況下,徒然提高勞工在職時的提撥率,也只是壓榨勞工日常生活原本就入不敷出的薪資。

批年金改革方案溫水煮青蛙 台聯籲訂定普及式基礎年金

▲對於國民黨日前在「施政沒半步,肥貓養一堆」記者會中,指責民進黨養肥貓一事,台灣團結聯盟22日批評,簡直是「大言不慚,令人啼笑皆非」。黨主席劉一德質疑,「肥貓一詞的來源,不就是國民黨在台灣的政商結構裡的代言詞嗎?」(資料照片/台灣團結聯盟提供) ▲對於國民黨日前在「施政沒半步,肥貓養一堆」記者會中,指責民進黨養肥貓一事,台灣團結聯盟22日批評,簡直是「大言不慚,令人啼笑皆非」。黨主席劉一德質疑,「肥貓一詞的來源,不就是國民黨在台灣的政商結構裡的代言詞嗎?」(資料照片/台灣團結聯盟提供)針對行政院公布「2017年金改革方案」,其中勞工保險費率的法定上限,將逐年提高為18%一事,台灣團結聯盟20日批評,此舉根本是「溫水煮青蛙」的陷阱,勞工最終仍是輸家。

台聯表示,自從年金改革工程啟動,執政者刻意將目前年金改革侷限在社會保險的財務討論,以破產為由哄騙勞工「多繳、少領、延後退休」。行政院為了增加基金的收入、減緩破產危機,在最新提出的年金改革草案中,將勞工保險提撥率提高為18%,費率自2018年起,每年調升0.5%。台聯認為,這種對勞工逐年提高的「溫水煮青蛙」政策,是讓勞工階級自生自滅的假改革方案。

台聯分析,雖然資方的配合款也會隨著提高,但是畢竟「羊毛出在羊身上」,只要資方不調薪或以各種方式轉嫁給勞工,比如降低底薪等方法,最終受害的還是勞工。而且在台灣就業市場長期低薪勞動的情況下,徒然提高勞工在職時的提撥率,也只是壓榨勞工日常生活原本就入不敷出的薪資。

台聯最後指出,要真正解決年金破產危機、提高勞工退休後的退休金水準,最好的做法是訂定合理的普及式基礎年金,以稅收預算支應,如此才能達到財富重分配的效果,將資本家的財富移轉到勞工階級,同時政府需啟動以「富人稅」、「累進稅制」精神的稅制改革工程,如此才是解決台灣長期財富分配不均、基層勞工無法維持基本生活所需困境的根本辦法。

年金改革勢在必行 勞團憂台灣未來成為下流老人國家

鉅亨網 2016/12/26 12:29(26天前)

年金改革即將進入實質討論階段,各界於年金改革分區會議上所提的意見,將於全國大會討論,所獲結論將提供作為年金法案修正的參考。年金法案經行政院及考試院完成法制作業程序後,將於明年 5 月以前送請立法院審議。

蔡英文總統也明確指出年金改革方向,將採取「多繳、少領、延後退」的主軸。這讓勞團認為無法解決根本的問題,認為該以「稅收制」來因應,建議在現今「職業年金」制度下,架設「基礎年金」政策,不分職業別,讓勞工達到退休條件,將有一定額度的年金來保障老年生活。

年金改革方向採取多繳、少領、延後退,並且將在全台,北、中、南、東進行分區座談,於明年元月 21、22 日召開年金改革全國大會。

年金改革辦公室指出,本次年金改革採取全面檢視我國各年金制度面臨的困境,包括保障水準差距、所得替代率偏高、平均投保薪資採計期間太短、費率偏低或提撥不足、請領年齡太早、財務收支嚴重失衡、基金投資報酬不如預期、制度間轉銜受限、以及特殊例外的規定,例如軍公教人員 18% 優惠存款、黨職併公職、政務官年資併計事務人員年資、公營行庫 13% 優惠存款等。

此次年金改革的內容包括:讓 18% 優惠存款利息儘速走入歷史、調降所得替代率、延長平均投保薪資採計期間、延後請領年齡、調高投保或提撥費率、改善基金投資報酬率、引進跨職域年資可攜帶,以及針對特殊對象例外優惠的改革等。而不論是優惠存款利息、所得替代率、請領年齡、費率調整等,都會採逐步或逐年漸進方式進行,以利相關利害關係人有調整適應期間。

而對於 18% 優惠利息、黨職併公職等的改革,也都會考量「老年基本生活保障」的設定,以免影響相對經濟弱勢者的老年經濟安全。這是任何良善的制度改革都必須兼顧的人性考量。

年金改革辦公室表示,希望各相關利害關係人不必恐慌,也希望國人能全力支持階段性、合理性的年金制度改革,共同打造一個永續發展的健全年金制度。

對此桃園市產業總工會表示,年金改革的問題是在於人口結構、薪資過低、保障不足。桃園市產業總工會理事長莊福凱說,全台仍有 70 幾萬名勞工,領的是基本工資的薪水,400 多萬名勞工領的是 3 萬元左右的薪水。

但老年退休生活,根據政府的統計數據,至少需要每個月 3.1 萬元,其中基本開銷就要 2 萬元,長照更要 1.5 萬元,根本無法給予勞工退休生活有足夠的保障,但月領 3 萬多元薪水的勞工,退休後,卻只能領到 1.8 萬元,也因此台版「下流老人」,恐怕就是台灣邁向高齡社會的悲歌。

桃園市產業總工會成員郭冠均進一步說明,對於政府擬提高勞保級距,將保費負擔比從 7(雇主):2(勞工):1(政府),調整為 5(雇主):5(勞工),以及勞工保險費率從原本的 10% 調高到 18.5% 近 2 倍,無疑是增加了勞工負擔。

郭冠均認為,老年退休保障,不該是由人民自己解決,建議應以現今「職業年金」制度下,架設「基礎年金」政策,不分職業別,達到退休條件就有一定額度年金保障,並且設立「基礎年金」、「職業年金」總額水平,達到以人民需求作為年金改革的出發點。

林萬億:年金改革讓18%儘速走入歷史

中央社 2016/12/23 11:46(29天前)

(中央社記者唐佩君台北23日電)國家年金改革委員會副召集人兼執行長林萬億今天說,政府將召開年金改革國是會議,包括18%優惠存款利息儘速走入歷史及黨職併公職等改革,都會考量基本生活保障,民眾不必恐慌。

林萬億上午在行政院召開記者會,說明總統府國家年金改革委員會即將於12月31日、民國106年1月7日、8日、14日,分別在全國北中南東召開4場分區座談會議;接著1月21至22日舉辦全國大會。

他指出,由於年金制度實在非常複雜分歧,因此採納多位年金改革委員的建議,採取分短中長期的改革進程,先對各年金制度內涵進行原則一致的調整,待改革之後新制度穩健上路後,再進行制度整合的研議。

據此,這次年金改革的內容包括讓18%優惠存款利息儘速走入歷史、調降所得替代率、延長平均投保薪資採計期間、延後請領年齡、調高投保或提撥費率、改善基金投資報酬率、引進跨職域年資可攜帶,以及針對特殊對象例外優惠的改革等。

他說,不論是優惠存款利息、所得替代率、請領年齡、費率調整等,都會採逐步或逐年漸進方式進行,以利相關利害關係人有調整適應期間。

而對於18%優惠利息、黨職併公職等的改革,也都會考量「老年基本生活保障」的設定,以免影響相對經濟弱勢者的老年經濟安全。這是任何良善的制度改革都必須兼顧的人性考量。

因此,希望各相關利害關係人不必恐慌,也希望國人能全力支持階段性、合理性的年金制度改革,共同打造一個永續發展的健全年金制度。

他表示,國是會議分區座談及全國大會邀請的參與人員包括專家學者、各利害關係人職業別團體包括退休與現職(含警消)公務人員代表、退休與現職(含私校)教育人員代表、勞工代表、雇主代表、農民代表、漁民代表、公民團體代表、婦女代表、青年代表、政黨代表、政府機關代表與總統府國家年金改革委員會委員等人員。

回顧與前瞻》年金改革 英全執政成敗指標

年金改革國是會議元月召開,為了落實「最會溝通的政府」,行政院自去年12月31日起,啟動4場分區座談,並將於元月21、22日召開國是會議,這場眾所矚目的年金改革國是會議,是否能如願取得全國共識,並順利於520完成立法,將成英全執政成敗重要指標之一。

蔡總統今年520上任以來,即以轉型正義做為執政最重要的政策指標,而推動年金改革是她上任後的第一項改革重點,不但將扁政府時期負責年金改革政策的台大教授林萬億拉進林全內閣行政團隊,也在總統府設「國家年金改革委員會」,以彰顯新政府的重視與改革決心。

「國家年金改革委員會」遴選出38名委員,成員含概軍、公、教、勞、農,以及相關學者、團體代表,並由副總統陳建仁擔任召集人,會議透過網路直播讓全國關心年金議題的民眾都能參與,希望能在1年內提出可行方案,以解決即將瀕臨破產的各項退休撫卹基金的困境。

不過從去年6月23日召開第一次委員會議起,20次的年金改革會議過程,除了對軍人年金制度達成另外規畫的共識,各領域代表在會中仍是砲聲隆隆,甚至引發九三軍公教走上街頭,以及教育團體退出年金改革會議的情事。

另外,新政府希望資訊公開的網路直播效益,不但沒有讓改革獲得更多共識,反而造成多數軍公教人員更大的恐慌;抹黑、汙名化情事更在網路上不斷流傳,製造更多的對立,讓年金改革之路一度蒙上陰影。

所幸,20場年金改革會議終於在風風雨雨中如期完成,隨著年金改革會議的結束,蔡政府宣布將在農曆年前召開年金改革國是會議,並將先舉辦4場年金改革座談會,同時希望在明年3、4月間,由行政考試兩院將年金改革的相關法案送立法院審查,希望趕在520前完成立法,讓改革步伐在明年夏天成為進行式。

依行政院的規畫,即將舉辦的4場公聽會,包括今年12月31日(北部)、明年1月7日(中部)、8日(南部)、14日(東部),31日的公聽會上,並將公布政府規畫的年金改革備案版本,希望透過分區座談,廣泛收集各地區關心年金改革的人士對年金改革的意見。

國家年金改革委員會執行長林萬億表示,本次年金改革不同於以往各年金制度分別各自改革的模式,而是全面檢視我國各年金制度面對的困境,但因因考量軍人職業特性,此次國是會議討論議題不納入軍人年金制度。

林萬億指出,年金改革主要是要回應人民對於年金制度的焦慮與期待,首先是不同年金制度保障不一造成的社會不公平,以及潛藏的社會分裂。其次是中壯年世代擔心年金制度破產領不到,年輕世代則擔心年金未來債務必需由他們承擔的沉重壓力。第三是期待國家能建立一套可長可久,與世界接軌的健全年金制度,讓國民老年的經濟安全得以獲得保障。

因此,他說,這次年金改革的內容就包括,讓18%優惠存款利息儘速走入歷史、調降所得替代率、延長平均投保薪資採計期間、延後請領年齡、調高投保或提撥費率、改善基金投資報酬率、引進跨職域年資可攜帶,以及針對特殊對象例外優惠的改革等。

不過他也表示,根據歷次委員會各方的意見,有些議題各方意見差距大,像費率分攤比部分,勞資雙方幾乎不同調,這部分會延後處理。但有共識高者,像優先調降18%存款利率、調降所得替代率、延後請領年齡、延長平均薪資採計期間等,應該今年就可以實施。

蔡總統對年金改革期待甚高,因為在整體社會資源有限下,年金改革真的有其迫切性,先前的20場會議的目的,就是要讓每一世代的人,不必擔心退休後的生活無著落。

總統說,在年金改革方案通過後,最起碼公教勞的退休基金,不會在未來30年面臨破產,而為了讓退休金能永續支付,將來每隔10年就要重新檢討一次。

蔡政府將年金改革視為執政首要重點,如今年金改革列車已駛進「中站」,這項改革方案能否成功,勢將成為牽動蔡政府未來3年執政、甚至是連任之路,能否再度擄獲民心的重要關鍵。

年金改革難一步到位 還有下一階段

中央社 2017/01/19 17:07(2天前)

(中央社記者呂欣憓台北19日電)政府今公布年金改革草案內容,國家年金改革委員會執行長林萬億表示,所有年金制度要改革一步到位很難,現在是第一階段的改革,未來5年甚至10年,還會有下一階段的改革。

而此次年金國是會議先不處理軍人年金,林萬億說,考量到軍人服役特性,會把軍人年金制度延後到農曆過年單獨處理。

身兼國家年金改革委員會召集人的副總統陳建仁和身兼年金改革委員會執行長的行政院政務委員林萬億,今天下午在總統府舉行記者會,說明政府的年金改革目標和9大內容要點。

年金改革國是會議將在22日登場,林萬億表示,這次年金改革包含13種制度,有人提出為什麼沒有農民、國民年金?或甚至有人認為為何沒有設計一套大國民年金保險或基礎年金?

林萬億說,由於制度複雜,所有年金改革很難一步到位,因此要分為兩階段,現階段先處理完一部分,接著有中長期規劃,如5年、10年,在過去4個分區會議和即將到來的國是會議中,還是開放大家提出更多建議,轉換為下階段改革重要參考。

|

(轉貼)瑞典減工時好幸福 台灣人真命苦

(轉貼)瑞典減工時好幸福 台灣人真命苦

|

|

|

2014/06/03 20:41 推薦0 |

|

|

|

瑞典減工時好幸福 台灣人真命苦  |

|

|

【聯合晚報╱編譯范振光/綜合報導】

|

2014.06.03 03:49 pm

|

|

| |

|

|

圖/聯合晚報提供

|

瑞典第二大城哥德堡(Gothenburg)7月1日起試辦公務員每天工作六小時制,為期一年,如果成效良好,將全面實施;哥德堡市議會表示,縮短工時可提高效率、減少病假;當地老人照護員下月將分組測試工時縮短的效應,實驗組每天工作六小時,控制組照舊,兩組都領全薪。

哥德堡豐田汽車服務中心的技師每周工時只有30小時,但領40小時的薪水;該中心技師維克史壯說:「我覺得工時從八小時減到六小時差別很大。做八小時的時期,最後一小時可能效率低落;做六小時的話,上班就努力工作,然後回家。」

法新社報導,豐田服務中心2002年起實施每天工作六小時制度;另一名技師尼爾森的月薪2萬9700克朗 (約台幣12萬元),遠高於瑞典全國平均值2萬5100克朗(約台幣10萬元)。

超羨慕!悠閒慢跑吃早餐 中午才上班

尼爾森的生活羨煞其他上班族,他每天雖然早起,但不像其他人趕著上班,而是慢跑後悠閒吃早餐,中午才上班,下午6時打卡下班。尼爾森說:「朋友們對我恨得牙癢癢的。大部分朋友覺得,既然我工作六小時,不應該領八小時薪水。」

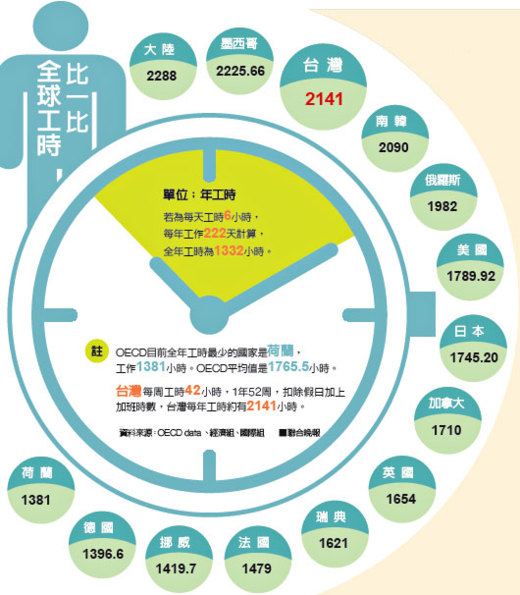

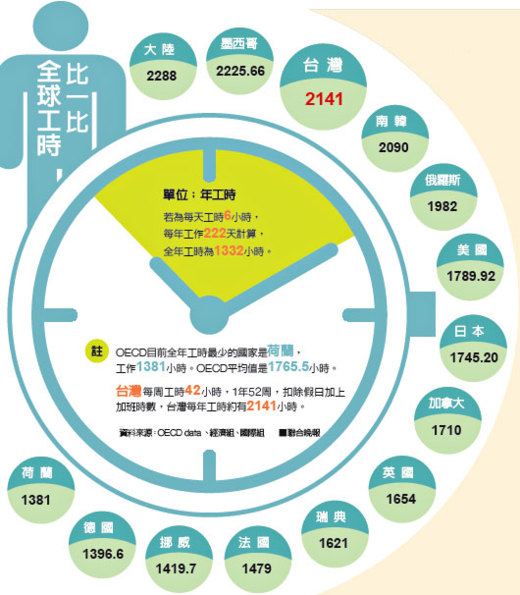

如果瑞典人每天工時縮短到六小時,以每年工作222天計算,全年工時只有1332小時,將成為經濟合作暨發展組織 (OECD)成員中最少的國家;扣除周休二日,一年有260個工作天,但再扣國定假日、特休,瑞典人工作天剩222天。

OECD目前全年工時平均值是1765.5小時,最少的國家是荷蘭的1381小時;台灣勞工目前每周法定工時為42小時,全年2141小時,明年全面周休二日後,可縮到每周40小時。

節奏加快傷身?瑞典1990曾試辦但喊卡

先前的研究指出,工時和效率成反比 (美國人工時長但效率高,算是特例);不過,真實世界的情況沒有這麼單純。瑞典北部城市基魯納 (Kiruna)曾於1990年試辦六小時工時制,約有250名公務員參與;這項試驗在2005年終止,因為工作節奏加快對健康造成負面影響。

【2014/06/03 聯合晚報】

|

|

|

【聯合晚報╱記者陳素玲/台北報導】

|

2014.06.03 03:49 pm

|

|

| |

|

|

根據勞動部公布的前年國際工時比較資料,在30個國家中,我國勞工全年工時達2141小時,排名第3。

報系資料照 |

瑞典打算將每日工時由8小時變6小時(全年1332小時),看在台灣人眼裡,應該只有「台灣勞工真命苦」的感受。根據勞動部公布的前年國際工時比較資料,在30個國家中,我國勞工全年工時達2141小時,排名第3,僅比新加坡(2402小時)、墨西哥(2226 小時)低。我國勞工一年較韓國多工作51小時,較日本勞工更是多了396小時之多。

儘管勞動部正力推法定工時由雙周84小時,縮短為每周40小時 (即周休二日),但即使法定工時縮短,以台灣雇主愛加班情況,台灣勞工恐怕仍難脫離血汗勞工之實。

我國勞基法規定,每日正常工時8小時,加延長工時不得超過12小時,1個月延長之工時不得超過46小時。根據勞動部統計,前年台灣勞工平均月工時為178.4小時,只較21年1991年之196.7小時減少18.3小時。近年各國工時多大幅縮短,過去5年韓國全年工時少216小時、日本少40小時,台灣工時卻「減不下來」,僅少25小時。

根據調查,前年平均月工時較長之前3名行業,依序為「其他服務業」 (如美容美髮、汽車美容、洗衣等)196.2 小時、「支援服務業」 (人力仲介、保全、清潔人員)191.9 小時及「製造業」184.1小時。恰好也是勞動部調查顯示的薪水較低行業。

【2014/06/03 聯合晚報】

|

|

|

【聯合晚報╱首爾電】

|

2014.06.03 03:49 pm

|

|

| |

一項調查結果顯示,南韓民眾即便退休後,也要多幹11年活兒,工作到70歲才能維持生活,直到71歲才能真正退休下來。

南韓「朝鮮日報」今天在頭版報導,這是因為福利體系不健全、為養兒育女和贍養父母而未做足養老準備等,導致「不能休息的退休者」越來越多。

經濟合作暨發展組織(OECD)昨天表示,2012年南韓男性實際退休年齡是71.1歲,僅次於墨西哥(72.3歲),在OECD成員國中排名第2,女性實際退休年齡為69.8歲,僅次於智利(70.4歲),也在全球名列第2。

【2014/06/03 聯合晚報】

|

|

|

【聯合晚報╱記者游婉琪/台北報導】

|

2014.06.03 03:49 pm

|

|

| |

瑞典第二大城哥德堡擬從今年夏季開始,試辦公務員工時從每天八小時減到六小時,假如成效良好,未來不排除擴大到全國。台灣大學國家發展研究所副教授辛炳隆認為,工時和工作效率間並沒有必然的因果關係,如果要提升工作效率,光靠縮減工時是沒有用的。若工時縮短後,卻把時間拿去夜唱一整晚,隔天工作效率反而會下降。

他表示,歐洲國家大多採取時薪制,即使是按月發放的薪水,也是從時薪推算到周薪、再從周薪推算到月薪,法定工時縮短後,薪水勢必減少。過去就曾發生弱勢勞工為了爭取更多薪水,下班後再另外兼一份差,實際工時不減反增,效率自然不會有所提升。至於台灣,目前多半採取月薪制,短時間內社會恐怕難以接受法定工時縮減到六小時。

辛炳隆表示,支持工時縮短能使勞工工作效率提升的基礎,主要是考量勞工長期工作,注意力容易下降。如果維持同樣的工作量,工時縮短確實會讓勞工在時間壓力下,迅速的把工作完成,然而讓勞工長期處於高壓環境底下,長期不是一個好現象。要提高勞工效率,企業可採取其他管理配套措施,如檢討現行的工作流程,是否有可以簡化之處。

【2014/06/03 聯合晚報】

|

|

|

【聯合晚報╱編譯范振光/綜合報導】

|

2014.06.03 03:49 pm

|

|

| |

覺得上班提不起勁、功勞或苦勞沒人感謝、最重要的工作內容因雜事太多很難完成、下班後覺得好像被榨乾?有這種感覺的人多得是。

哈佛大學醫學院助理臨床教授、心理醫師皮雷隨機選了72名高階企業主管進行調查,發現幾乎每個人都有心力交疲現象,而且每個人在工作上至少有一個焦頭爛額的原因。

蓋洛普2013年的調查指出,美國只有三成上班族自認工作時投入。全球142國大調查更發現,覺得自己投入工作的人只有13%。

顧問公司The Energy Project去年和「哈佛商業評論」合作,調查影響上班族投入和生產力的因素。他們調查各類型公司總共1萬2000多名員工;The Energy Project另外調查兩家客戶,一家是有6000員工的製造業,一家是2500人的金融服務業,三個研究族群的結果相似。

員工的四大需求如果獲得滿足,最覺得滿意、生產力最高。四大需求是: 生理上,有機會在職場充電;情緒上,覺得受重視、貢獻獲得肯定;心理上,有機會全神貫注在最重要的工作,能自己決定何時、何處完成工作;精神上,有機會做更多自己最擅長、最喜歡的工作,覺得自己和更重要的目標息息相關。

員工是否投入工作,攸關企業表現。蓋洛普2012年分析263個研究,發現員工投入程度最高的四分之一企業比起員工投入程度最低的四分之一企業,獲利能力高22%、客戶滿意度高10%、內部竊案少28%、工安事故減少48%。

【2014/06/03 聯合晚報】

|

|

(轉貼)派遣勞工須與一般員工同工同酬

(轉貼)派遣勞工須與一般員工同工同酬

|

|

|

2014/02/07 12:31 推薦0 |

|

|

|

派遣勞工須與一般員工同工同酬  |

|

|

【聯合報╱記者許俊偉/台北報導】

|

2014.02.07 07:02 am

|

|

| |

|

|

圖/聯合報提供 |

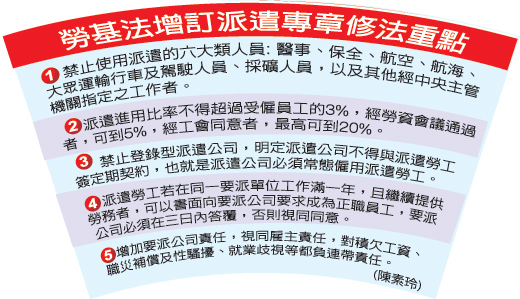

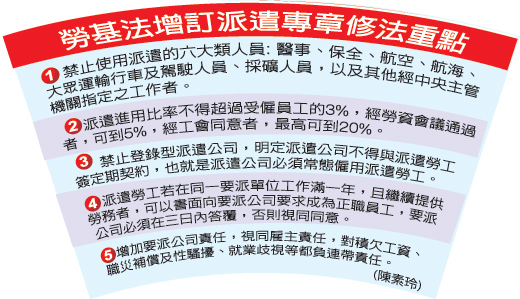

勞委會昨通過「派遣勞工保護法」草案,除明確定義派遣公司、要派公司(用人單位)和派遣勞工間的三方關係,也負面表列禁用派遣的七種職類,其他職類使用上限則不得逾占雇用總人數的百分之三,派遣工和一般員工還須「同工同酬」,派遣工若在同個要派單位工作超過一年,有權要求轉為正式員工,但未訂罰則。

草案未來三讀通過後,公私部門均適用。

勞委會主委潘世偉說,派遣本身不是問題,是企業濫用出了問題,盼透過專法規範和保障派遣工,讓企業不再以成本為用人考量,重新省思人力運用方式。草案預計下周送行政院審議。

因應國內重大勞動關係變革,草案明定未來該法經立院三讀、總統公布後,緩衝一年實施;其中使用上限百分之三的規定,須給企業人力調整的時間,公布後三年再實施。

根據行政院主計總處二○一一年的工商普查,私部門派遣工人數為十三萬一千多人,占受雇勞工總數約僅百分之一點六四,但潘世偉坦言,實況絕不只此,恐有不少「黑數」。根據勞委會民調,有百分之五點四的受訪民眾當過派遣工。

行政院人事行政總處說,根據去年第三季的最新統計,行政院所屬單位的公部門派遣人數為一萬一千三百廿六人。

勞委會勞資關係處長王厚偉說,考量公共利益和人民生命安全,七類職業禁用派遣,包括醫事、保全、航空、漁船以外的船員(如遊艇、動力小船駕駛)、大眾運輸行車及駕駛、採礦不得使用派遣工外,未來中央主管機關也可再公告禁用職類,違者可罰要派和派遣公司二到卅萬元;若要派公司使用派遣工人數逾上限,可罰九到四十五萬元。

勞委會表示,未來保全公司不能直接從人力銀行找派遣人力來當保全,必須自己聘員工、訓練成為保全員,再派到各公司、大樓服務。

另外,派遣工薪資必須與要派單位員工同工同酬,除非有績效、工作經驗等其他理由,派遣公司若違反規定可罰卅到一百五十萬元。

王厚偉說,未來派遣公司將採登記制納管,並禁用十六歲以下的派遣工,派遣公司也不得與派遣工簽不定期契約,且禁止要派公司指定特定派遣工,以防「假派遣、真雇傭」。他說,派遣工若在同個要派單位工作超過一年,也可提出轉為正式員工的要求,雇主若不同意轉正式,沒有罰則。

其他重點,要派和派遣公司共負性騷擾防治、性別、就業歧視、工時、休假、育嬰留職停薪等雇主責任;要是派遣工拿不到薪水,要派公司須負工資給付的補充責任。

【2014/02/07 聯合報】 @ http://udn.com/

|

政院派遣工人數 已逾3%上限  |

|

|

【聯合報╱記者許俊偉/台北報導】

|

2014.02.07 02:51 am

|

|

| |

|

|

勞委會昨天通過「派遣勞工保護法」草案,未來派遣工將與正職一樣享有相同待遇,清楚界定派遣工的權利義務。

記者許正宏/攝影 |

公部門是派遣工使用大戶,政府帶頭使用派遣工引發不少爭議,未來公部門派遣工人數也須符合新法中百分之三的上限規定,採總量管制,行政院約可使用一萬一千兩百一十八人,但目前行政院所屬單位的派遣工人數已經超標。

根據派遣法草案規定,派遣工人數不得超過總雇用人數的百分之三,但總統府、國安會、五院和直轄市、縣市政府可採總量管制;也就是說,整個行政院所屬單位派遣工人數加起來不超過上限即可,不個別看單一部會。

由於雇用總人數包括任用、進用和雇用人員,以行政院目前約有卅七萬三千九百四十人,以百分之三的上限計算,最多將可雇用一萬一千兩百一十八人。

根據人事行政總處統計,去年第三季最新的行政院所屬單位派遣人數為一萬零三百六十五人,農委會和經濟部都超過兩千人,看似尚未超過百分之三的人數上限。

不過,勞委會實際人數應為九九三人,但因只提報卅二人(自認多數是承攬關係),未來全數納報進來後,行政院所屬單位實際總人數其實是一萬一千三百廿六人,派遣工比率將達百分之三點零三,已超過上限。

另外,因公部門濫用派遣工的問題一直被外界詬病,行政院日前已規定派遣工的實際使用人數,不得超過二○一○年的使用人數,也就是一萬五千五百一十四人,此人數上限也已超過百分之三的上限。

行政院人事行政總處說,不清楚未來派遣法的派遣工比率計算方式,會再向勞委會進一步了解,且近年行政院所屬單位的派遣工人數已逐年下降,未來會加強控管符合派遣法令規定。

|

|

|

【聯合報╱記者陳景淵/台北報導】

|

2014.02.07 02:51 am

|

|

| |

派遣專法草案出爐,工商團體反彈聲四起,工業總會秘書長蔡練生昨天說,企業人事成本將因此增加,並失去用人的彈性,「勞委會腦筋不知怎麼想的?」這類法案只會讓國內投資環境更糟。

全國中小企業總會表示,各個企業都會依據淡季、旺季,彈性使用短期派遣工,如果派遣工與正職員工同工同酬,用人成本勢必增加,企業可能減少派遣工,屆時正職人員就必須大量加班,如此一來,將衍生出更多勞資問題。

全國商業總會表示,使用派遣勞工最多的就是公務機關,民間企業反而不多;一些失業者以短期派遣工作謀生,如果草案規定派遣人數不能超過總員工數的百分之三,派遣工恐怕更難找到工作。

蔡練生呼籲,勞委會修法應該兼顧經濟發展,政府不能一邊加重企業負擔,一邊要企業加薪,現實上怎麼可行?

工總也說,勞委會以臨時委員會處理本案,先前未跟工商業界充分討論,實在太過草率,六大工商團體將聯合表達「反對」立場。

【2014/02/07 聯合報】 @ http://udn.com/

|

|

|

【聯合報╱記者許俊偉/台北報導】

|

2014.02.07 02:51 am

|

|

| |

爭議多時的派遣法草案出爐,勞團和學者仍有「異」見。勞團認為,要徹底解決派遣工勞動權益問題,應全面禁止派遣;有學者認為訂定百分之三的使用上限,會讓企業在有急單需求時,少了人力彈性運用的機會。

台大國家發展所副教授辛炳隆說,派遣工的量不是問題,重點應在質,政府未來只要依派遣法草案落實勞動檢查,派遣工人數自然就會下降;但訂定使用人數上限比率,可能會讓有些仰賴海外訂單的產業,遇到急單的短期人力需求時,會出現人力彈性運用困難。

勞委會委員之一的成大勞工研究所教授成之約則說,「同工同酬」規定只要求派遣公司,但派遣公司怎麼可能去要求要派公司提供同工同酬?草案應同時要求要派公司必須提供同工同酬。

台灣勞工陣線協會秘書長孫友聯說,僅以負面表列禁止使用派遣的職類,是大開方便大門,應以正面表列誰能用;雖然有百分之三的上限,但勞團不信任政府的執法能力。

全國自主勞工聯盟秘書長朱維立說,應全面禁止使用派遣工;孫友聯則認為,至少公部門應全面禁用派遣,或訂定停用的落日時程。

勞委會主委潘世偉說,企業確實有人力彈性運用的需求,不可能全面禁止使用派遣工,但台灣有企業濫用派遣工的問題。他說,勞委會會持續與各界溝通。

勞委會去年委外民調,結果有五成四的受訪民眾認為應該立法限制企業使用派遣勞工,近六成九認為派遣工應與一般員工同工同酬。

此外,有百分之五點四的受訪者當過派遣工;四成七認同派遣工有必要存在,但應立法保障派遣工的權益,另有兩成八贊成維持現狀(不須特別立法),一成五認為應全面禁止使用派遣工。

【2014/02/07 聯合報】  @ http://udn.com/ @ http://udn.com/

|

商總開轟 無法保障勞工  |

|

|

【經濟日報╱記者龍益雲、蕭君暉/台北報導】

|

2014.02.07 02:51 am

|

|

| |

全國商總理事長賴正鎰昨(6)日砲轟「派遣勞工保護法」草案限制企業派遣人力的運用上限,不得超過僱用總人數3%的作法並不適當,無法達到保障勞工就業的目的。

僱用不少派遣人力的印刷電路板(PCB)產業也對此反彈,台灣電路板協會表示,先前PCB業者參與政府勞力諮詢相關會議,已提出對派遣人力上限3%的方向不能接受的態度,一旦相關法案通過,對近年景氣尚未明顯復甦的PCB業廠商營運相對不利。

|

|

派遣勞工工作滿一年 有權轉正式  |

|

|

【經濟日報╱記者江睿智/台北報導】

|

2014.02.07 02:51 am

|

|

| |

依據勞委會新通過的「派遣勞工保護法」草案,派遣勞工在要派公司工作,工作滿一年後,將有權要求與公司簽正式勞動契約。

勞委會勞資關係處代理處長王厚偉表示,德國、日本及韓國皆有派遣工勞動條件平等待遇規範,派遣勞工的工資不得低於要派公司僱用從事相同工作性質、內容及職務勞工的工資。

王厚偉說,未來派遣公司將採登記制納管,並禁用16歲以下的派遣工,且禁止要派公司指定特定派遣工,以防「假派遣、真僱用」。

新法亦明訂,派遣工在要派公司工作滿一年,將有權利要求與公司訂正式勞動契約,公司在收到通知後十天內未有反對意思,勞動契約則成立。王厚偉表示,實務上資方會以面試、考試等手段來回應,但至少新法賦予派遣工這項權利,且也有不少公司是透過派遣來試用。

「派遣勞工保護法」亦特別加重對要派公司的責任。王厚偉表示,派遣勞工在要派公司工作,因此公司對派遣勞工休假、性騷擾、哺乳、職場平等、職業災害等,派遣公司與要派公司負有共同責任。

甚至派遣公司積欠薪資,派用公司亦負有支付責任。

|

|

圖/聯合報提供 |

【2014/02/07 經濟日報】 @ http://udn.com/

|

|

【2014/02/07 經濟日報】 @ http://udn.com‧

|

你要三倍假期 還是谷歌三倍薪水?

2014/03/21 02:47

最近Google在台灣大舉徵才引起矚目,搞得鴻海董事長郭台銘發下豪語,只要拿到Google的錄取通知而到鴻海報到的人,願意給比Google還多三倍的薪水。只是筆者在想,只是薪水就夠了嗎?郭董以為每個人都只會因為薪水而跳槽嗎?

台灣長期以來大多數的國人拿到低薪的事實,許多民眾在媒體的報導下也有所認知。除了薪水低以外,即使拿高薪者,往往也必須要過著每天高工時的生活;鴻海過去的「血尿傳奇」更是常常是被人調侃的例子。有些人縱使拿了高薪,卻無法享有好的生活品質,生活上不斷地加班再加班,賺來的薪水到底是給老婆花?還是拿來當以後躺在醫院的醫藥費,誰也說不準。但是沒有品質,缺乏良好互動的家庭生活,換來的是公司老闆賺大錢或是更高的股價,真的是我們所要的嗎?

因為地方首長反映,加上中央也認為有必要增加人民的「小確幸」,這幾天行政院核定了明年的國定假期並從原本的109天變成115天。對於許多國人來說,能夠讓假期增加又不用補假自然是相當開心。不過,也可以理解為什麼會有企業主哇哇叫;畢竟員工少了工作天數,但仍然要算薪水,對僱主來說等於是又多了幾天「公司沒有收入、產出,卻仍要支出的負擔」。

但是像郭台銘這類企業主有沒有想過,為什麼有人就是嚮往著去Google?寧願少些薪水也不願意花更多時間在公司裡付出。畢竟有些東西,並不是用錢就可以買得到;如果在一家公司工作,失去了家庭生活、失去了陪伴孩子成長的時光、回到家老婆已經就寢,早上起來的時候大家忙著家事、忙著帶孩子上學,沒有多少溝通的時間,甚至讓老婆跟守寡沒兩樣。就算是三倍的薪水,優秀的人才還是會有所取捨,可能還寧願有多點自己的時間與假期。

大多數僱主會希望員工多花點時間在公司,為公司效力,增加產能;公司賺得多,也願意讓員工能夠享受這份福利。但如果大環境的氛圍,讓大家寧願多些自主享受的時間,公司領導高層是否該檢討,有些事情,真的是錢再多也買不到,有些職位,也不是一直坐在辦公室或會議場合,就會有產出或優秀的作品。甚至在數位化、自動化的時代,公司需求的員工可能也與以前不同了,有時候能為公司增加產值的人才,說不定其實可以用新的方式去安排工作形態。

與其哀怨優秀人才寧願去Google而不來鴻海,也許讓外界少些「去鴻海賣新鮮的肝」這種印象。不只強調三倍薪水,也讓員工有充足假期,甚至「強迫休假,公司薪水照付」。條件夠好,若能讓人在薪水與假期、工作與家庭間取得良好平衡,使好的人才願意主動投靠,甚至媒體曝光大幅報導,這對鴻海這類大企業來說,絕對是正面的宣傳。

本文於 2014/03/27 02:02 修改第 1 次

|

(轉貼)派遣工 將擺脫臨時工命運

(轉貼)派遣工 將擺脫臨時工命運

|

|

|

2010/07/13 06:03 推薦0 |

|

|

|

經濟正義 需要政策共鳴

經濟正義 需要政策共鳴

【聯合報╱王武郎/勞動人權協會總幹事(高雄市)】

2011.07.22 03:04 am

基本工資,繼去年調整後,昨日基本工資審議委員會開會決定,再調高百分之五點零三,生效後的基本工資增加至一八七八○元,時薪將為一○三元。

雖然勞、資團體對此一結果,都有不滿意的聲音,然而這已是馬英九總統任內的第二次調高。如果與陳水扁前總統八年執政相較,僅在結束前一次性進行調整相較,勞工對這次調整案,應會持較積極的評價。畢竟建立基本工資調整的制度性運作,要比多年一次的喊價來得重要與實在。

這次的基本工資調整,受到媒體輿論關心,主要應與明年總統大選前的角力,及調整後時薪破百元的意義有關。

儘管執政黨或勞委會,也會把此案視為是執政成績。惟部分勞團則把此次調整,形容為馬英九的政治期末考,必然會影響明年總統大選的支持與否,這種政治化的作法,是因襲過去綠營社運圈的選舉表演文化,是一種政治貧困的表現。

這也使得工運界嘗試,以社會救助法為參考的勞團版調整方案,失去與社會進行真正對話的空間;也無法從時薪百元的意義上,通盤把握目前勞動力市場彈性化後,逐漸增加的新貧勞工及生活難民,更無法從製造工作貧窮的經濟結構面,提出具批判性的政策討論。

從勞工團體的意見中,馬英九政府應會發現,在高經濟成長下,調整基本工資,改善底層勞工的生活,是必須要做的;但是對於勞工渴求的經濟與生活正義而言,這些是不夠的。

調整基本工資,雖讓基層勞工,多少分享到經濟成長的果實;但勞工們卻注意到,自己實質工資的停滯不前、社會的貧富差距擴大化,及生活質量下降等問題。

不少勞工看到的是,大企業轉包下的小企業及其員工,在利潤、工資和勞動條件都呈下降趨勢,超時工作、無償加班時有所聞;但大企業和少數財團的年收益,卻不斷出現驚人成長數字,和鉅額的企業未分配盈餘,均為少數資產家壟斷。

相形之下,對一般勞工、城鄉間零細中小企業主而言,不免有落後和被拋棄之感,如此需要政府給予相關政策與施政的支持,才能從當前結構性困局中尋得轉機;對勞工來說,至少應該要有安心生活的權利。

這次的基本工資調整案,還有一些啟發。政治人物在決定政策時,除了要把政策背後的支持論述,能夠向大眾做理性的說明與溝通外,更要注意,如何從市井小民的生活需要,與情緒感受中,獲得一致性的共鳴。

如果,調高基本工資,是馬英九總統要推行經濟正義的一環,則下一步應該是,如何與選民達成政策努力的共識。

勞工除了勞動者身分外,也是一個社會人、主權者。在專注於勞工議題外,對於馬英九上台後,推動改善兩岸關係穩定發展,促進經濟持續成長,提供對整體社會發展有利的環境,這是不能忽視,也不應吝於肯定的。唯有如此,當前的勞工運動,才能擺脫「唯經濟論」偏向,取得正常的發展契機。

【2011/07/22 聯合報】

全文網址: 經濟正義 需要政策共鳴 | 民意論壇 | 意見評論 | 聯合新聞網 http://udn.com/NEWS/OPINION/X1/6478543.shtml#ixzz1SmKA60dj

Power By udn.com

中時雜誌

台灣的新貧危機

2011.04.25 【文 編輯部 文‧陳歆怡 圖‧莊坤儒】

The New Poor:The More You Work, The Less You Get

在台灣,有一大群不分藍領或白領的工作者,他們身強體壯,早出晚歸,然而一天工作所得卻僅能勉強維持基本生活所需,一不小心可能就往社會更底層墜落。他們被稱為「新貧」階級,或是帶有自嘲意味的「窮忙族」。

In Taiwan there is a certain group of working people, both white- and blue-collar, who are healthy, reasonably well educated, and hard working, yet are pulling in only enough money to meet their most basic needs. One misstep and they could find themselves sliding down to the bottom of the social ladder. Known sometimes as “the new poor” or “working poor,” they wryly refer to themselves as “the overworked underclass.

” 窮忙族的出現,有人歸咎於台灣租稅制度長期偏袒富人,造成貧富差距擴大,加上住宅、教育、醫療等公共服務都成為昂貴商品,以致窮人難翻身;也有人批評是因越來越彈性化的勞動型態,讓企業在景氣不佳時得以以大量派遣勞工、臨時工代替正職勞工,當成因應籌碼,卻也造成勞工「吃不飽餓不死」的困境。現在景氣回春,該是我們思考如何透過制度面的改革來對抗工作貧窮的好時機。

The appearance of these “over-unders” is ascribed by some to the fact that Taiwan’s tax system has long been heavily biased in favor of the wealthy, magnifying the gap between rich and poor. When you also consider that public goods like housing, education and healthcare have become commercial goods sold for maximum profit, it is all the more difficult for the less well off to turn their lives around. Others say that the fault lies with increasingly flexible modes of labor that allow corporations to lay off large numbers of full-time and full-benefit employees when hard times hit and replace them with lower-paid, no-benefit temps. With the economy rebounding, now is a good time to consider what can be done at the system level to turn back the tide of poverty.

3月初,桃園就業服務站在陽明公園活動中心舉辦的就業博覽會,一大早就湧入上千位求職者,個個臉上表情既期待又忐忑。

It is early March, 2011, and first thing in the morning over a thousand jobseekers crowd into an employment fair being held at the Yangming Park Activities Center by the Taoyuan Employment Services Center. On their faces you can read a combination of hopefulness and hard-learned pessimism.

面容黝黑而略顯憔悴的陳先生支著頭,半無奈地在求職表的年齡欄填上46。「中高齡找工作真的很難!我故意填實歲,比虛歲少報2歲,效果有差!」

A Mr. Chen, dark-complexioned and somewhat worn around the edges, looks deflated as he fills in the number 46 in the box for “age” on the application form.

陳先生與妻子曾經是典型的「黑手頭家」,在電子產業蓬勃的年代,從事主機板零組件外包工作多年,維持著小康之家。然而,3年前受到全球金融危機波及,小工廠的接單量及利潤遽減,只好關閉「家庭工廠」出外謀生,幸好孩子大到能夠半工半讀,存款加上長輩留下來的房子,縮衣節食還能度日。

He and his wife had been classic “self-managed laborers,” keeping up a basic middle-class lifestyle for many years by doing subcontracting work making parts for motherboards when the electronics industry was booming. But three years ago, after the global financial crisis hit, orders and profit margins sharply declined, leaving the Chens little choice but to close up their “at-home factory” and look for work outside.

去年3月,陳先生進入桃園一家LED工廠擔任作業員,工作是研磨散熱片,一天工作8到12小時,底薪即基本工資(原1萬7,280元),要加班才能領較多。「環境不好、很傷身,每個人都帶兩層口罩還是不舒服。做得久的外勞健檢時照X光片,肺部都看得到黑點。」陳先生做了半年後主動求去,理由是額外負擔管理工作,又無技能訓練與升遷指望。現在陳先生仍想快快找到新工作,「一切先求有,再求好。」

Last March Mr. Chen started work at an LED factory milling chip heatsinks. He worked eight to 12 hours per day at a minimum-wage salary of only NT$17,280 per month (about US$550 at the time). Not only was the pay poor, but “the working environment was awful, very unhealthy. Everybody wore two layers of protective masks all the time but still felt terrible. Imported foreign laborers who worked there a long time all had black spots on their chest X-rays when they got their physicals.”

今年剛滿30歲的陳重光,五專國貿科、私校日文系畢業,退伍後卻始終找不到正式工作,都靠打零工度日。最近4年,他是靠著公家機關的「短期促進就業方案」,工作稍微「穩定」。二月底剛結束在勞委會勞保局的6個月臨時工作,日薪800元,早晚還去兼差,月入也僅有2萬元。

Chen Zhongguang, just turned 30, graduated with degrees in international trade from a junior college and Japanese from a university. But when he finished his compulsory military service, he was unable to find a full-time position, and got by with part-time jobs. For the past four years, he has only been able to find “somewhat regular employment” thanks to a government program under which official agencies take on extra employees under short-term contracts. At the end of February 2011 he had just finished up a six-month stint at the Bureau of Employment and Vocational Training of the Council of Labor Affairs, but even then he was making only NT$800 per day, and even with an extra part-time job was only totaling about NT$20,000 per month (about US$700 at current exchange rates).

現象:GDP成長,平均薪資卻停滯

GDP grows, wages don’t

文化大學勞工關係系助理教授李健鴻指出,台灣的工作貧窮化現象,可以從這10年台灣受僱者的「平均薪資」與「平均工時」的變動來觀察: 台灣勞工的平均薪資(包括平均薪資與獎金、紅利等非經常性薪資)從1999年的4萬842元,增加至2009年的4萬2,176元,10年來增幅僅有0.32%。

Li Jiang-horng of the Department of Labor and Human Resources at Chinese Culture University points out that the phenomenon of the impoverishment of the working class can be observed by looking at changes in “average wages” and “average working hours.” In 1999, the average income of employees in Taiwan was NT$40,842 per month, while in 2009 it was NT$42,176, an increase of only 0.32% in a decade (not adjusted for inflation). These figures include both regular salary and wages as well as irregular payments like holiday bonuses and profit sharing, of which the latter are sharply less for the working poor than higher level workers.

弔詭的是,雖然近年平均薪資停滯甚至倒退,平均工時卻是上升,從2007年12月的183.9小時,攀升到2009年12月的191.1小時,名列全世界工作時數第二長的國家,次於韓國。

Oddly enough, however, though wages have stagnated, average monthly working hours have increased, from 183.9 hours in December of 2007 to 191.1 hours in December of 2009, giving Taiwan the dubious honor of being second-ranked in the world in this category (behind only Korea).

經濟學者周添城的研究指出,1999~2009年這10年間,我國的名目GDP平均成長2.89%,成績不算差,但勞工的平均薪資卻只成長0.58%,顯然經濟成果並沒有雨露均霑。 主計處在解釋「員工薪資成長率為何低於經濟成長率?」的現象時,也強調,GDP的最大分配項目就是受僱報酬,1990年前受僱報酬占GDP比重緩步上升,1990年達到51.7%的歷史高點,此後比重一路下滑,2007年下降到45.55%的低點,營業盈餘比重卻相對攀高,顯示企業主多將賺來的錢留下來預備投資,或放進自己口袋或分配給股東,卻吝於分享給廣大勞工。

Another major indicator of the decline of worker welfare is that workers’ pay has increased at a slower rate than the growth of the economy as a whole. The Directorate-General of Budget, Accounting, and Statistics (DGBAS) explains this by emphasizing that “employee remuneration” is the category under which the largest proportion of GDP is distributed, but the percentage of GDP accounted for by this category has declined. It reached a historic peak of 51.70% in 1990, but has since slid to as low as 45.55% in 2007. Operating surplus has, meanwhile, risen in inverse ¬proportion to the fall in pay for employees. This indicates that those who run enterprises are keeping back more and more of their revenues for other purposes, such as investment, increasing returns to shareholders, or giving themselves higher pay, and are giving less and less of it to the broad mass of employees.

臥底探真相

Undercover in the underclass

新貧現象,全球皆然。然而,長期以來因被漠視、隱而不見,美日和國內的記者、社運者不得不以臥底調查的方式揭發真相。

The phenomenon of the new poor or working poor is global. But because it has long been ignored, the true nature of this problem has only been slowly uncovered in the US, Japan, and Taiwan by reporters and social activists going “under cover.”

12年前,美國專欄作家芭芭拉‧艾倫瑞克為了探究缺乏專業能力的人如何靠薄薪過活,臥底潛入底層職場工作。

Twelve years ago, the American columnist Barbara Ehrenreich went under cover into the lower stratum of the working class to see how people with no special skills try to get by on their thin pay packets.

擔任過女侍、旅館房務員、看護、賣場銷售員後,她深刻體會:不論是趴在地上抹地板、滿頭大汗應付點餐客人、不斷折疊賣場衣服,這些工作都非常耗費體力,容易造成身體傷害;而一旦生病或受傷,就得咬緊牙關撐過去,因為根本沒有生病津貼或健康保險;單靠一份工作仍不足以租屋,必須兼差才能打平;每換一份工作就必須重新適應新環境、人際關係,前途一片茫然。

She worked in jobs like waitress, hotel clerk, caregiver, and department-store salesperson, and one lesson impressed itself deeply upon her: All of these jobs—whether one is scrubbing the floor on one’s knees, sweating buckets running from table to table to take orders, endlessly folding and refolding clothes—are physically exhausting, and even unhealthy, but even if you are sick or injured, you have no choice but to grit your teeth and get through the day, because they come with no sick leave or health insurance. Often one of these jobs, she discovered, isn’t enough to pay the rent, and it is only possible to make ends meet by taking another part-time job. And every time you change jobs you have to adjust to a new environment, figure out how to relate to new people and new bosses, and face up to a bleak future with no prospects for advancement or improvement.

國內財經記者出身的吳偉立,為了了解台灣便利商店加盟體系的運作情形,進入超商打工數周寫成《血汗超商》一書,也發現類似現象。

Former financial reporter Wu Wei-li, in order to write a story on how the franchise system works in Taiwan, went to work in a convenience store for several weeks. The result was the book Convenience Store Sweatshop.

一般來說,加盟總部為了賺取加盟金,常以自己當老闆創業成功為訴求,吸引中年失業族投入,但加盟主進入體制後才知道為了應付激烈的競爭、不得不壓低人事成本,以致店主除了要負責作帳及管理工作外,也要「親上火線」,站收銀台、搬重物、清點貨架、擦拭打掃。更可怕的是,為了維持24小時不打烊的高速運轉,還要機動性填補空缺班表,生活全被店面綁住、生理時鐘大亂,如此賣命,月盈餘(個人薪水)卻可能不到3萬元;萬一撐不下去而提早解約,還要損失加盟金及廉價讓出店鋪。

Generally speaking, the headquarters in a chain makes its money by recruiting franchisees who pay money up front. The corporations mainly appeal to the desire to “be the boss and make something of yourself,” attracting many middle-aged people without a profession. But it is only after they join the system that franchisees find out that they must face relentless competition, and they have little choice but to make cuts in the only area in which they have any flexibility: personnel costs. In the end the owner ends up not only doing the accounting and handling all the management and administrative duties, he or she also has to “man a frontline position,” punching the cash register, moving crates, mopping the floor. To keep the shop running at a frenetic 24/7 pace, the owner even has to fill in when there is an opening in the staff schedule, no matter what shift, until his or her life becomes completely bound up in the store, biological rhythms are turned inside out, and health is sacrificed, all for a measly NT$30,000 a month (about US$1000). Those who give up the fight before fulfilling their contracts lose their franchise deposit and usually have to take a loss subletting the storefront.

窮忙族有警訊

Warning bells

究竟台灣這群收入少得可憐,越忙越窮,還要擔憂丟了飯碗的人,有多少?台灣社會的富裕形象又是在何時出現斷裂?

Just how many people in Taiwan are in this “overworked underclass” who live in fear of losing even what little they have? When did people start to notice this phenomenon under the facade of Taiwan’s wealthy society?

根據內政部調查,2010年第二季全台在法定貧窮線以下的家庭有近10萬8千戶(約26萬3,925人),占總人口約1.1%。然而,這個低估的數字長期被學者詬病,因為台灣是全世界設定扶貧門檻最高的國家之一,比起歐美國家動輒超越10%的比例,或鄰近韓國的7%、日本的6%,我們的富裕程度只是帳面上的數字遊戲。

According to the Ministry of the Interior, there were nearly 108,000 households below the official poverty line as of the second quarter of 2010, or a total of 263,925 persons, roughly 1.1% of the population. However, scholars have long ridiculed this lowball figure, because Taiwan has one of the most difficult-to-meet official standards for poverty in the world. In contrast, over 10% of the people fall below the official poverty line in the US and Europe, about 6% in Japan, and about 7% in Korea, a comparable economy to Taiwan’s. The high ratio of people allegedly having adequate wealth in our society is the result of little more than a numbers game.

台大社工系教授林萬億指出,若依照歐美國家計算貧窮線的公式,台灣約有7%的窮人,也就是約有一百多萬名的貧困者沒有得到政府任何補助與社會關懷。

Lin Wan-I, a professor in the Department of Social Work at National Taiwan University, says that if the formula used to calculate poverty in the US and Europe were to be applied in Taiwan, 7% of Taiwan’s people would be defined as poor and thus be eligible for assistance. In other words, there are more than a million people in Taiwan who are poor in actuality but do not get any official attention.

中央大學「溫世仁管理講座」教授兼副校長李誠2006年在研討會論文「錢多時少與錢少時多:全球化所帶來人力運用不均的問題」中早有警訊,指出台灣自1985年以後「窮忙富閒」的現象愈來愈嚴重。

n an article published in 2006, Joseph S. Lee, vice-president of National Central University and a long-time professor of management, pointed out that as early as 1985 Taiwan was already seeing the poor working longer hours than the wealthy.

他將25~64歲男性全職工作者的工資分為十等分,比較最高與最低所得組的薪資與工時變化,發現1980年薪資在最高90%以上的員工,平均時薪是316.9元,平均每週工時52.5小時;而薪資在最低10%的員工時薪是61.8元,每週工時49.7小時。 1990年,薪資最高組的平均時薪是最低薪資組的5倍,工時卻縮減為最低薪資者的92.9%,也就是說,當時已出現高薪者「賺得多工時短」的現象。到了2005年,薪資差距更惡化達到10倍,而高薪者的工時更短,約為低薪者的86.2%;至於女性的差距比男性更大,顯示底層勞工已陷入「低工資長工時,難以累積人力資本」的惡性循環。

He divided full-time workers aged 25 to 64 into 10 categories according to pay, and then compared the changes in earnings and working hours of the highest and lowest groups. He discovered that in 1990, the average per-hour pay of the highest group was five times that of the lowest, but their working hours were only 92.9% of the latter. That is to say, even then the situation was one in which “the highest paid worked the fewest hours.” By 2005, the richest were making ten times as much per hour as the poorest, but their relative working hours had fallen even further, to only 86.2% of the latter, showing that the lowest strata were getting an ever smaller piece of the pie despite working proportionately even harder than before.

原因:全球化衝擊,產業結構轉型

Globalization exports jobs

分析原因,1990年代全球經濟型態出現劇烈變化,開發中國家釋出大量勞工;台灣也從勞力密集的產業轉向技術密集。1991年政府開放大陸投資、2002年加入世界貿易組織後,台灣產業大量外移,國內勞動市場供過於求。台灣產業政策不合時宜、過度偏向電子製造業,也是元兇。

What are the reasons? One is that there has been a dramatic structural change in the world economy over the last two decades. Developing countries have made vast pools of low-cost labor available, while Taiwan has made the transition from labor-intensive to technology-intensive industries. In 1991 the ROC began permitting its firms to invest in mainland China, and in 2002 Taiwan acceded to the World Trade Organization, further hastening the out-migration of companies, and so causing demand in Taiwan’s labor market to fall well below supply. Another problem is that inappropriate industrial policies have been excessively oriented toward the electronics industry.

多年前,中央大學經濟系教授朱雲鵬即為文提醒,台灣產業以電子業和製造業為主力,其中工業部門平均要花30億元的投資,才能創造1,000個就業機會;以12吋晶圓廠來說,必須投入700億到一千億元,才能增加1,000個就業機會。而批發零售與餐飲業,只要6億元的投資,就可創造同等就業機會,因此台灣若要提升經濟景氣,除了靠大型高科技業領軍外,還要多扶植服務業,雙頭並進,不可偏廢一端。

Quite a few years ago, Chu Yun-peng, a professor in the Department of Economics at National Central University, wrote in an article that in the main industries in Taiwan, electronics and manufacturing, it takes about NT$3 billion in investment to create 1000 jobs. In the 12-inch wafer industry, to take an extreme example, it takes NT$70–100 billion in investment to create 1000 jobs. In the retail and food industries, meanwhile, you get the same number of jobs for only NT$600 million. If Taiwan wants to restore prosperity, besides relying on large-scale high-tech national champions, it must also, in parallel, support the service sector. Both should be promoted, without undue bias toward one or the other.

估計自2001年後,台灣服務業產值就占六成,2000~2009年間,服務業部門的就業人數比從46.6%大幅增加到58.8%,成為就業機會的主要來源。然而,除了少數講求專業技術、或是靠金融資本運作的行業,絕大多數的服務業因以中小企業居多,偏向內需型,受市場狹小所侷限,加上工會組織率偏低,以致薪資很難大幅提升,但這也與台灣勞動市場型態逐漸彈性化有關。

It is estimated that since 2001, the service sector has accounted for more than 60% of the country’s total value of production, and the percentage of employed people accounted for by services rose from 46.6% in 2000 to 58.8% in 2009, making services into the primary source of jobs. However, because the service sector—except for a small number of occupations involving high-tech or financial and capital services—is mainly composed of small businesses, its market is limited to domestic demand, and it has a very low rate of unionization of workers, it is unlikely that pay for employees will rise very much. However, this is also related to the fact that Taiwan’s labor market is increasingly flexible.

勞動彈性化的大迷思

Who gains from flexibility

當全球化浪潮來襲,身為國際成員的我們,也適時因應,而全球化反應的經濟與社會價值,就是「新自由主義」,強調「國家解除管制與經濟自由化」。 因此,國家藉著鬆綁勞動法規,吸引企業投資創造就業機會,而企業也藉著工作外包或運用部分工時勞動、派遣勞工(即所謂的「非典型工作者」),以降低生產成本,增加產品競爭力。

As globalization has intensified, Taiwan, highly internationalized, has adjusted in a timely manner. But the economic and social values reflected in globalization are “neo-liberalism,” which is to say “deregulation and economic liberalization.” Countries are relaxing labor laws in order to attract corporations to invest in enterprises and create jobs, while firms are outsourcing labor or using part-time wage workers or agency temps (so-called “atypical” or “non-traditional” employees) to reduce production costs and increase the competitiveness of their products.

前台大社工系教授詹火生指出,勞動彈性化政策,表面上讓失業問題暫時得到抒解,卻造成「核心與邊陲」的M型化勞動型態,也就是勞工被區分為對企業重要的核心勞工,以及可替代性高的邊際勞工兩大類。核心勞工享有較佳的工作保障、福利與職業訓練機會,技術水準較低的邊際勞工,卻因低工資、福利少,就業不穩定,陷入了工作貧窮的困境。

Chan Hou-sheng, formerly a professor in the Department of Social Work at National Taiwan University, notes that, on the surface, a policy of increased flexibility in the labor market presents a way to temporarily ease the problem of unemployment, but it leads to the formation of an M-shaped society with a “core” and a “periphery.” That is, workers are divided into “core employees” who are vital to the corporation and peripheral workers who are easily replaceable. Core workers enjoy greater job security, benefits, and professional training, while low-skilled peripheral workers—getting low wages, few benefits, and no job stability—fall into the ranks of the working poor.

根據主計處去年底公布的「人力運用調查報告」顯示,去年5月全台從事非典型工作的人數達72.3萬人(其中「部分工時」與「臨時或派遣」人數會有重疊),較2009年增加3.6萬人,占全體就業者的6.92%。

According to the Report on the Manpower Utilization Survey released at the end of 2010 by the DGBAS, as of May 2010 there were 723,000 people in Taiwan doing “atypical” jobs, an increase of 36,000 people over 2009. The 2010 figure accounted for 6.92% of all employed persons.

從行業別來看,支援服務業(如仲介、保全業)的非典型人力比例最高(19.15%),營造業次之(15.9%),教育服務業(如補習班、駕訓班與托育機構等)第三(9.34%),住宿及餐飲業排名第四(8.74%)。

Broken down by industry, the support services industry (such as temp agencies, companies providing private security guards, and the like) has the highest proportion of atypical workers at 19.15%, followed by the construction industry (15.9%), with educational services (like cram schools, driver’s education courses, and pre-schools) third at 9.34%, and the hospitality industry (hotels, restaurants, etc.) fourth (8.74%).

坑勞工的血汗錢

Blood, sweat, and fears

非典型工作,環境不佳、待遇低,更常遭受不平等待遇。

Atypical workers not only have poor working environments and low wages, but are also often subjected to unfair treatment.

專科畢業的明憲,自從2002年33歲那年失去擔任9年的穩定全職工作後,斷斷續續在不同工廠擔任臨時作業員,其間空窗期長達1年。最近一次的短期派遣工作是保全,內容則是替休假的正職員工「代班」,地點、時間不穩定;上工9天後,明憲對於日夜顛倒和東奔西跑深感不慣而辭職,然而保全公司在結算時,卻以「沒做滿一年」為由,從以日計薪的微薄薪水中多扣一筆「制服費用」,算下來只領到4千多元。

Back in 2002, Mingxian, a junior college graduate, who was 33 at the time, lost the steady full-time position that he had held for nine years. He has since worked on and off as a temporary employee in various factories, with periods of as long as one year with no work at all. His most recent temp job was as a security guard taking shifts substituting for full-time guards who were taking time off. As a result, he had no regular place or hours of work. After nine days on the job, Mingxian couldn’t adapt to his irregular hours that turned morning and evening upside down, and to running all over town to different assignments, and he quit. In response, because he did not work a full year, the company deducted a charge for the company uniform that he had worn from his already tiny wages (calculated by the day), and he walked away with only just over NT$4000 in his pocket.

台灣勞工陣線秘書長孫友聯說,非典型受僱者雖然依法享有勞工法規訂定的權益,但實務上常被鑽漏洞。以派遣來說,高達九成的仲介業者,甚至是赫赫有名的人力銀行,只是將人力「轉介」給企業,沒有打算長期僱用派遣勞工,不但不負擔勞工應有的勞健保、資遣費、退休金提撥及其他福利,發生職災時也不用負擔雇主責任,卻還要抽取10~15%的「行政管理費」。

Son Yu-lian, secretary-general of the Taiwan Labour Front, admits that while “atypical workers” in theory enjoy all the rights and privileges provided for in labor regulations, in practice such people often fall through the cracks. Taking temps, for example, 90% of temp agencies—and even some “manpower banks” whose names are known throughout Taiwan—only “refer” workers to companies, but don’t take the temp workers on as employees. Therefore, the agencies not only avoid responsibility for health insurance, severance pay, pensions, and similar benefits to which all workers are supposed to be entitled, but they even take no responsibility as “employer” if there is any on-the-job accident. Yet these same temp agencies charge 10–15% of the pay of each temp they refer for “administrative overhead.”

從2005年勞委會對十種職業類別的薪資調查可見,派遣勞工的平均薪資只有正職勞工的八成(尚未扣除行政費用),其中差距最大者為電話客服人員,平均薪資只有正職人員的46.4%,快遞與搬運業的派遣勞工次之,平均薪資為正職的63.6%。

From a survey conducted in 2005 by the CLA of wages and salaries in 10 major categories of employment, it can be seen that temp workers on average receive only 80% of the pay that full-time employees get, even before deducting “administrative overhead.” The gap is worst for customer service workers who staff telephones, with temps earning only 46.4% of the pay of full-time employees; the express delivery and goods transport industry is next to last, at 63.6%.

對策:安貧、抗貧到稅賦公平

What is to be done?

要解決比舊貧更盤根錯節的新貧問題,首先要確立的觀念是:「貧困不是個人的問題」,而是社會結構問題。

The essential prerequisite to solving the problem of the new poor, a much more complex one than that of the old poor, is that you must recognize that “poverty is not a personal problem,” but is a social structural problem.

文化大學勞工關係系副助理教授李健鴻建議,從「擴大社會救助」到「保障勞動安全」,形成正向循環的抗貧對策。

Chinese Culture University’s Li Jiang-horng advises that an anti-poverty program that could create a virtuous circle can take shape through “expanding social assistance” and “guaranteeing labor security.”

首先,放寬貧窮線認定標準,擴大社會救助範圍:去年底立法院已通過「社會救助法」修正案,將現行貧窮線(最低生活費)的計算方式與先進國家的標準接軌,也就是從「平均每人消費支出60%」,修改為「平均每人可支配所得中位數的60%」,預計今年7月實施後,可發揮消極安貧之效。

First, in order to expand the scope of social assistance it is necessary to broaden the definition of “poverty.” In fact, at the end of 2010 the Legislative Yuan passed amendments to the Social Assistance Act to bring the methods for calculating the poverty line (the bare minimum cost of living) in line with formulae used in developed countries. Specifically, the term “60% of mean individual consumer expenditure” was changed to “60% of median individual disposable income.” The new formula is expected to go into effect in July of 2011, and will have the effect of making more people eligible for existing assistance programs.

其次,提高基本工資至合理水準:根據國際勞工組織的「最低工資公約」定義,最低工資設立宗旨是要滿足勞工及其家庭成員的需要。以2009年台灣勞工每人平均扶養人數為1.25人、台灣省每人每月最低生活費為9,800元來計算,那麼勞工自己加上被扶養的親屬,每月至少需要2萬2,000元才能生活,但去年9月基本工資調升卻只提高到17,880元,實有再提高的必要。

Secondly, the minimum wage must be raised to a reasonable level. As defined under the International Labor Organization’s Minimum Wage Fixing Convention (1970), the intent of setting a minimum wage is to meet the basic needs of workers and their families. Calculating on the basis of figures for 2009, each worker in Taiwan had to support an average of 1.25 people, and the minimum cost of living per person at that time was NT$9800, which means that an average worker would have to take home NT$22,000 per month to meet his or her basic living expenses plus those of his or her dependents. However, even ¬after being raised in September of 2010, the current minimum wage stands at only NT$17,880, so there is definitely a need for it to be reassessed.

勞委會主委王如玄之前曾承諾,未來勞委會每年都會審議基本工資,但必須與各工商團體協商,取得共識。

Wang Ju-hsuan, minister of the Council of Labor Affairs, has promised that in the future the CLA will review the minimum wage each year, but with the caveat that any increase would require consensus with the country’s commercial and industrial associations (i.e. lobby groups of employers).

最後是保障非典型工作者的勞動權益,以派遣為例,在明確規範派遣公司與要派公司的雇主責任外,勞工團體更期待落實同工同酬。但攸關基層勞工權益的勞基法派遣專章,卻仍待勞委會整合各方意見,送交行政院審議。 過去幾年,為了挽救令人心驚的失業率,政府忙著提供各種短期就業機會,其實調整產業結構、改革稅制才是根本,若不徹底檢討現行資本利得課稅的缺失,很難舒緩日漸惡化的貧富差距。

Over the past few years, in an effort to deal with the shocking unemployment rate, the government has been frantically coming up with a variety of short-term employment opportunities. But in fact the core problems are in the industrial structure and the tax system. Unless the government reevaluates the very low tax rates on capital gains, which are much lower than earnings from employment, it will be very difficult to even moderate the pace at which the gap between rich and poor is widening.

讓日本社會正視工作貧窮議題的湯淺誠提醒我們:不要以為你自己不是部分工時者、不是派遣勞工,就能置身事外。當企業嚐到「彈性」運用人力的甜頭後,誰還會雇用正式勞工,願意負擔勞健保退休金、與工會溝通?漠不關心,是反貧窮的最大敵人,不逃不離,正面迎擊,台灣亦然。

Let’s lend an ear to the reminder given to us by Yuasa Makoto, an expert on the working poor in Japanese society: Don’t assume that just because you are not a part-time worker or temp worker that you are unaffected. When corporations get a taste of how sweet “flexible employment” of manpower is, will they ever again want to take on full-time employees and absorb the costs of their health insurance and retirement pensions, not to mention dealing with labor unions? Apathy is the biggest obstacle to halting the poverty trend, a trend which cannot be escaped, so must be con¬fronted head on.

瑞典公務員「談」薪 台灣勞逸不均

【聯合報╱記者楊湘鈞/台北報導】

2011.01.17 02:52 am

考試院長關中訪歐報告中,對這枚缺角徽章特有感觸。缺角象徵瑞典兩性平權仍不圓滿,還有需要改進的地方。

圖/考試院提供考試院長關中去年八月參訪北歐三國,完成一分一百卅餘頁的報告,點出我國公務員採「職涯制」的問題,其中包括重公平與防弊遠勝於授權與彈性、一試定終身、勞逸不均、薪資依據年資而非績效、考績升等流於形式等。

關中的報告,未來可能出書。

關中報告指出,採取職位甄補制度的芬蘭、瑞典等國,公、私部門人才流動幾無阻礙,且公務人員制度相當開放、具有彈性。官員補充,讓關中印象最深的是拜訪瑞典由政府受僱者組成最大工會團體「公務人員聯盟」,關中非常訝異該國公務員薪水,竟是「談」出來的,曾詢問如果談判破裂怎麼辦?

報告透露,聯盟負責接待的卡琳一臉驚異,難以理解為何提此問題。原來,瑞典文化裡,勞雇一向秉持合作態度,因此不會發生無法議定薪資問題。官員表示,如此勞雇文化,對於普遍存有「勞雇談判」偏向對抗關係觀念的我國來說,相當特別。

關中也提及卡琳贈送銀色缺角徽章一事。原來,缺角是象徵兩性平權仍不圓滿,因為瑞典女性薪資水準仍低於男性。當關中等人稱讚瑞典兩性平權做得不錯時,卡琳特別贈此徽章「更正」。

試院人士強調,關中點出「職涯制」的問題,是與採「職位制」的芬蘭等國比較,很難去論斷制度孰優孰劣;因此關中強調,「在認識與評價北歐國家的制度時,仍必須以其文化傳統和社會經濟環境為基礎」。

試院人士以十八趴改革為例,認為這是偏重各職等公務員間的公平,而不講究彈性;至於一試定終身、勞逸不均等,其實正逐步透過法官法不准爛法官轉律師、考績法嚴打考績等修法改進。目前試院正在進行高階文官興革,也有助於給予高階文官彈性薪資,擴大人才甄補來源。

【2011/01/17 聯合報】

11萬人高薪低報 勞保局逕調

【中央社╱台北28日電】

2010.09.28 09:44 pm

雇主為降低用人成本,常高薪低報員工薪資。勞工保險局今天表示,比對財政部97年度財稅所得資料後,有11萬867人所得與投保薪資差距過大,10月1日將被逕調高勞保投保薪資。

勞保局每年都會根據財政部公布的最新財稅所得資料比對勞工投保薪資金額,每年都會發現有雇主高薪低報員工投保薪資,95年被逕調高投保薪資的勞工甚至高達25萬802人;98年則是近5年被逕調人數最低的,但仍有8萬981人。

勞保局表示,勞保投保薪資被高薪低報者,10月逕予調高後,勞保基金每月可增加勞保保費新台幣3277萬9195元。

勞工被高薪低報薪資,勞退也會受影響。勞保局說,經比對財稅資料後,有12萬1348名勞工的勞退投保金額必須被逕予調高,勞退基金每月增加的勞退金為4568萬9619元。

勞保局表示,勞保投保金額攸關勞工退休及各項給付金額,勞工若想知道雇主為自己申報的勞保投保薪資為何,可向勞保局各地辦事申請勞動保障卡或向戶政機關申請自然人憑證,上網查詢自己的勞保投保薪資為何。

民眾也可以攜帶證件臨櫃申請勞保資料,或者直接檢視薪水被扣除勞保費部分,以勞保保費金額除20%,所得數再除7.5%,即可推算出自己的勞保投保金額。

除了將逕調被高薪低報勞工勞保、勞退投保薪資額度外,勞保局還宣布,可領取勞保年金給付,但在國內無戶籍、無帳戶的勞工朋友或親屬,可向勞保局申請半年發給一次給付,避免年金給付因匯差及每年的驗證費等費用縮水,估計有7名在台工作死亡的外勞家屬及1名已移居海外的本土勞工可因此受惠。

【2010/09/28 中央社】

他山之石/日本3成勞工淪為派遣工

【聯合晚報╱記者陳素玲/台北報導】

2010.07.12 03:00 pm

今年勞團五一勞動節發動「2010勞工反貧窮大遊行」,其中主要訴求之一就是「禁止勞動派遣、反對勞務外包、拒絕勞動彈性化」。目前政府正準備首度立法規範派遣,全國產業總工會、團結工聯及台鐵工會等6個工會今年2月前往日本考察派遣現況,發現日本已有1/3勞工淪為派遣工,衍生的社會問題令日本政府相當頭痛,因此大聲疾呼政府一定要及早防範步向日本後塵。

年輕派遣工 反而變遊民

全產總祕書長謝創智表示,根據工會訪問日本工會及日本NGO團體調查,日本在1985年訂定派遣法後,造成派遣數量大幅激增,2003年更進一步大幅鬆綁,開放製造業使用派遣,其結果造成派遣工達到最高峰,幾年內人數以倍數成長,如今日本已有1/3勞工淪為派遣工。大量派遣後,由於企業解僱多優先裁派遣工,導致如今日本遊民已經不再是傳統不願工作的失業勞工,而是年輕、且有工作意願的派遣勞工。

謝創智表示,日本採戶籍制度,一旦沒有工作,就失去宿舍住所,目前失業者中更有77%沒有失業保險支援,此一現象在2008年秋葉原殺人事件後引起日本政府重視,2009年12月由日本主導於東京設置「派遣村」,收容派遣失業勞工,短短一個月就湧進700人,在日本社會造成極大震撼,開始檢討派遣法規過於寬鬆問題。

全國銀行員聯合會祕書長韓仕賢表示,派遣勞工因為工作不穩定,薪資過低,不但造成日本勞工貧窮化,甚至形成世代貧窮化,很多派遣工的小孩無法在學校穩定就學,被迫提早輟學打工,2009年民主黨執政後,政府提出派遣法修正,禁止成立登錄型派遣公司、禁止製造業使用派遣、要派公司若剝削派遣工,必須將派遣工轉為正職工等。

早防範 勿步入日本後塵

謝創智表示,勞委會動輒表示以日本韓國為師,但是日本已為過去寬鬆的派遣法規付出龐大社會成本,讓勞工陷入無止盡的災難,台灣卻學習日本15年前只採「負面表列」訂出六大類禁止派遣產業,而且開放製造業使用派遣,結果如何,他山之石已經非常清楚,要及早防範,勿步向日本後塵。

【2010/07/12 聯合晚報】

派遣公司欠薪 雇主要埋單

【聯合晚報╱記者陳素玲/台北報導】

2010.07.12 03:00 pm

勞委會主委王如玄。

報系資料照片

前言:早在10年前,管理大師彼得‧杜拉克就從企業運用人力角度,預言派遣業將愈來愈發達,如今他的預言不但成真,派遣勞工不但人數激增,其暗藏的勞力剝削、差別待遇、雇主責任不明確、僱用不穩定等現象,更引發社會集體關切。政府立法進度緩慢,派遣勞工至今仍是勞動法令孤兒,本報透過系列報導,凸顯派遣勞工的困境,期能帶動社會關照的力量。

派遣工作滿1年 可以要求成正式員工

經過近半年的開會研商,勞委會首度針對數十萬派遣勞工增訂「派遣」專章,終於敲定最後版本。未來派遣工不再是臨時工,如果在要派公司 (即工作地點)工作滿一年以上,就可要求成為正式員工;要派公司也不能「只用不管」,必須視同雇主,在工資、職災、就業歧視等方面,都必須負連帶責任。

對於派遣業的管理,勞委會採「報備制」而非「許可制」,條文明定派遣業要向主管機關備查;至於進用派遣勞工的事業單位,則在每年1月及7月定期申報,以利管理。一旦建立派遣登記制後,未來政府單位更能有效掌握派遣勞工人數及進用情形。

防假派遣、真僱傭 不能指派特定勞工

由於現行很多要派公司都是「假派遣、真僱傭」,勞委會此次修法明定要派公司不得向派遣公司要求指派特定勞工,另外並比照「定期契約工」精神,首度賦予派遣勞工請求成為正式員工權利,明定若派遣勞工在同一要派單位工作滿一年,並繼續為該要派單位提供勞務,就可以書面向要派單位提出訂定不定期契約,也就是成為正職工。

派遣勞工雖可提出成為正式員工請求,但要派公司有拒絕權利。條文明定,要派公司收到派遣勞工書面通知之日三天內,可在三日內以書面表示反對,若未表示,就視同同意。

此外,目前使用派遣勞工的要派公司,幾乎不負任何雇主責任,勞委會此次修法,明定「要派公司」具有「共同雇主責任」,其中有三個層次規定。在工資部分,要派公司必須負「補充責任」,亦即若派遣公司有積欠工資,經勞工請求而不支付,則要派公司要負給付責任;至於職災補償,要派公司要負「連帶責任」,勞工可向任一方求償;至於勞工安全衛生、性騷擾及就業歧視等情事,要派公司則「視同雇主」,若有違反情事,要派公司與派遣公司都要一併受罰。

【2010/07/12 聯合晚報】

要工作就去驗孕 派遣女工超心酸

【聯合晚報╱記者吳孟庭、曾桂香/專題報導】

2010.07.12 03:00 pm

「我曾經也是個平凡的女性和上班族,並不是社運人士,出來抗爭前我也掙扎了7個月,甚至更久。」

蔡善雯是台中國立美術館派遣員工自救會代表,她說自己是個很平凡的人,原本只為了更接近藝術而投身國美館導覽員工作,但現在卻為了派遣人員權益走上街頭,這並不是她的人生計畫,不過她說,已經做好長期抗戰的心理準備。

離譜 派遣工竟要驗孕報告

2009年7月,國美館女性派遣員集結於文建會前,將沾有紅色液體的衛生棉一個個貼在「月經來了,我沒懷孕」的抗議布條上。「血淋淋」的畫面看來怵目驚心,因為派遣公司居然要求她們繳交驗孕報告,這種不合理要求,好像40年前的部分金融業或信用合作社,強制要求女性結婚或懷孕就得離職一樣,都充滿了性別歧視。

這場抗議活動,又揭露了一件事,就是國美館長期使用同一批派遣員工當做導覽員,因為長期需求的人力,以短期契約派遣方式來使用,薪資與福利都可以省掉不少。

怪象 英語導覽被當保全

蔡善雯表示,一開始她應徵的是展場服務台派遣人員,後來被要求英語導覽,中文導覽也做;在國美館工作1年半後,她才知道,因保全可不受勞基法工時與休假的規定,由國美館外包給某保全公司,近40位展場服務員竟然都被歸類為「保全人員」,甚至要求她們去上「擒拿術課程」,以符合保全人員的資格。

在國美館工作期間,她曾經兩周都沒有休假,工作時間也超長。不但每月只有每星期一休館、等於每月僅4天休假日,國美館還把消防演練、貴賓參訪排在固定休假的時候,更沒有加班費;規定1個月內做滿240小時才能算加班費,若換算早上8點半上班到下午5點10分下班,一天工作8.5小時,一個月上26天班只有221個小時,等於要多做20小時才能算加班。

當派遣員工想爭取自我權益,派遣公司就會語帶威脅說:「如果不好好做,下個月就沒有工作了!」

讓她最後忍無可忍走上街頭的導火線,是國美館換了一間派遣公司,不但薪水又少了1、2000元,竟還要求繳交驗孕報告。蔡善雯積極抗爭,卻在2009年6月被解僱。

現實 派遣工是社會弱勢

不像日劇《派遣女王》把派遣形容為多才多藝,拉回台灣現實的派遣環境,她才領悟到她們在社會上多麼弱勢。

蔡善雯說,早期派遣員工多以專業、高階主管為主,但現在企業為了壓低人事成本,已將派遣工作延伸到底層勞工,現實的狀況早已和戲劇脫鉤,戲劇內容是需要被搓破的夢幻泡沫。

【2010/07/12 聯合晚報】

日劇「派遣女王」:沒有不可能

【聯合晚報╱吳孟庭】

2010.07.12 03:00 pm

「我的字典裡沒有『不可能』和『加班』!」這是日劇《派遣女王》女主角大前春子 (篠原涼子飾)第一幕開場的對白。

2007年在台灣播映的《派遣女王》,是針對日本從1986年開始,企業為了節省成本,大量從派遣公司以合約方式僱用派遣人員所造成的社會現象。

女強人春子 28張證照

劇中將春子打造成為十項全能的女強人,從時薪600日圓的收銀員做起,後來學習多種技能與考取28張證照,工作效率高,獲得企業信賴,時薪不但躍升為3000日圓,因為任務制的關係,非工作時還可以到處旅行,似乎成為主宰職場的派遣女王。原劇名直譯為《派遣的品格》,探討的其實是派遣的態度。

專業條件強 派遣有利

該劇反映的是專業派遣勞工的正面價值,也就是如果自己專業條件突出,較有彈性的派遣工作反而對勞工有利,派遣勞工擁有較高的自主性,甚至可以透過派遣成為進入大企業工作的跳板。此外,該劇劇情也點出派遣勞工與正職員工的差別待遇,即使專業度夠強的女主角都頗為感慨。

由於劇情背景符合現代日本的職場環境,以及女性意識抬頭等因素,在日本播出最高單集收視率達27.2%。

【2010/07/12 聯合晚報】

台大教授辛炳隆:不定期契約才有保障

【聯合晚報╱本報訊】

2010.07.12 03:00 pm

台大國發所教授辛炳隆認為,非典型工作型態的潮流無法避免,可以理解企業運用外包、派遣來達到彈性人力需求,若這種勞力運用概念遭濫用,只是將派遣人員當成「免洗筷」。

辛炳隆指出,目前最為人詬病的是要派公司藉此規避勞基法。他指出,我國勞基法中對「定期契約」規定嚴格,但對於派遣業者與派遣勞工間的「定期契約」卻執法不嚴,導致要派公司選擇轉以「派遣」的方式規避勞基法,他認為,在派遣公司與派遣工之間簽訂不定期契約,才可讓派遣工權利獲得保障。

支持採用「負面表列」方式規範派遣進用行業的辛炳隆認為,日本派遣工激增的問題主因在於「登錄型派遣」,而非負面表列所導致。「如果要正面表列,甚至是依照工會慣用的核心/非核心職務去區分,到底要如何去認定哪些工作是重要的、哪些是不重要的,可以使用派遣?」辛炳隆認為,「更何況這樣的區分對於保護勞工一點幫助也沒有,只會讓原本就弱勢的勞工,更成為邊際勞工。」

【2010/07/12 聯合晚報】

政大教授成之約:派遣職務時間應限制

【聯合晚報╱記者郭玫君/專題報導】

2010.07.12 03:00 pm

因應企業臨時、短期人力需求,企業用人趨於多元,派遣業是目前企業用人趨於多元下的「必要之惡」?政大勞工所教授成之約直言,派遣是拉低台灣平均薪資的主因之一,尤其派遣人員因工作型態、工作時間沒有保障,成了國際勞動組織常說的「working poor」,也就是工作貧困階級。

成之約表示,就因台灣「無法可約束」而導致「無所不派」,甚至還聽過有公司連總經理這樣核心的職務都用派遣,讓人不得不擔憂是否影響長期穩定的就業機會。他建議法令應明定,派遣職務時間限制12個月至18個月間。

成之約認為,正面表列規範派遣進用行業雖然對於可使用派遣的行業有限制、降低要派單位數量,不過實際執行的話有查證的困難。例如開放行政職缺可以使用派遣員工,但要派公司到底讓派遣人員做了哪些業務、是否是行政職缺範圍,很難查證是否屬實。

【2010/07/12 聯合晚報】

派遣專章草案出爐 將與勞資座談

【中央社╱台北12日電】

2010.07.12 05:26 pm

勞工委員會今天表示,勞委會法規會已通過勞基法派遣專章草案初稿,今天起分3梯次與政府機構、勞工及資方座談,尋求共識。勞委會表示,目前出爐版本還不能算是定案版本。

派遣工作被勞工團體視為勞工目前最大困境,今年5月1日勞動節遊行主要訴求就是「全面禁止勞動派遣」;因勞工團體反對制定「勞動派遣法」,以免被認為承認勞動派遣工作常態化。因此,勞委會擬增訂勞基法勞動派遣專章草案因應,自去年開始研修,日前經勞委會法規委員會審核通過。

勞委會表示,依以往作法,法規會通過法令草案後,會送勞委會勞工委員會議待審,審議通過後,再送行政院院會討論、立法院審查;但因派遣工作茲事體大,因此在今天、14日與19日分別與政府機關、勞工及資方座談。

依勞委會通過的派遣專章初稿,明定產業使用派遣勞工人數「不得超過僱用勞工總人數3%」;但經勞資會議同意,可增至5%;經工會同意,可增至20%。

除了限制派遣勞工比率,還限制醫事、保全、航空、船員、大眾運輸工具駕駛、採礦人員及其他經中央機關指定工作行業,以負面表列方式,明定不能使用派遣勞工。

草案也規定雇主「不得使用派遣勞工替代參加合法罷工中勞工工作」。勞委會表示,這是因為以往雇主常相互支援或使用派遣勞工因應罷工,使罷工失去效果,為確保勞工罷工權,做此修正。

此外,由於現在很多派遣公司都以低價搶公務機關的勞務外包標案,得標後再與派遣勞工簽訂定期契約,等到標案結束後,換個公司名稱再搶標案,穩賺不賠。

為避免這種現象持續損害勞工權益,草案也明定「派遣事業單位不得與派遣勞工訂定定期契約」。勞委會表示,「這是撒手(金間)」,想經營人力派遣公司必須要有永續經營打算,不能再「打帶跑」。

勞資關係處表示,除了嚴格限制產業使用派遣勞工外,討論中的勞基法修正草案也明確規範雇主與勞工簽定期契約各項要件,剔除競業條款、違約金、最低服務年限等不合理規定部分,期使朝勞工就業安定方向修法,與勞工站在同一線。

勞委會表示,草案初稿雖已出爐,但不排除與各界代表座談後、或在行政院院會討論、立法院審查時作微調,因此還不能視為最後定案版本。

【2010/07/12 中央社】

派遣工 將擺脫臨時工命運

【聯合晚報╱記者陳素玲、郭玫君/台北報導】

2010.07.12 03:00 pm

經過近半年的開會研商,勞委會首度針對數十萬派遣勞工,在勞基法中增訂「派遣」專章,終於敲定最後版本,今天起與勞資做最後確認,預計8月底送行政院審議。其中明定六大類人員不得使用派遣,派遣比率不得超過受僱員工3%,但經工會同意可到20%,都較最初版本限縮。

另外草案明定派遣公司不得與勞工簽定期契約,也就是現行普遍存在的登錄型派遣公司都屬違法,派遣公司必須常態僱用派遣勞工,不再只是「用後即丟」的臨時工,修法通過有一年緩衝期,讓業者調整做法。

勞委會今邀集政府各單位舉行勞基法部分條文修正草案座談會,出席部會對於使用勞動派遣之範圍與限制提出不同看法。

經部對限制比率有意見

據了解,經濟部工業局代表對於派遣勞工人數限制比率有些意見,且對於以負面表列方式排除醫事等六類工作者在派遣使用範圍之外,認為限制仍太嚴苛,對企業綁手綁腳,可能有礙經濟發展。工業局也援引工商團體看法,認為經勞資會議同意至少要達到10%才行。對此,勞委會表示,目前派遣勞工比例約佔整體勞的5%,因此5%應是合理範圍,可避免派遣情勢再惡化。勞委會決定以「負面表列」方式規範派遣進用行業,明定醫療人員、保全人員、航空人員、航海 (船員、遊艇駕駛、動力小船駕駛及助手)、大眾運輸行車及駕駛人員、採礦人員等六大類員工不得採用派遣。

現行派遣業幾乎都屬「登錄型」,也就是先受理勞工登錄,等到接案需要勞工,才從中挑選適合人力到要派公司工作,此舉使得派遣工被形容為「免洗筷」。為了保障派遣勞工僱用安定,條文明定派遣公司不得與派遣勞工簽訂定期契約。

小辭典/派遣勞工

【聯合晚報/陳素玲】

「派遣勞工」是很多企業為了減少聘僱正職勞工,因此改以「派遣」型態進用勞工,一般以負責「非核心工作」為主。

「派遣」的三方關係,一般「派遣勞工」是由「派遣公司」僱用,然後指派到「要派公司」提供勞務。

例如甲公司決定將「電腦維修」工作由「派遣勞工」負責,便找乙派遣公司指派丙派遣勞工進入甲公司工作。此時丙勞工就是「派遣勞工」,受僱於「乙派遣公司」,但在「甲要派公司」工作。

派遣勞工的薪資、勞健保等費用一般由「派遣公司」負責,但工作則接受「要派公司」指揮監督。全台目前約有數十萬派遣勞工。

【2010/07/12 聯合晚報】

本文於 2011/07/22 05:41 修改第 5 次

|

(轉貼)日本失業率 五月續升

(轉貼)日本失業率 五月續升

|

|

|

2010/06/29 18:46 推薦0 |

|

|

|

|

【聯合晚報╱國際新聞組/綜合報導】

|

2010.06.29 02:38 pm

|

|

| |

|

日本5月失業率繼續上升。圖為中午時分的東京街頭,走出辦公室吃午餐的一些上班族。

美聯社 |

日本總務省今天公布的數據顯示,日本5月失業率上升,不過就業機會較去年同期有所改善,這是日本失業率連續第3個月呈現上揚,並遜於路透事前所作調查5%的預估值。

數據顯示,日本5月經季節因素調整後的國內失業率上升至5.2%,市場預期為5%,4月為5.1%。

總務省的統計數據顯示,5月日本就業人數為6,295萬人,較前(2009)年同月減少47萬人(較前月相比增加了26萬人),連續第28個月較前年同月減少;失業人口為347萬人,持平於前年同月(較前月相比則減少9萬人),連續第19個月未較前年同月呈現下滑。另外,經濟數據顯示,當月日本勞動參與率(15歲以上勞動人口就業率)為57%,較前年同月減少0.4個百分點。

【2010/06/29 聯合晚報】

|

派遣變調 五十萬新貧大軍成形

|

|

| ‧新新聞 2012/07/18 |

派遣員已經深入各個工作,意味著台灣從藍領到白領的職場員工,都已正式邁入工作「不穩定」的年代。 派遣員已經深入各個工作,意味著台灣從藍領到白領的職場員工,都已正式邁入工作「不穩定」的年代。 |

|

|

【文╱黃琴雅、林筱庭】

派遣已然成為企業在不景氣運用彈性人力、降低人事成本的手段之一,派遣人口急遽增加,責任歸屬不清,政府把關不嚴,傷害勞工權益,公部門甚至大量進用派遣員,成了剝削勞工的幫兇!不僅藍領勞工技術無以傳承,白領亦開始加入全職的貧窮者行列,未來貧富差距更形擴大,台灣經濟發展遭遇新的困境……

科技、金融、電信、百貨業、公家機關到處都是派遣員

剛剛退伍的小智,大學與研究所念的都是財經相關,近幾個月忙著在網路上的人力銀行搜尋工作機會。一心想到金融業工作的他,得到一些面試的機會,他最心儀的是進一家外商銀行工作。當他獲得這家外商銀行錄取後,對方卻要他到一家人力銀行簽約,這才恍然大悟,原來他應徵的工作是「派遣員」,而不是這家銀行的正職員工。

|

| (圖片提供╱新新聞) |

|

像小智這樣求職卻求來派遣員的情況,早已存在台灣職場許久,而且正以倍數成長超越正職員工比例。看看全球最大的跨國人力資源服務公司藝珂的台灣分公司與台灣最大人力銀行一○四的公司現場,不少年輕人前來應徵,他們大多是來這裡面試當「派遣員」的,並簽定一年期不等的派遣契約書,簽完後,他們就成為藝珂與一○四的員工,被派到各大企業去工作。

再來到職訓局就業博覽會的會場,這些熱情招呼你,幫你撮合的輔導員,本身也是派遣人員;若你常逛百貨公司,那些熱心招呼你的化妝品或服飾專櫃小姐,也可能是派遣員;到銀行辦事,幫你抽號碼牌的先生(小姐),也是派遣來的;連到醫院,穿著背心的服務人員都是派遣員;甚至跨國企業在台分公司也大量進用派遣人員。

癥結一╱全球化與不景氣

從藍領擴大到白領 派遣成主流

派遣員已經深入各個工作,意味著台灣從藍領到白領的職場員工,都已正式邁入工作「不穩定」的年代。

所謂的「派遣」,是人力派遣公司根據要派公司的要求,提供適當的人才給要派企業,例如匯豐銀行需要信用卡部門的授信人員,請派遣公司提供派遣員來任職;這是屬於三方的勞動契約,勞工是隸屬於派遣公司,不是要派公司。如此一來,要派公司不需要提供派遣員年終、三節獎金、分紅配股及福利金等,而且契約一到,要派公司若不想續聘,也不需付資遣費,為企業省下不少人事成本。

「派遣」這種有別於正職的「非典型工作」類型,本來是從專案的需求而來的,有些企業為了進行單一有時效性的專案,徵求派遣人員,僅屬於短期勞動契約,並非常態工作。之所以會在近十年來蓬勃發展於台灣,全是因為全球化、台灣經濟產業外移所造成的。加上全球經濟不景氣,○八年有金融海嘯、一一年又爆出歐債危機,無論美國、歐洲與亞洲都深受其害,企業獲利驟減,為降低成本,台灣科技業大放無薪假,更加速派遣人數的驟增。

|

| (圖片提供╱新新聞) |

|

根據一○四人力銀行調查,派遣工作成長率曾在一○年三月成長三○○%(與前一年同期比)達最高峰,但一二年四月派遣需求有減緩趨勢,只需不到三萬人,是去年需求人的一半不到,不過,每個月卻還是持續成長,若以今年四月的工作需求來看,派遣工作比例約占全職工作的八.三%,是近三年來相對較少的比例。

「以歷年經驗,派遣工作占全職工作比重約在一至一五%左右,比例沒到三○%其實不算高。」一○四人力銀行派遣人才事業處副總經理吳麗雪認為,依企業淡旺季需求及平均每年汰換五%的員工來看,彈性人力需求在一五%其實很正常。

但若再對照文化大學勞工系副教授李健鴻的估算,派遣的勞動力,從一九九五年發展至今,從六萬多人約成長到四十萬人,若加計臨時、承攬、兼職及On Call(隨傳隨到)等非典型工作的從業人口數約有一百萬人左右,遠超過官方一一年底公布的七十二萬人,這類「不穩定」工作已占全台總就業人口的十分之一,他們因為工作時有時無、薪水不可能調升,而成為「工作貧窮」族群。

根據一○四人力銀行「二○一二企業派遣趨勢大調查」,三○%的企業使用過派遣員,二二%企業正在考慮,與○七年相較,企業考慮運用派遣的意願大大提高。就企業運用派遣的原因來看,缺臨時工、控制人事成本、遞補暫時性人事空缺為主要三大理由。受調查的企業也坦承,以相同職位同時使用派遣與正職,最大的差別是薪資結構,所以控制人事成本,是企業採用派遣人力的主因。

※延伸閱讀:

‧政府是最大的派遣戶!

【完整內容請見《新新聞》1324期;訂閱新新聞電子版】

|

本文於 2012/07/19 20:44 修改第 2 次

|

(轉貼)勞退舊制換新制 最後三天

(轉貼)勞退舊制換新制 最後三天

|

|

|

2010/06/28 19:52 推薦0 |

|

|

|

| 【經濟日報╱記者林宗勳/台北報導】 | 2010.06.28 09:36 am |

| | | 勞退舊制改選為新制進入最後三天的倒數計時,6月30日是最後期限,勞工保險局總經理陳益民表示,今年改選新制人數迅速增加,截至6月19日止,已突破12萬人;預期7月仍適用勞退舊制的勞工將低於50萬人,占整體適用勞退制度人數不到一成。 勞委會表示,勞退新制是為解決過往無法領到退休金難題,原本所設計的提撥率6%,是以60歲退休並可存活到約82歲為計算基準。 勞退新制於民國94年7月上路,此後,據勞保局統計,舊制轉新制的人數每年大約為4萬到6萬人不等,今年人數特別多。勞保局表示,至今年4月底時,參與勞退新制的勞工約491萬人,適用舊制者接近約70萬人。 中華人事主管協會執行長林由敏表示,適用勞退舊制的勞工,前15年的工作年資可換算二個基數,超過15年則以一年一個基數計算,合計最高可達45個基數,若該員工更換為新制,則原有舊制的年資保留,至於計算退休金的基準,則以員工申請退休時前六個月的平均薪資為計算方式。 林由敏舉例,若有員工申請由舊制轉為新制後,再工作一段時間,月薪由原本的7萬元增加為10萬元,則計算舊制退休金時須以月薪10萬為基準。 不過林由敏表示,勞退舊制所累積的年資,必須是勞工在單一公司達到退休條件才會生效,一旦轉換跑道即無法繼續累計,原本的年資也會消失,相關條件必須仔細評估。

新聞辭典》勞退新制 台灣於民國94年7月開辦新的勞工退休金制度,雇主必須按月按勞工薪資,提撥6%的退休金到勞工個人帳戶,並由勞工保險局代管,到勞工滿60歲並退休之後,才可以開始支領退休金。 新制開辦後仍保留五年的彈性選擇空間,也就是原本仍採用舊制的勞工,或是五年前開辦時尚未選擇採用舊制或新制的勞工,必須在今(99)年6月底前決定是否採用新制。與原本的退休制度相比,新制的雇主提撥比率為6%,是舊制12%的一半,但是新制的帳戶將跟著勞工走,不會受到企業倒閉等因素干擾,導致無法支領退休金。 【2010/06/28 經濟日報】@ http://udn.com/  |

本文於 2010/06/28 19:53 修改第 1 次

|

(轉貼)終結血汗工廠,捍衛勞動人權

(轉貼)終結血汗工廠,捍衛勞動人權

|

|

|

2010/06/14 03:13 推薦0 |

|

|

|

富士康教訓 南方朔:為富方式要改

2010-06-25 新聞速報 【中央社】

文化評論家南方朔今天指出,從富士康事件可以看到,大陸將轉為「強勞工」時代,支配市場的少數在各國都不受歡迎,台商必須改善社區關係,才能可長可久。

台北經營管理學院上午舉辦「台商人才競爭策略論壇」,南方朔應邀專題演講「從富士康事件談台商的勞資策略」。

南方朔用菲律賓華裔富商後代蔡愛美(Amy Chua)的故事,說明他對中國大陸深圳富士康工廠發生12起跳樓事件的觀察。

蔡家是福建移民,早年做魚漿致富,現在是菲律賓塑膠大王。蔡家重視教育,蔡愛美為美國耶魯大學法學院教授。

蔡愛美有一天接到母親的電話,她的姑姑被司機謀殺,理由是報仇。警察調查發現,所有傭人都知道這名司機想殺人,竟然沒有人通風報信。多數貧窮的菲律賓土著,對人數極少、卻擁有菲律賓60%財富的華人原來如此痛恨。

受到此事刺激,蔡愛美反省寫下「世界正在著火」一書。書中指出,全世界有些地方的人比其他人容易接近市場,因而累積財富,繼而與西方世界掛勾,與當地土著差異越來越大,造成財富操縱在少數人手中。但是「支配市場的少數」在各國都不受歡迎。

書中指出,富有的華人常勾結當地官員「買保護」,讓當地人更恨華人,而且在民主國家因為政客操弄,這種矛盾關係更嚴重。另一方面,印度人在東非快速發展,但是有錢的印度人懂得經營社區關係,會捐錢給當地人,幫助他們脫貧,形成「自動的慷慨」。

蔡愛美在書中建議華人,不要圍牆越蓋越高,應該學習印度人「自動的慷慨」,與當地人打成一片。

南方朔指出,台商在大陸曾有黃金20年,就是藉著接近市場發展的;日、韓沒有台商接近市場的優勢,因此韓商改發展核心競爭力。20年後台灣與韓國有了差異,台商工廠越蓋越大,但是從工廠得到的利潤隨時間減少。

他表示,過去大陸的嚴格管制很快會鬆掉,首先就是勞工,台商必須面臨經營困難度提高問題。但是台商如果選擇跑掉不見得好,反而會引起當地人反感。

南方朔認為,大工廠不能再用極權方式管理。台商不管與當地政府有多好,都是外來的,所以要與社區互動,改善社區關係,才會有第二春。990625

勞保60/勞保遺屬年金 守護家屬

【聯合報╱蔡維斌】

2010.06.23 02:55 am

雲林縣五月發生兩起受矚目的工安事件,儘管帶來傷亡,但各界的愛心和政府的積極作為,撫慰了家屬破碎的心,尤其北港鎮被重物壓死的貨運捆工蔡進榮,弱視老母不知兒死苦等兒歸的感人故事,全國愛心湧進,讓哀痛降至最低,家屬和鄰坊都說「足感心」。

五一勞動節當天,斗六展昇食品工廠傳出一死五傷沼氣中毒事件,勞工處、勞保局進駐調查並對傷亡家屬採取相關勞保給付作業,快速體貼的效率,平撫家屬的心,即便外勞也感受溫暖。

同樣效率的服務,也讓北港鎮捆工蔡進榮一家人,心有同感。「阿榮」死亡,家境又苦,七十多歲的弱視老母蔡鄭花,怕她傷心,沒人敢告訴她兒子死訊,讓老人家天天坐在陋巷苦等兒歸。

這則「母盼兒歸」感人故事傳開,全國各地的愛心湧入,里長蔡英道萬分感謝「出社會這呢久,頭一拜感受社會溫暖」,「阿榮」都出殯了,南北二路來的關心還不斷,到昨天還有人來,更有一名老翁騎機車從嘉義山區帶來善款,實在「足感心」。

蔡里長說,阿榮剛死,大家正忙後事,勞保局的人就趕到,準備齊全的資料,包括勞保死亡給付、勞退新制及職災勞工死亡家屬補助等,一次到位,送達喪家,為家屬說明。

阿榮喪葬費無著落,又留下兩個幼兒,「阿榮嫂」沒固定工作,將來不知怎麼辦。蔡英道說,領年金讓阿榮妻兒可長期獲得給付,是長久之策,「最讓我佩服的是,勞保局主動幫忙準備相關申請文件,勞保喪葬津貼及職災死亡補償金不到兩周就核下,阿榮的喪葬費就不成問題」。未來阿榮妻兒還可按月請領勞保遺屬年金,雖因阿榮勞保年資不長,每月金額不到萬元,但多少能填補一家四口開銷。

承辦該案的勞保局雲林辦事處廖文旭說,保險給付最能提供實質協幫助,家屬有需要,辦事處會提供最有利的給付方式,協助請領相關給付。

勞保局雲林辦事處主任黃忠華表示,協助被保險人及家屬是勞保局份內的工作,蔡媽媽痛失愛子,家裏還有兩個幼兒,「阿榮嫂」也沒固定工作,希望社會大眾能持續關注這個家庭,提供協助。另外,如果民眾發現類似不幸事件,可跟勞保局各地辦事處聯繫,相信勞保局各地辦事處一定會主動協助相關保險給付。

【2010/06/23 聯合報】

限制身高就是歧視 北市罰華航30萬元

2010-06-18 新聞速報 【中廣新聞/林麗玉】

華航上個月21號招考空服員,由於4月22號華航在公司網站上,公佈招募條件,限制報名資格,女性要在160公分以上、男性170公分以上,台北市勞工局昨天(17號)召開就業歧視評議委員會,委員認定,華航違反就業服務法第5條第1項,認定已經成立就業歧視,北市勞工局開罰華航30萬元,華航可以提出訴願。

台北市勞工局長陳業鑫表示,華航這次招考空服人員,4月22號在公司網站、媒體及報章雜誌上,公開招募條件,其中報名資格限制身高,女性必須在160公分以上、男性170公分以上,儘管5月21號初試時,將身高限制,改為以光腳、伸手能碰觸到機艙行李櫃高度方式,不過因為華航沒有就招募廣告中的身高限制,進行後續更正,台北市勞工局在17號召開就業歧視評議委員會,委員做出決議,評議華航違反就業服務法第五條第一項規定限制身高,就業歧視成立,依同法第六十五條第一項規定,開罰30萬元。

台北市勞工局長陳業鑫說,後續華航可以在三十天內,向中央勞委會提出訴願。陳業鑫表示,企業對外招募員工,招募的條件如果有實質關連性,例如劃一個行李箱的最高位置,讓空服員碰觸測試,這是國際民航組織工作手冊規定,有安全考量,就不構成就業歧視,而不應該直接設定身高限制。

道德圍剿富士康… 鄧小平錯在那?

【聯合報╱范疇/台商(北京市)】

2010.06.17 01:38 am

一百五十位台灣學者連署發表「終結血汗工廠,捍衛勞動人權」宣言,痛批郭台銘為「台灣之恥」。富士康事件的確值得關注,教授們的宣言發揮了聚焦效用。但是我個人寧可看到這份宣言的連署者不是教授,或者不是用教授的身分。

該宣言基本上是一份基於價值觀的道德宣言,立意很高。但是學者的社會角色及責任,不應該只憑著「良心」發言,他們應該在學術經驗或嚴謹的思維辨析下發言。否則,他們與學術圈外的一般有良心的人何異?他們如何教導學生對「常理」進行剝絲抽繭、正反辨析?

該宣言內對大陸勞工的聲援,相當一部分是基於當年(及現在)台灣勞工運動的「移情作用」。這一點本身沒有問題,世界勞工聯盟本來就是一場自十九世紀以來的運動。但我覺得這值得就學術的角度來辨析一番。

例如,毛澤東時代的勞工價值觀比鄧小平的「讓一部分人先富起來」,更符合該宣言中的道德觀,那麼鄧小平錯在那裡?再如,經濟學者奢談的「中國人口紅利」,已證明是張還不出錢的信用卡,如果現在做道德上的一次性清還,將導致中國經濟破產,怎麼辦?

富士康及本田罷工事件發生後,中國政府積極推動「工人集體議薪」制度。經濟學者張五常著文力呼不可。張先生並沒有從道德角度出發,而是由經濟學理論證,結論是如果全中國進入集體議薪,中國的經濟引擎將大幅放緩,對工人更加不利。從台灣學者的道德宣言來看,張五常反對工人集體議薪的立場相當「不道德」。

宣言中對富士康及蘋果公司的產業角色的道德控訴,似乎完全不瞭解當今國際產業供應鏈。如果今天的國際產業供應鏈的本質是不道德的,那麼不但富士康和蘋果該被打倒,所有的台灣、美國、歐洲、日本……公司都該被打倒,高雄港、基隆港、桃園機場都應該關閉。

富士康事件反映的是大陸整體的政治、經濟、社會甚至中國歷史的問題,不是純粹的「勞工權益」議題。當然我們可以就富士康的管理模式,甚至整體台商的勞工操作模式來做深刻的批評,但是將此次連續自殺現象與「勞工權益」劃上等號,在論證上是不恰當的。坦白說,大陸仍是「前勞工權益階段」,或者是「基本人權」的階段。打個比喻,大陸普遍存在的扼殺女嬰現象,還並不屬於「女權運動」的範圍,毋寧是「基本人權」的問題,需從政治、社會、經濟、歷史視角才能全面到位的批評。若簡單的將殺女嬰現象與「女人權益」劃上等號,豈不是抬舉了中國?

【2010/06/17 聯合報】

鴻海郭董的敵人在哪裡?

2010-06-17 中國時報 【本報訊】

放大

鴻海董事長郭台銘8日主持股東會,開放媒體進入拍攝採訪,會中郭台銘眼睛承受不了閃光燈,一度要求媒體暫停拍攝。(陳信翰攝)

最近兩岸媒體都在探討:富士康跳樓事件究竟給郭台銘帶來多少教訓?從這兩天一些新聞事件的發展來看,似乎很少。原本,在一連串跳樓事件後,大家從新聞畫面上看到他處理危機疲憊不堪的神情,又有立法院長以「自己人」的角度為鴻海緩頰,再加上鴻海看似誠意十足的調薪舉動,外界都認為鴻海似乎在企業經營手法上有些轉變,也都樂見其轉變。

然而爾後的事件發展,卻又有幾個方面的新觀察,不但使富士康的善後處理出現「策略權謀」的猜忌,也引發台灣一百多位學者的聯名控訴與抵制。我們以下先將媒體的策略猜想予以剖析,再對學者的指控與評論予以呼應。

富士康善後舉措中動作最大的,就是一次調薪超過百分之百,幾乎是創下資本主義各國薪資調漲之特例。富士康是超級大廠,轄下員工數十萬人,大幅調薪當然有示範作用。由於該廠所聘員工技術要求並不高,故該廠加薪一倍必將促使別廠類似技術水準的勞工要求比照,而形成中國大陸沿海各工業區近乎全面的加薪潮。因此,富士康單方面措施的影響不在於其自身,而在於對其他企業的衝擊。

如果鴻海真的犧牲在先,那麼即便造成別的部門工資上漲,其可責性也不大。現在,各工廠唯一能迴避加薪的做法,就是將工廠遷往內陸工資較低的地區或台灣的特區。但是這遷廠的動作是否符合企業效益,就要看物流成本大小而定了。如果鴻海代工的是手機、iPod等輕盈商品,則其單位運輸成本不高,工廠遷往內陸頗為可行。但是像汽車、食品等體積大、運輸成本高的物件,則遷往內陸就礙難執行,這些企業也就面臨營運上的極大壓力。

因此,富士康加薪將波及其他行業而造成薪資普遍上漲,但富士康本身將工廠內遷,對自己的影響卻不大。目前的新聞資訊顯示,富士康確實是在沿海縮編人事,也確實有廠區遷移的跡象。果真如此,則其先前加薪百分之百的大動作,看起來就像是危機處理的空泛宣示;工廠遷入工資低廉區後,原先在深圳所承諾的加薪對自己就影響有限,而真正受難的,就是工廠不易遷走,需要同等勞工的其他企業。簡言之,宣布百分之百加薪,然後自行遷廠,那就像是「以鄰為壑」的作風。我們前文論及郭台銘的改革誠意受到外界質疑,其論點也是著基於此。

前述質疑再加上台灣一百多位學者點名的「血汗工廠」指控,就使得郭台銘危機處理的努力難以竟功。所謂血汗工廠,是指業主將自己的利潤築基於勞工的血汗上,是一種上對下的剝削關係,而不是互利雙贏的伙伴關係。所謂以鄰為壑,是指業主將企業的危機處理措施建立在同業的苦難上,與社會其他企業成員欠缺共榮共存的連結。不論是前述哪一種指控,都是企業欠缺社會責任(Corporate Responsibility)的表徵。

像郭台銘規模這麼大、獲利這麼多的企業家,實在應該少些算計、多些包容,少些與社會各界磨擦、多些互利互助的和諧。有人描述郭台銘像是成功地在各地征戰、無往不利的成吉思汗。但歷史的教訓告訴我們,成吉思汗可以征伐潰敵,卻不能長治久安。如果企業主欠缺社會責任的基本薰陶,不了解孕育他們茁壯的社會其實是他們的伙伴、支柱、土壤,甚至避難所,卻只知道四處展現霸氣,把同業、員工、媒體、學術界全不放在眼裡。那麼長久而言,這樣的霸氣企業就只是長於征戰、難以共處的掠食者,絕難為社會所接受。

我們在此要對郭總提出呼籲:對於學者聯名的指責,要虛心、再虛心的接受。成吉思汗雖然征戰常勝,但是王朝卻無法融入當時的社會氛圍。郭台銘算計再精,也不能與整個社會、各個階層算計爭利。一個企業社會責任受到質疑,就需要誠心修補;單憑制式危機處理,往往只是修潤表面,卻未觸及真正的核心問題。鴻海集團所欠缺的不是霸氣,而是企業社會責任的同理心。郭台銘今天面臨的問題,恐怕不在於社會,而在於他自己。

短 評-政府更該挺的企業

2010-06-17 中國時報 【本報訊】

富士康「十二連跳」,政府高層陸續發言「挺」鴻海。不過,官員似乎都忘了,還有一個為了清白,正力抗美國司法部的友達,更需要政府的支持。

美國司法部調查台、日、韓廠商是否涉及聯合壟斷、操控面板價格;懾於其威力,包括奇美、華映等廠商都寧可認罪,以換取較輕的罰款與刑期。只有友達不認罪,準備百億元「拚」了。友達董事長李焜耀就說,「對的事件就要據理力爭」。日前終於被美國司法部起訴,友達可說面臨一場艱難又風險高的訴訟,因為對手是美國司法部。

對面板廠商與價格趨勢稍有了解者,很難認同台灣的廠商與韓廠一起「聯合壟斷,操控價格」;因為,面板價格就如所有3C產品一樣,每個世代的產品價格都快速下降。一年多前,較陽春的卅二吋液晶電視價格還是在二萬元上下,現在只要一萬出頭;曾經要價七、八千元的22吋液晶螢幕,現在價格砍到四、五千元上下。這般「操控」,未免太遜了點吧?

美國司法部起訴的依據是有人檢舉,同時韓商迅速認罪當「汙點證人」,結果啥事都沒;而其起訴依據是廠商的高幹曾經在聚會時談及價格問題。但從事實面看,廠商並未有拉抬價格、聯合壟斷的事實,因為價格一直在下降。這樣也能入罪,坦白說,簡直是反托拉斯的「刑法一百條」(言論有罪)。

富士康雖然給予員工的薪資較同業要優渥,並非傳統的「血汗工廠」;不過,在發生員工連續跳樓事件後,內部嚴格、軍事化管理的問題亦浮上檯面。即使一切「合法」,但在道德上仍有虧欠。相較之下,友達在道德與法、理上更無虧欠,更該值得政府「挺」。

財訊雙週刊/郭台銘 腹背受敵的三大祕辛(2010/06/12 09:40)

財訊雙週刊提供

文/林平之

鴻海深圳廠區「十二跳」期間,陸媒鋪天蓋地的「血汗工廠」指控,對照袖手旁觀的中國官員,和慌了手腳卻又求助無門的台灣首富,反映一個殘酷的現實:為中國出口創匯多年拿第一的鴻海集團,地位已遠不如華為、比亞迪等大陸企業,鴻海尚且如此,更別提其他台商了。

鴻海深圳廠區的員工連續跳樓事件,在大陸媒體的渲染下,儼然成了國際新聞,更引起蘋果、惠普等大客戶關切;逼得鴻海董事長郭台銘只能史無前例的開放園區給二百多家媒體拍攝採訪,結果似乎造成了反效果。

在六月八日的鴻海股東會,郭台銘大吐苦水,他認為台灣媒體大老遠到了龍華,卻不去報導鴻海優渥的員工福利,只會擠在他身邊拍照,「醜化我」;更認為持續「修理」鴻海、讓廠內出現「模仿型連鎖自殺」的主犯就是台灣媒體。因此,鴻海已收集資料,不排除未來再對媒體興訟。

但郭董似乎忘了,大陸員工看不到台灣媒體報導,這次的「十二連跳」新聞,可是在中國地方媒體不斷追蹤,中央電視台帶頭評論的推波助瀾下,事件才不斷擴大到連他都招架不住的地步。一家廣東大型平面媒體集團的主管就認為,中國媒體的主控權都在黨手上,這次眾多媒體如此窮追猛打,甚至有點失控的企業負面報導,對仍以經濟發展掛帥的中國來說相當少見。

鴻海在台灣對記者不假辭色的興訟,在大陸也如法炮製,因此與陸媒關係也相當緊張。四年前,因一篇:「富士康:機械罰你站十二小時」報導,上海《第一財經日報》的主編、記者被鴻海的深圳子公司鴻富錦求償三千萬元人民幣。此事後來雖以和解了事,卻成為鴻海今日之劫種下的禍因之一。

媒體劫/對《第一財經》興訟

得罪一票學長姊、學弟妹

熟悉中國媒體生態人士表示,和台灣的記者出身五花八門不同,大陸媒體高度「近親繁殖」,從主管傳播業的新聞官員,到各大小媒體機構的主管、記者,多出身新聞相關科系,同業關係不是師生,就是同學、學長姊、學弟妹,郭台銘告一家《第一財經》,其實是犯了眾怒。此回的連續跳樓,看在陸媒眼裡,更坐實了當初「血汗工廠」的指控,自然一擁而上圍毆。

早在四月中旬的「第六跳」階段,一位鴻海主管還私下表示,深圳廠區有四十萬名員工,算起來自殺率還低於全國平均的每十萬人二十三個,說來不算太離譜;而且,「鄰近的幾家陸資公司跳樓的也不少,只是都沒有報導而已!」

總部同在龍華,緊鄰著鴻海廠區的中國本土最大通信設備公司華為,早在二○○八年便因四起工程師非正常死亡事件(三起自殺,一起疑似過勞)引起媒體撻伐,華為與鴻海如出一轍的高壓工作環境、超長加班時間也被一一檢討,後因沒有新增案例曝光而不了了之。

事實上,據其他電子業台商表示,在鴻海連續跳樓事件最火爆時,其他公司也新增自殺事件,「但都被壓了下來。」

看在郭台銘與其他鴻海幹部眼裡,這差別待遇反映的人情冷暖,可說點滴在心頭。鴻海集團出口創匯連續多年全中國第一的金字招牌,在今日中國官員眼裡,顯然已比不上以自創品牌打入全球電信業前五強,集諸多榮耀於一身的「民族英雄」華為、比亞迪等陸資企業。

這種混合著悲憤、無奈和時不我與的感覺,郭台銘在二、三年前已嘗過一回。之前中國企業比亞迪惡性挖角鴻海手機團隊,涉嫌剽竊智慧財產權,從此兩家企業纏訟多年;然而郭董的興訟動作,不僅沒讓這家深圳民營企業傷到筋骨,比亞迪的老闆王傳福還贏得股神巴菲特青睞,甚至因而登基中國首富。

官司劫/郭台銘告比亞迪

查廠、查稅莫名其妙變多

求救無門的郭董,只能透過國民黨榮譽主席連戰在國共論壇的平台上,以台商智財權問題,向中共總書記胡錦濤表達台商的困境。沒想到告御狀,並未解決鴻海與比亞迪的恩怨,反而換來這家民營企業的反撲。看似例行的查廠、查稅、查工安、查消防等公權力介入的情況,竟然莫名其妙在鴻海深圳廠增多,讓多位鴻海高層主管不得不聯想到,這似乎是比亞迪透過另一種方式告訴鴻海,「我並不好惹」。

比亞迪董事長王傳福可非一般人,他不但身兼廣東省的全國人大代表,從事的汽車、新能源與電子產業,都是中國重點鼓勵的項目,又紅又專的企業家身分,算是彼岸當紅的樣板民營企業家。何況對深圳政府而言,比亞迪繳的稅可比專做出口的鴻海多,王傳福的地方政府高層關係也就打得比郭台銘深。

在鴻海與比亞迪的纏訟過程中,不僅中央、地方政府與司法部門一面倒的暗中或公開支持自己人,中國媒體力挺小王、暗諷老郭的態度更是昭然若揭。中國知名的專業媒體——《IT時代》周刊,就曾報導:「鴻海幾乎所有中高層都來自台灣,這種不平等的文化,也激起了內地員工們的反感。據悉,從台灣派來內地的四千名高管,他們的工資相當於五萬名內地員工的工資總和。」這樣的訊息出來,自然引發大陸民眾的「民族情緒」,讓鴻海形象受傷。

與其他電子大集團的老闆,例如林百里、鄭崇華相比,郭台銘對中共高層關係的經營遠為投入,近來四川、湖北官員訪台的送往迎來,他都是親力親為,禮數周到。郭董經營多年的官場人脈甚至包括廣東省委書記汪洋、商務部長陳德銘、政治局常委李長春、副總理張德江、天津市委書記張高麗等,但這回大難臨頭,不管明裡暗裡都看不出有中央、地方力挺的痕跡,鴻海的處境艱辛可見一斑。

官場劫/郭台銘性急得罪人

大難臨頭求助無門

一位熟稔中國官場生態的台商認為,在大陸要與官員有交情容易,但要交心太困難。強如郭董,大如鴻海,也很難做到這一步。更何況,郭台銘的霸氣,雖造就今日的鴻海,用在官場,卻是反效果。

一位曾與郭董開過會的中國國家級開發區管委會主任,就領教過這點。在一場市、省級領導雲集的餐會上,郭董擔心時間不夠,打斷一位被視為明日之星的市長級官員簡報,直接要求向省委書記反映問題。此言一出,當場頓時鴉雀無聲,這位明日之星也只能尷尬坐下。(全文未完 更多內容請看348期財訊雙週刊)

學者重批富士康:郭台銘是台灣之恥(2010/06/13 12:43)

學者嗆鴻海集團總裁郭台銘,150人連署促停止剝削。﹝圖/資料畫面﹞

播放影音新聞

更多照片

財經中心/台北報導

富士康的輕生事件似乎還沒有完全落幕,即使鴻海總裁郭台銘曾在股東會上展現負責任的態度,但是有一群台灣學者不領情,150位國內大學教授今天(13日)召開記者會,公布連署聲明,表示除了要求郭台銘開放龍華廠區,讓學者進廠監督,也訴求停止台商剝削民工的行為,甚至有學者在記者會上,直指郭台銘就是「台灣之恥」,台灣政府更是幫兇。

由台灣社會科學學者發起,瞿海源、夏鑄九等150名學者參與的「終結血汗工廠,捍衛勞動人權─台灣學術界對富士康員工自殺事件的連署聲明」記者會上,來自全國各大院校的大學教授一字排開大喊口號:「停止剝削民工!」就是衝著鴻海總裁郭台銘而來。世新社會發展所長黃德北表示,「我們不歡迎這些造成社會問題的血汗工廠鮭魚返鄉,我覺得像郭台銘這樣子是台灣之恥。」

中研院教授林宗弘質疑,「對於這些台商,明明在兩岸都從事這種類似經濟犯罪的活動,它怎麼回來還有優惠條件?」一字一句都是台灣學者對郭台銘的嚴厲譴責;即使在股東會上,郭董已經展現一肩扛起的態度,但這樣似乎還不夠。

台大社會系副教授藍佩嘉指出,「它每平方公里,就聚集了大概15萬人,這樣高的人口密度,這樣狹小的空間裡,人就像碎片一樣,很孤立的存在著。」言詞犀利大嗆郭董,被點名的還有台灣高官政要,黃德北指出,「我們看到,我們的吳敦義,我們的王金平,都還在站出來幫富士康遮羞。」

學者怒轟政府態度搖擺,並強烈要求郭董主動開放深圳龍華廠區,讓台灣學者進去瞧瞧。鴻海則強調,已經展現負責任的決心,對外界的指教虛心檢討;至於學者訴求再度敞開富士康工廠大門,郭董可就沒這麼容易妥協。(新聞來源:東森新聞記者黃宇潔、吳智銘)

「終結血汗工廠,捍衛勞動人權─台灣學術界對富士康員工自殺事件的連署聲明」全文如下:

從今年年初開始,台灣鴻海集團所屬的富士康公司位於中國大陸深圳的龍華廠區,驚傳13起員工自殺事件,其中有12起跳樓1起割腕,造成10死3傷的慘劇,令人感 到震驚與疑惑。除了為死者哀悼之外,事件發生至今,這些員工死亡的真相、涉及本案各方的責任歸屬、公民社會的基本認知、輿論和政府應有的社會及政治責任,卻未得 到釐清。

我們認為,鴻海富士康員工的連續自殺,是這些年輕工人對於壓迫人性的勞動體制,用生命做出永恆的抗議!這個摧殘工人生命的勞動體制之所以形成,有三方必須負責。

首先,鴻海富士康責無旁貸!

這個事件直接暴露了台商(不只是鴻海富士康)工廠軍事化管理模式的問題,即使相對於中國大陸其他廠商來說,鴻海富士康的工資不算低,但富士康「集中營」式的監督 、控制工人手段,導致工人在工作與生活中感到非常疏離、孤單,每天十幾個小時的重複勞動,令工人身心俱疲,顯然是工人自殺的主要因素之一,並非宣布一次加薪就可 以解決。

我們呼籲包括鴻海富士康在內的台商,終結軍事化管理模式,具體改善工作與生活環境,建立合乎人性的生產線流程,這不只是郭台銘一個人,或富士康一個廠的問題,而 是所有台商需要嚴肅面對的企業責任。

第二個要負責的,是偏袒資方、未能保障工人基本權益的中國大陸政府。

被誤導性地稱為『打工者/打工妹』或『農民工』的私營企業工人,是帶動中國大陸經濟發展成為『世界工廠』的無名英雄,然而這些工人卻必須面對勞動條件與戶口制度 的雙重壓迫。以富士康為例,雖然其員工每月的工資高過深圳關外最低工資,卻不可能滿足『農民工』全家移入城市生活的基本需求;其次,地方政府多半不願負擔外來工 人的社會保險、醫療保健或農民工第二代的教育經費。第三,中國大陸的勞動法令並未落實,富士康工會代表人正是老闆郭台銘的助理,勞動合同法執行上也相當鬆散,但 是這些不合理的勞動條件都『合法』!

我們呼籲中國大陸政府,盡快調高法定基本工資至基本生活需要水準,廢除城鄉或本地與外來者的戶口區隔,並調整既有工會體制,把工會還給基層工人,建立公平理性的 勞資協商機制。

第三,以蘋果電腦為首的跨國品牌公司,應該為這次慘劇負責。

電子業台商的薪資條件與勞動管理之所以如此嚴苛,與諸如蘋果、惠普、戴爾等歐美客戶的低價競爭要求脫不了關係。這些跨國品牌公司透過壓低委外製造成本、驅動台商 代工廠削價搶單,取得了巨大的利潤。代工廠訂單的單價降低進一步轉嫁,壓低了中國大陸工人的工資與勞動條件。於是我們看到,全球熱銷的蘋果iPad,每台售價為 499美元,其中蘋果電腦就賺了約297美元,超過總售價的50%,蘋果電腦支付給鴻海富士康的每台代工費約11美元,約占總售價的2.3%,而負責研發代工的 台灣工程師與生產線上的中國大陸工人,究竟得到多少呢?

我們強烈譴責像蘋果電腦這種透過全球價值鏈策略塑造血汗工廠而賺取暴利的跨國品牌公司,在蘋果產品時尚光鮮的表面下,是一條交織著血汗勞動與品牌暴利的利益鏈條 ,像iPod這樣極度不公平的價值分配結構,正是全球資本主義吝嗇而卑鄙的寫照。

然而,台灣政府對此事件的反應是非常不恰當的,行政院吳敦義院長說『希望大家多給郭台銘鼓勵,因為他也是在拚經濟』,立法院王金平院長則說「媒體應該保護『自己 人』」,「他(郭台銘)的困難,也是國家的困難」,王金平、吳敦義兩位院長的論點背後的邏輯是:以拚經濟之名,台灣的財團就可以肆無忌憚地到中國大陸或其他國家 去為非作歹,剝削工人,破壞環境,而且出事的時候台灣媒體不該批評!這種說法等於政府為財團幫兇,鼓勵台商違反普世價值,破壞台灣國際形象與兩岸關係,非常不恰 當,對於以人權立國為施政理念的馬英九總統來說,更是一大諷刺!

無論在台灣還是在中國大陸,鴻海富士康本來就應該為員工自殘事件負起最大責任,我們希望,台灣的社會大眾與媒體能夠經由這次事件,體認到這些結構性因素對於兩岸 勞動者的壓迫。

我們強調,台灣社會應該保護的不是跨國的政商共犯結構,而是民主價值與勞動人權。鴻海集團、中國大陸政府與蘋果電腦等跨國品牌公司,都應該為鴻海富士康員工自殺 事件負責,我們無力阻止已發生的遺憾,但我們有機會努力讓遺憾不再發生。台灣輿論應該監督鴻海富士康改善廠內管理模式、敦促中國大陸政府改善勞動人權,台灣民眾 更應該對造就多起工人自殺的『血汗哀鳳』第四代進行抵制,直到蘋果等廠商願意投入更多心力,具體改善勞工(包括台灣與大陸工人)的勞動條件為止。

近日來,兩岸官方與媒體已經開始迴避富士康員工自殺事件與中國勞工權益的議題。然而逃避它,淡化它,扭曲它,難道就不會有焦慮、就不會良心不安、就可以「自我感 覺良好」?鴻海富士康員工自殺事件,終將成為一面高懸的明鏡,永遠提醒我們勿忘台灣社會的良知。

本文於 2010/06/25 18:28 修改第 6 次

|

(轉貼)勞動三法 派遣勞工未納入

(轉貼)勞動三法 派遣勞工未納入

|

|

|

2010/06/01 22:55 推薦0 |

|

|

|

昨天跟一位在富士康工作的朋友聊iPhone 4G...聊著聊著就聊到富士康事件...

成也蘋果...敗也蘋果...

蘋果電腦這家原本是早期個人電腦的巨人, 因為策略一時失誤以及比爾蓋茲, Intel的崛起, 從此一厥不振將近20年...

這期間蘋果遭受IT產業界的欺凌, 嚐遍無盡的苦果...

連創始人賈伯斯也被迫悄然離開...但就在iPod的出現讓原本可能消失在IT產業的蘋果燃起一線生機...而iPhone的出現更讓蘋果改變IT產業的生態一舉再次榮登霸主的寶座...

老霸主HP因為他將要裁員9000人...Nokia因為他營收短少一半...Wintel因為他輝煌的時代也即將告一段落...

蘋果再次奪霸幕後最大的推手不是別人就是郭董的鴻海, 富士康以及數十萬的大陸廉價勞工...這次富士康東筦龍華廠12連跳事件的第一跳就是iPhone 4G原型機遺失所引起...工程師家屬取得優渥的撫恤金後(約台幣120萬), 後續接連11跳都跟優渥撫恤金脫離不了關係(死者生前遺書敘述)...

中共中央見機不可失見縫插針, 派員潛伏富士康28天...中央電視台罕見專題報導富士康跳樓事件, 中港媒體大肆報導醜化郭董及富士康壓榨勞工...此事件引發大陸民眾一片譁然, 人人爭相討論什麼時候或是誰將是下一位犧牲者?

而中共中央派員300名進駐龍華廠看守...此時郭董承受來自全中國13億人民及中共中央無窮無盡的壓力...他老兄原本六神無主似的在龍華廠不停的鞠躬道歉...

第一段解決方法富士康員工全員加薪33%而蘋果總裁賈伯斯也背書願意提撥3%的MSRP(市場成交價)贊助郭董, 此時民怒已稍微平息, 中央電視台專題報導稱頌郭董"以薪換心"原本已經達成中共中央全面提升中國勞工基本薪資的目的, 此時廣州本田因薪資也鬧罷工事件(原來在大陸也可以罷工, 靠!!怎麼從來也沒聽過在台灣有人敢因為薪資鬧罷工), 而本田也以加薪22%解決...

第二段郭董不知哪根筋不對自己自動再加薪富士康員工工資到66%...此時全中國勞工已經按耐不住了...

第三段郭董不愧是狐與虎的化身直接一次到位加薪富士康員工工資到120%, 這下球踢回給中共中央並確定引爆全中國工潮...

我來分析為什麼郭董連利潤都不要也要玩死中國勞動市場,

第一, 不滿中共中央的連環計:

中共中央見富士康12連跳, 不僅不封鎖消息中央台還見縫插針專題報導...中共中央想醜化郭董跟富士康用低工資壓榨中國勞工的形象以達成要企業調整基本工資以及強迫企業西進為目的, 但中共中央找錯對象了...

瘋瘋的郭董知道中共中央的目的他的智囊團獻給郭董一個連中共中央都意想不到的事, 那就是無限制的加薪...這個結果郭董將球踢回給中共中央, 這下事情大條了...

一次加薪120%(原本900RMB加到2000RMB), 小弟自從踏入社會後從來也沒聽過有人加薪是以倍數計算, 這後果是怎樣大大們應該可想而知那就是引發中國勞資雙方對立的大工潮...

平平都是做12小時苦工哪家工廠沒達到富士康的加薪水準任誰也會心理不平衡...工人因薪資向心力不穩很容易引發意想不到的事件發生...最可怕就是勞方非理性反噬資方或是全國性大罷工, 大工潮...

如果鬧到這個局面那不只是64天安門學潮事件那麼簡單了...待看後續精采劇情發展...

第二, 一刀砍死所有競爭對手一次到位:

IT相關業界的大大們都知道, 鴻海富士康做的產品是包山包海什麼都做...逼不得已才會外購零件...他的製造成本已經是業界最低了(毛利最高)其他競爭對手如廣達, 華碩(合碩), 仁寶, 緯創, 英業達, 金寶(泰金寶), 台達電, Flextronics, 精英...根本無法與他競爭, 而且富士康工程師的素質是最高, 工廠福利最好...

這次郭董員工加薪120%等於要這些競爭對手的命也等於要外購零件供應廠商的命(cost down)...現在製造一台成品毛利3%~5%不等且原廠還每月或是每季要求cost down...有的案子根本就是無償做義務...要這些競爭對手向郭董看齊根本不可能, 後果人為財死, 鳥為食亡, 西瓜偎大邊...這些競爭對手在一, 兩年內消失殆盡(沒工人誰做啊?)...

第三, 集結力量反擊原廠:

原廠OEM(如蘋果, HP)對這些代工廠就像吸血鬼一樣...一台iPhone 3GS 16G MSRP約300美金, 代工廠毛利3%=9美金=300台幣, 你覺得很少是嗎? iPhone一年賣一億隻算是最好的代工案也只有鴻海能做(其實手機量那麼大毛利應該不到3%), 其他如PC, NB出貨量少毛利更低...OEM知道你這家代工廠cost down能力太差就轉單給別家做, 但OEM最怕就是代工廠商一家家減少(沒辦法大勢所趨)他的談判籌碼就越來越少...

郭董就是要利用加薪工資120%搞死其他競爭對手...壯大自己的實力進而與OEM爭取更高的代工毛利或是自創品牌與OEM直接競爭(FOXCONN iPhone 4G)...你說那OEM不會自己設廠自己做? 那更慘OEM設廠自己做不會比鴻海做成本更低...這些老美精算的狠...

第四, 惡搞郭董, 自食惡果, 玉石俱焚:

中共中央為提高基本工資及大西進兩大國策, 瞄準富士康跳樓事件開第一槍...

但郭董抓狂一次最低工資加到120%=900RMB加到2000RMB加上供吃住費用, 再加上保險費, 加班費, 獎金=一個富士康基本員工每月成本約4000RMB=20000台幣, 這不跟台灣的基本工資差不多...

哪個外商到大陸設廠受得了?? 郭董這樣加薪不就等於讓大陸廉價勞工的優勢消失殆盡?? 平平是20000台幣的工資為什麼要在大陸設廠, 在台灣設廠不是更好搞不好還免稅政府還有優惠還可以掛牌上市上櫃(吃乾抹淨)...

所以中共中央的原意是不錯但是對象找錯人了...

郭董這招挑戰中共挑戰OEM之玉石俱焚之計不愧為"FOX"CONN, 郭董你有guts我崇拜你, 敬仰你, 你比王永慶, 李嘉誠, 巴菲特, 比爾蓋茲, 賈伯斯...之流偉大幾百倍, 你是世界經營之神...

郭董點燃這一把足以焚毀中國世界工廠之火...

待看中共中央與數以百萬計的外資廠商怎麼滅這把熊熊烈火...

觀念平台-本田罷工 大陸勞工意識抬頭

2010-06-07 中國時報 【顧爾德】

富士康員工自殺事件引起全球關切之際,廣東又爆發更具震撼力的本田罷工事件。中國具有影響力的《新世紀》周刊以「分水嶺」三個字來形容這場罷工,稱它「意味著對低勞動力成本製造模式更根本的衝擊到來。」

今年以來,中國領導人們已幾度提到要調整職工所得結構,強調要同時從「一次分配」(即工資)和「二次分配」(藉由財政手段推動的社會保障)著手調整。總理溫家寶在六月一日接受日本NHK電視台專訪中,也再度提到這一點。中國領導人會關注職工收入,一方面是意識到若廣大職工收入偏低,就沒有足夠消費能力支撐起內需市場。更重要的是,政府感受到因為所得分配惡化,導致社會不滿情緒升高、矛盾愈見表面化。近來中國勞資衝突頻繁,據英國《經濟學人》指出,廣東一地在今年第一季度勞資糾紛比前年同期增加了四二%,浙江省則增加了一六○%。對中共政權而言,社會穩定是比經濟發展更敏感的議題。

中國各省市近來紛紛提高基本工資,包括上海、山西、重慶、浙江等十多個省市基本工資平均上調約十七%。上海基本工資已達一千兩百元。此次本田罷工事件發生地點廣東佛山市,也在五月一日把基本工資從每月七百七十元提高到九百二十元,調幅超過十九%。不料,調高基本工資沒讓本田的員工滿意,反而增強他們爭取更合理報酬的動力。一方面因為勞工意識到過去受到的待遇不合理,權利意識上升了。更基本原因是,中國整個GDP結構中,薪資所得偏低且逐年下滑,甚至是全球最低的。經濟果實主要被國家部門與企業拿走,做為中國經濟發展基石的職工分配到的利益最少,而且比重愈來愈少。

原本很低的工資水準即使調高兩成,一個月底薪連加班費也才增加兩百多塊錢。而這次本田工人藉由罷工,讓資方最後同意調薪三四%,工人平均加薪約五百人民幣。富士康與本田都調薪三成以上,這兩起事件若對中國其他企業員工帶來示範效應,將對中國整個生產結構產生重大衝擊。

本田與富士康都是出口產業,這些工資成本必需部分轉嫁到消費者或上下游廠商,整個全球產業鏈都受影響。若要求加薪的抗爭不斷出現,將嚴重衝擊那些毛利率微薄、以量取勝的代工產業,原本建基在中國廉價勞工基礎上的全球生產分工模式也將重組。

中國政府更要擔心本田效應會不會帶來一波草根工人自主抗爭?中國全國總工會在罷工事件後發表聲明:「要求各級工會要全力推動在外商投資企業、港澳臺商投資等非公有制企業組建工會,把包括農民工在內的廣大職工組織到工會中來。」顯然官方想藉由國家控制的「全總」體系來控制矛盾衝突。問題是不只外資與民營企業主對「全總」充滿戒心,草根工人對全總能否產生向心力也是一個大問號。

本田罷工打開了潘朵拉盒子,也許中國經濟結構從此走向良性轉型,也許工資上漲導致外資撤離,失業上升,勞工不滿又上升。可確定的是,當勞工權利意識抬頭,他們不可能再回頭接受過去低水準的工作條件。就這點而言,本田罷工對中國經濟社會的確是個分水領。

(作者為專欄作家)

輝煌蘋果iPad陰影下的中國80後工人

‧朝鮮日報中文網 2010/06/05

【朝鮮日報/記者成好哲/朝鮮日報中文網提供】

大家都知道富士康這個公司吧。這是一家非常有實力的台灣公司,如果韓國有三星,那麼台灣就有富士康。

富士康是台灣鴻海的子公司。鴻海在EMS市場堪稱世界龍頭老大。EMS是指代工生產電子產品的服務。例如,富士康就代工生產蘋果的iPhone和iPad。

除了蘋果,富士康還從戴爾、惠普、索尼和任天堂等世界性的製造企業接訂單,代工生產電腦、電視和遊戲機等。鴻海有80萬名員工,其中富士康占45萬人,銷售額近100萬億韓元。

富士康最近有12人企圖自殺,其中10人死亡。對此眾說紛紜。

第一種說法是80後中國年輕農民精神太羸弱。中國政府自上世紀80年代施行了獨生子女政策。所以,80年以後出生的獨生子們在祖父母和父母的溺愛下成長。雖然農村貧苦,但他們受苦較少,所以他們一踏進社會生活就承受不了生活的重壓。自殺的10名富士康員工都是20歲左右的80後。

第二種說法是惡劣的工作環境。富士康員工的基本工資為900元人民幣,是最低工資水平,較中國的其他工廠也是偏低,宿舍也進行嚴酷的軍隊式管理。

一個來自上海農村的工人接受一家日本媒體的採訪時說:「我在地下約20平米的職工宿舍,和10多個同事一起住。我想像上海人那樣西服革履,擁有電腦和最新的手機。可是到現在我還只有國產手機,那些我想擁有的遠在我夠不著的地方。」

支撐「世界工廠」的勞動力大多來自中國的農村,多數自殺員工也是來自農村。他們到城市打工是為了賺錢,大都具有中學或高中學歷,也有著「衣錦還鄉」的夢想。

無論自殺原因是他們屬於「孱弱的一代」或者工廠環境苛刻,誰又能敢於指責走上絕路的年輕人呢?發生「十跳」的前一天,鴻海總裁郭台銘舉行了記者會。他說「向9名死者的家人表示哀悼」,可接下來的話卻是「從40多萬員工的數位來看,9個人並不算多。9人全是進入公司不到半年的員工,所以不應把工作壓力看做是自殺原因。」

鴻海是台灣最大的上市公司,以「行事保密」聞名。鴻海從不舉行決算說明會,總裁在當天的記者會上也是自說自話,沒有接受任何記者提問。富士康遭輿論炮轟後,鴻海想出了提高工資的辦法,漲幅達30%,從900元漲到了1300元。開始想提高20%漲到1200元,最後又加了100元。

但是,在富士康跳樓門中更引人注目的卻是蘋果、戴爾、惠普、索尼和任天堂等主要委託商的曖昧態度。雖然這些公司忙著派現場調查團,但誰也不說出富士康的癥結所在。

當地時間本月1日,身在美國加利福尼亞的蘋果公司首席執行官史蒂夫‧喬布斯開口發話了。

他說:「富士康並不是『血汗工廠』。現在形勢很艱難,我們正在努力瞭解真相,之後才能參與事情的解決。」

蘋果iPad的銷售之火爆完全超出了想像。這種情況下,如果富士康的生產跟不上,蘋果會遭受不小的打擊。或許正因如此,蘋果才力挺富士康的吧?

如果追究根由,富士康自殺事件的源頭在蘋果。去年7月,富士康年僅25歲的員工跳樓自殺。這位員工曾被疑「弄丟了蘋果iPhone換代產品的樣品」。

你說丟失樣品有什麼了不起?蘋果的營銷策略是徹底的保密主義。蘋果推出新產品的過程仿佛是搞007作戰。只有到最後一刻,蘋果新品才會和喜滋滋的喬布斯一起擺到檯面上來。可是丟失了樣品,你說這罪過會小嗎?也就是說,蘋果想擺脫連鎖自殺的責任,不是很自由。

再說,蘋果銷售的iPad遠遠高於原價。美國市場調查機構iSuppli今年2月對iPad的配件成本進行了分析。最低價產品(儲存容量16GB,只有無線保真功能,沒有3G功能)的售價為499美元,成本價只有229.35美元。最高價產品(儲存容量為64GB,有無線保真和3G功能)售價為829美元,成本價也只有344.95美元,還不到一半。

當然,證券專家們會歡呼:不愧是最高收益公司蘋果!意思是,每當推出新產品就獲得很高的利潤。但是組裝iPad的富士康員工,用兩個月基本工資也買不到一個最低價iPad。

也許是不太合適的比喻,看著富士康和蘋果就想起了耐克(Nike)。1996年美國雜誌《生活》刊登的一張照片。→點此看照片

一名12歲左右的巴基斯坦童工蹲著,正在手工縫製精緻的耐克足球。他每天的工資僅為2美元。耐克公司爆出「童工門」後,全球興起拒買運動,輿論一致指責耐克壓榨童工。由此,耐克公司遭受了沉重打擊。此後,耐克脫胎換骨,成為最熱衷於公益活動的公司之一。

在網上搜到的相關報導說:「昨晚你可能花150美元買了耐克鞋,做鞋的人是12歲的巴基斯坦童工,他每天只賺2美元。」(韓國《京鄉新聞》評論,2009年11月1日)

那麼,是否也可以這樣說呢?「昨晚你可能花499美元買了蘋果公司的iPad,生產iPad的人是來自中國農村的20歲勞動者,這名年輕人每天只賺37.5元人民幣(編按:約177台幣)」(月薪900元除以24個工作日)。

※ SOS!自殺防治 諮詢求助管道

【2010-06-04/朝鮮日報中文網】

勞動三法 最快明年上路

【聯合晚報╱記者陳素玲、王正寧/台北報導】

2010.06.01 02:56 pm

立法院今天終於三讀通過工會法修正案,勞委會主委王如玄表示,工會法修正通過後,之前已經三讀通過的團體協約法、勞資爭議處理法修正案 (號稱勞動三法)可望一起生效實施。她說,勞動三法修法工程浩大,很多配套法令還在研擬中,三個修正案要同步上路可能是明年1月1日或是5月1日 (勞動節)。

在立法院現場的勞委會副主委郭芳煜感謝立法院支持,他表示今天對中華民國勞工而言是值得記住的日子。

王如玄則表示,這次修法開放教師可以組工會,至於公務人員則是在跨部會協商中,確定先以目前組織協會形態運作,人事行政局日後會逐漸修改相關公務人員規定,讓協會功能可以趨近工會。至於老師及公務人員罷工權,在勞資爭議處理法已經規定,老師及公務員不能罷工。

對於勞委會最後政策大轉彎,從原先堅持將「強制入會」改為「自由入會」,最後卻妥協接受「強制入會」版本,王如玄澄清,最後通過版本只是法律上「訓示性」原則,即「勞工應加入工會」,刪除「加入工會是義務」字眼,這就像民法第1084條明定「子女應孝敬父母」,意思只是政府鼓勵勞工加入工會,並非強制加入工會。

她強調,勞工加入工會有三種,一種是強制要求加入,就是原條文,第二種是自由加入,即原修正條文,第三種就是鼓勵性質的「應加入工會」。她說,為了維持自由入會精神,她翻遍法院判決及法律規定,最後決定採折衷的「訓示性規定」。

工會法與勞資爭議處理、團體協約法號稱勞動三法,其中團體協約法已在97年1月就修正通過,勞資爭議處理法修正案則是去年7月完成三讀,但都因三法互有連動,必須同步實施。如今工會法修正通過,王如玄表示,三法修正案終於可以上路,但何時上路,因為勞資爭議增加仲裁、裁決等機制,勞委會必須增加組織負責,並有配套法令要研議,因此三法同步生效最快也要明年。

【2010/06/01 聯合晚報】

派遣不能入企業工會 全產總遺憾

【中央社╱台北1日電】

2010.06.01 08:46 pm

工會法今天三讀修正通過,全國產業總工會表示,集體勞動關係將產生新面貌,但仍有美中不足,包括派遣勞工不能加入企業工會、行政機關有過大權限干涉工會運作等。

繼團體協約法、勞資爭議處理法三讀後,工會法也三讀修正通過。全產總表示,歷經10多年來的修法討論,行政部門及立法部門雖然明白集體勞動三法有非修正不可的迫切性,卻因各界歧見極大,多次於立法院中功敗垂成,工會法能夠三讀通過實屬不易。

全產總表示,三讀通過的工會法修正內容,已取消現行法中許多對於組織工會的限制,包括教師不得組織工會、工會組織型態的限制等規定。

不過,全產總也提出美中不足之處,包括上級工會理事長的會務假保障,僅限制在全國性工會聯合組織,未能涵蓋縣市級總工會;非典型僱用勞工(派遣工)不能加入企業工會;教師不得組織企業工會;行政機關有過大權限干涉工會自主運作等,盼未來繼續努力。

【2010/06/01 中央社】

冷眼集/勞動三法 派遣勞工未納入

【聯合晚報╱記者陳素玲/特稿】

2010.06.01 02:56 pm

勞委會7次提出修法,歷經將近10幾年的折衝協商後,勞動三法修正案今天在工會法修正案也完成三讀後,終於全部到位,勞委會將在明年擇期同步實施。儘管三法好不容易完成修正,並跨出諸如教師組工會、外勞可擔任工會理監事、勞工可跨公司參加工會等重要步伐,但是派遣勞工參加企業工會未能過關,還是留下些許不足。

勞資爭議處理法、團體協約法及工會法因為涉及勞工組工會、團體協約權及罷工權,因此被稱為「勞動三法」。但因訂定時間久遠,都有20年以上未進行大修,因此也被視為早就不合時宜,不利工會運作。不過,三法修正案從國民黨上次執政就提出修法,卻始終因為官方與勞資意見喬不攏,即使歷經民進黨執政,還是過不了關,最後還是回到國民黨手上才過關。

已經通過的勞資爭議處理法修正案,因為將原工會法的罷工權納入,之前修正過程也是紛擾不斷,諸如教師能否組工會,並有罷工權;水電醫院等行業能否罷工,那些行業罷工應有「冷卻期」等,都因爭議過大而多次受阻;去年7月才過關斬將完成三讀,今天工會法修正案三讀後,上述新版內容也終於可以付諸實施。

持平而論,勞動三法修正內容,的確有不少進步修正,例如同一企業不同公司勞工,可以跨公司參加工會,如此可引進產業力量,強化工會談判能力;外勞過去雖可參加工會,但現在可進一步擔任理監事,有助產業外勞爭取勞動條件;企業對工會幹部或會員有不當行為,如解僱降薪等,企業將遭到重罰。

不過多年來,台灣勞工參加工會意願太低,即使工會法採強制入會規定,但至今參加工會也只有3%左右,顯示勞工意識薄弱,如今又修正為「應加入工會」,對現狀改變不大。其次,最可能被弱化勞動條件的派遣勞工,還是排除在企業工會之外,也成為勞動三法最大漏洞。

【2010/06/01 聯合晚報】

本文於 2010/06/13 00:25 修改第 4 次

|

(轉貼)勞保改國保 失業給付照領

(轉貼)勞保改國保 失業給付照領

|

|

|

2009/08/06 05:00 推薦0 |

|

|

|

聯合筆記/台商看富士康事件

【聯合報╱林松青】

2010.05.30 01:51 am

台商龍頭企業富士康連續發生員工跳樓意外,引起珠三角成千上萬的台商高度關切,私下也不斷交換意見。有人指控全球產業鏈分工唯利是圖,跨國公司假仁假義才是禍首;有人恨鐵不成鋼,希望兩岸政府與企業大力建品牌、搞研發,學學王永慶模式,建立共榮的上下游產業體系。

珠三角台商以中小企業占絕大多數,與富士康的規模大不同;但富士康的跳樓意外太過震撼,台商均感同身受。不少台商說,歐美企業下單前都會到產地考察環境,對勞工安全、不得雇用童工、環保衛生等都很重視,要求合乎人道標準。

然而,一談到價格,買方就換成另一副面孔,好像負壓廠房、環保衛生都不需要花錢似地,一再殺價。也就是說,跨國公司得到了重視人道的形象,但在實際操作起來,則透過比價、殺價壓榨接單公司,降低代工企業的利潤。

經歷金融風暴,不少台商生產線已衰退一半至三分之二;而今年接單滿載,台商看著年輕員工每天加班做到打瞌睡,也不忍苛責。員工自己也知道,有工作,總比失業好。下游製造業是被動接單,面對限期交貨的催逼,沒法適當安排生產線工作量,是他們最大的痛苦。

台商們當然知道「地球是平的」的說法,他們也是透過各種方式,向全球各地採購最便宜的物料和零件。正因為如此,不禁懷念起當年王永慶的石化王國對下游廠商的照顧與支持,那個「上下游產業共生」的年代似乎已一去不返了。

對於中小台商而言,都期待兩岸政府多獎助企業自建品牌、培養研發人才,本希望大企業壯大後能學學王永慶,讓產業鏈上的相關業者都得到合理利潤,不要只顧自己的高額品牌利潤。

【2010/05/30 聯合報】

富士康採訪手記:請別妖魔化富士康

標籤: 富士康 手記 妖魔 採訪 2010-05-19 04:57

南平血案一周後,接到報社的指令,因富士康連續發生跳樓事件,希望我前往富士康採訪,在富士康深圳觀瀾和龍華呆了10多天,從醫院到工廠,再到富士康員工租住的城中村,和富士康人有了很多的接觸和交流,我得到的結論是,對於一個40多萬人的巨型工廠來說,半年內的9連跳,原因太多,但可以肯定的是,和我們別的代工企業相比,富士康絕非我們想像中的血汗工廠。如果一定要給跳樓者一個最直接的責任方,那就是“中國製造”本身的尷尬和艱辛。

一個辭職的員工告訴我,富士康是一個非常程式化的企業。無論是管理還是生產線本身。機器一旦啟動,整個生產線就不能出現斷鏈條的事情,通俗地說,每一個線上上的工人,都必須步調一致,否則線上上的某一個環節就會出現積壓,而下一道工序,則出現等的狀況。這是不允許的。

此外,最大的問題是枯燥和夜班。富士康從原來的兩班倒換成三班倒之後,夜班依然是一個折磨人的事情。富士康的一線工人的生產,勞動強度不大,但是非常枯燥,每天做的都是同樣的東西,甚至連動作幅度都一樣大,不需要有別的想法,這是所最讓他難以忍受的事情。但這樣的簡單重複勞動,是中國所有勞動力密集低技術的低端製造業面臨的共同問題,不僅僅是富士康。

富士康的另一個問題是生活的乏味。人與人之間沒有深交的基礎。工廠位於工業園區,單調的街景,生活配套的缺乏,公園和娛樂設施幾乎為0,讓他們的生活非常簡單。下班後,他們在廠外的城中村的地攤上吃廉價的小吃,逛廉價的跳蚤市場,不多的娛樂只有網吧和檯球。

富士康的管理體系大致分為經理,副理,課長,線長,組長。線長以上屬於中層管理層,高層管理者一般都來自臺灣,大陸員工最多只能做到中層管理員。對他們來說,中層管理者是一個非常好的職務,比較高的薪水,有的甚至還有股份。中層管理者非常看重他們的職位,新進入的大學生雖然工資待遇比一線普工高很多,但只要現有的管理者不離開,他們升遷的機會就微乎其微。而普工的升遷機會,則基本沒有,能幹到線長的寥寥無幾,一般當了組長,就基本到頭了。線長以上的管理位置,只能從幹部儲備隊伍中選拔,與普工絕緣。

富士康非常注意法律問題。員工加班,必須要簽意向書。同意加班才加班,不願意加班的,一個班不能加,也沒有加班工資。每天加班不允許超過3個小時。

富士康一線工人底薪900元起,每累計一年在富士康的工齡,每月底薪增加50元。雙休日加班一天的,按雙倍工資支付,國慶,春節等法定假日,按3倍工資計算。工資計算方式為底薪+加班工資(底薪除以每月法定工作日乘以加班時日)。

這和很多同在工業區的大陸製造廠比,有一些區別。別的工廠是只要有了訂單積壓,員工就可能無條件延長加班時間。

可以肯定的是,關於勞動保障,富士康是中國同類製造業中最好的。他們提供的集體宿舍,普工8人一間。大學畢業生(儲備幹部)4人一間。宿舍24小時有熱水。宿舍的建築品質和設計水準、舒適度,遠高於大陸企業。所有的工人不必自己洗衣服,企業裏有專門的人給員工洗衣,有餐廳,當班工人可以吃免費的三道菜的工作餐。員工都有醫療保險,此外,企業還對到醫院治療的工人報銷一部分醫療費用,加上社保,工人一般只需要承擔10——15%的醫療費。

富士康嚴禁任何拖欠員工工資的行為,任何原因的拖欠,主管都可能遭遇嚴厲的處罰,這一系列的保障基礎,是富士康永遠不擔心招不到人的基礎。此外,富士康對出現工傷的職工的賠償,也遠比同類企業高。哈工大畢業生孫某因被環安課調查而跳樓身亡之後,富士康賠償金額30萬,此外,每年給予孫的父母3萬撫養費。直到孫父母去世。無可否認的是,和周邊那些動不動就拖欠工人工資,拒付工傷賠的大陸代工企業相比,富士康具有絕對的道德優越感。

富士康的管理層告訴我,富士康出現的連綿自殺事件,其實是現在所有工業區製造企業都面臨的問題。只是別的企業人少,一年也許出一個,而富士康工人基數太大。匯總起來,就有些觸目驚心。但他認為,問題的根源還是在低端製造本身。低端製造極低的利潤空間一般只維持在1~3%,這樣脆弱的利潤空間,註定了企業無法大幅度地給員工提高工資。這和國外的製造有著本質的區別。發達國家的產業工人的工資,可以養活一家人,而我們的製造業的工資,只能養活工人自己。歐美的產業工人可以只工作4至6小時,因為他們的收入註定了他們可以自主選擇減少工作時間,而我們工人的工資水準註定了他們必須幹滿8小時或11小時。他們在周而復始的簡單勞動中看不到希望,這是最容易摧毀一個人意志的因素。

換一個說法,富士康是血汗工廠不假,但福利保障最高的富士康都如此,中國別的代工企業就只能是垃圾中的垃圾。我們巨額的外匯儲備和出口業績背後最尷尬的現實——充分地擠壓我們勞動力創造出看似偉大的製造業奇跡。

問題是,每一個具體的勞動力,無論多麼廉價,他也是人啊。

30年來,在老一輩工人已經退出了舞臺,新上來的90後無論是抗壓力還是思想的自由度和老人們都有巨大的差異。不解決整個中國製造的低技術含量,無自主品牌和定價權的現狀,代工企業的自殺資料,還將直線攀升。在這樣嚴峻的現實下,無條件地罵富士康還有意義嗎?

自殺的孩子們為什麼不逃離富士康?

富士康發生N連跳——之所以用“N”字代替,是因為不知道完成短文的時候,這個N字是否又跳了——引起線民強烈關注,矛頭與火力也逐漸集中到富士康身上。我想,富士康難辭其咎,跑不了的。但我更想知道,到底是什麼原因讓這些20剛剛出頭的孩子們輕生自殺?

匆匆流覽了一些網路文章,覺得大家說的有一定道理,但又都經不起推敲,例如最多的幾種說法包括富士康用加班、勞動強度以及令人壓抑的企業文化等等把員工逼得跳樓自殺……

如果這些原因成立的話,那麼,我們就不能怪罪富士康了。原因非常簡單:富士康只是一個企業,哪怕真如外界傳說的,存在血汗工廠和殘酷剝削,可他畢竟是面向社會公開招聘的大企業,既沒有發生綁架、強迫他人進去工作的事件,也沒有像一些傳銷公司那樣,把年輕人鎖在房間裏限制自由,結果不得不翻窗逃離,跳樓身亡……

我們甚至可以站在富士康的立場,理直氣壯地反問批評者一句:我們只是來去自由的企業啊,我們如何逼死員工?你高興可以來,不高興可以走啊,為什麼用這種方法從窗戶跳出去?是不是我們的待遇太好,使得那些無法承受工作壓力的年輕人不願意離開,或者覺得離開我們就沒有前途,感覺絕望,就去自殺?

這個假設的問題你能回答嗎?富士康自己顯然無法回答,否則,他絕對不會找高僧去幫他驅邪。我今天試圖回答一下這個問題,但我想從其他的地方與其他的問題入手。從我常常去做經濟和社會調查的東莞與新塘入手。在那裏做調研時,我有兩個比較強烈的感受。

第一個感受是朝氣蓬勃的私營老闆與看不到前途的打工仔的強烈對比。我在廣東接觸到不少勤勞聰明的私營老闆,其中部分來自內地。和內地相比,這裏的經商環境好,市場成熟,私營企業發達,尋租空間少,如果不涉足壟斷企業,當地政府還會適當扶持你。所以,基本上都能賺錢,比在內地強多了。

可我同時接觸到的卻是那些同樣來自內地的打工仔打工妹。老闆們都知道他們的價錢,不會給多一分錢,而他們又沒有任何保護與集體行動。雖然拼死拼活也能夠賺到幾百、一千甚至兩千的工資,但他們付出的卻是超時、超強的勞動。很多打工妹說,在這裏,生活的目標只有一個:工作。而工作,卻只是為了活著。