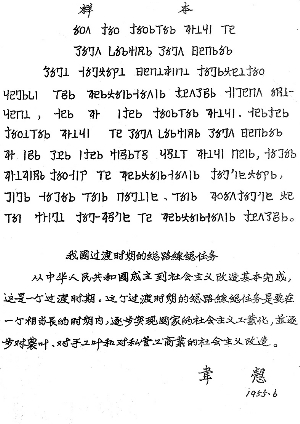

圖1:由韋愨制訂的一套民族形式漢語拼音。雖然它也是由漢字基本筆畫構成,但看起來卻與漢字體式相差甚遠

(本文是轉載:原題“50年前的《漢語拼音方案》制訂始末”,2008年04月22日北京日報;文中加粗字較原文有改動。 )

~~~~~~~~~~~~

新中國剛剛成立,文字改革便作為一件大事擺在中央面前。制訂《漢語拼音方案》、制訂《漢字簡化方案》、大力推廣普通話……要做的事情千頭萬緒。

經過幾年反覆推敲和審定,第一批230個簡化字見諸報端;全國人民代表大會通過了《漢語拼音方案》;注音識字和推廣普通話運動在全國範圍內開展起來。

今年2月11日,《漢語拼音方案》公佈整整50年了。現在,漢語拼音早已不只是一個注音識字的輔助工具了,計算機輸入、火車代碼、專用名詞拼寫、手機輸入、對外漢語教學、圖書索引、手語、旗語……越來越多的行業離不開它。

漢語拼音與我們的生活聯繫得越來越緊密。而50年前為了制訂《漢語拼音方案》,專家們付出的心血,經歷的波折,卻少有人知。

“漢字拼音化”思想之淵源始末

1949年8月25日,毛澤東收到中共“五老”之一吳玉章的來信。信中,吳玉章對中國文字改革問題發表了自己的看法。他認為,中國文字應改成拉丁化的拼音文字,並大膽地提出在全國各地選擇重點試行新文字。

新中國成立前夕,國內外形勢紛繁複雜,但吳玉章的來信還是引起了毛澤東的重視。他把信轉給郭沫若、茅盾和語言學家馬敘倫,徵求他們的意見。三天後,毛澤東收到郭沫若等人的答覆。他們都贊成中國文字改革走拉丁化的拼音方向,但認為,實現拼音文字要有一個很長的過程,現在就重點實行新文字,未免過於草率。

雖然,吳玉章著手試行新文字的建議被暫時擱置,但他“拼音化”的主張卻得到了包含毛澤東在內的許多人的支持。

1949年10月10日,新中國成立僅僅?天,一個名為“中國文字改革協會”的組織宣告成立。為了表示對中國文字改革的關注,毛澤東特意派秘書胡喬木參加“文字改革協會”,以便隨時了解和指導文字改革任務。

其實,把中國文字改成拼音化文字的呼聲,由來已久。早在清末,轟轟烈烈的“切音字運動”就開端了。

1840年以來,西方行強的堅船利砲擊碎了中國“天朝上國”的迷夢。第一次睜開眼看世界的中國文人,突然發現與西方相比,我們這個老大帝國竟然已落後如許。國家的落後是科技的落後,科技的落後緣於教育的落後,教育落後蓋因漢字太難。中國的知識分子們開端重新審視幾千年傳承下來的中國文化。

他們發現西方拼音文字只要會說就會寫,國民識字率很高。而漢字獨立於語言之外,筆畫繁難,就連許多飽學之士都會發出“漢字至難”的感慨。對於漢字的反思到五四時期更達到了一個高潮,魯迅甚至發出:“漢字不滅,中國必亡!”的吶喊。

同時,把漢字改成拼音文字的探索也從未間斷。

1892年,一個名叫盧戇章的福建青年,經過?年的努力,寫成了一本名為《一目了然初階》的書。這是第一套由中國人自己制訂的漢語拼音方案,盧戇章把它稱為“切音新字”。他希望,通過這套方案可以做到“字話一律”,從而“省費?餘載之光陰,將此光陰專攻算學,格致,化學以及種種之實學,何患國不富強也哉”。但當他把這套方案提交給清政府後,卻遭到了眾人的嘲笑。雖然,盧戇章的“切音新字”沒有得到推廣,但是一場“切音字運動”,卻徐徐拉開了大幕。

《官話合聲字母》、《贈訂合聲簡字譜》、《中國音標字》……在清朝行將滅亡的最後?幾年中,各種拼音方案不一而足。

民國成立以後,孫中山立即著手普及國民教育。但漢字繁難,方言繁雜,兩個攔路虎使他一籌莫展。於是,他把目光投向切音字運動。

1913年2月25日,“讀音統一會”在北平召開,各省紛紛派代表參加。此次大會的宗旨明確:審定國音,採定字母。然而,會議進行得並不順利。在審定漢字的讀音時,代表們便吵作一團,經過一個多月的論證、調解,終於審定了6500多個漢字的國定讀音。

而在採定字母的任務上,分歧更加無法調和。漢字筆畫式的、拉丁字母式的、速記式的,甚至豆芽式的字母,千奇百怪。制訂者更是各執己見,誰也說服不了誰。會議後期,讀音統一會副議長王照積勞成疾,痔瘡發作,常在會場流血至腳踝。議長吳敬恆不無辛酸地寫道:“無非人人想做倉頡,人人自算 盧,幾乎也無從軒輊,也無從偏採哪一種。”

盧,幾乎也無從軒輊,也無從偏採哪一種。”

就在各種方案爭論不休的時候,魯迅等人提議,能否採用審定字音時用的“記音字母”。這個提議得到了大家的認同,會議對這套漢字筆畫式的字母加以更改,定名為注音字母。新中國成立時,這套“注音字母”已經作為識字的輔助工具在民間應用40年了。

不過,由於自身的缺陷,這套官方字母方案從未得到學界的一致認可。1928年,語言學家黎錦熙和趙元任創立了《普通話羅馬字拼音法式》(簡稱“國羅”);1931年身在蘇聯的共產黨人瞿秋白與蘇聯漢學家協作制訂了拉丁化新文字(簡稱“北拉”);而國際上對於漢語的注音又普遍採用早年英國人威妥瑪根據北京讀書音制訂的拉丁字母拼音方案--威妥瑪式。

在語言學家、人大中文系教授胡明揚看來,這些拼音方案自身都存在著致命缺陷。“北拉”曾經在解放區廣泛推行,甚至獲取了與漢字相當的地位。許多當地農民學會了這套拼音文字後,都能用它寫信、讀拼音報。但是,由於“北拉”沒有標調,無法解決同音詞問題,人們只能靠上下文揣測詞義,經常鬧誤會。“國羅”雖然有四聲的區別,但它有一套很複雜的變讀法則,一般人很難掌握,因此使得它始終只在知識分子圈子裏轉。威妥瑪式雖然得到了國際上的認可,但很多音都拼不準。上世紀40年代,胡明揚在上海聖約翰大學讀書。他記得,英國老師用威妥瑪式注音點名叫道:“槍槍槍。”“槍槍槍是誰?我們誰也不知道。其實,威妥瑪式裏‘槍’、‘張’、‘江’都是一個拼法。張長江,就變成了‘槍槍槍’。”

由於,這些方案都不盡完美,誰也說服不了誰。一時間,漢字的注音方式亂象紛呈。

斯大林提議中國創造自己的民族字母

新中國重新制訂自己的拼音文字,字母採取什麼形式,成為大家關注的問題。新中國成立前夕,吳玉章給毛澤東的信中,曾主張“中國文字應採取拉丁化的拼音為好,不要注音字母式或日本假名式的拼音。”對於這個提議,郭沫若、馬敘倫包含毛澤東本人都給予肯定。

但兩年後,在中國文字改革研究委員會成立的大會上,馬敘倫卻傳達了毛澤東主席的新指示。毛主席認為:文字必須改革,要走世界文字共同的拼音方向;形式應該是民族的、字母和方案都要根據現有漢字來制訂。

是什麼改變了毛澤東對於字母形式的看法呢?現年103歲的語言學家周有光向記者揭開了謎底。1949年12月,為了慶祝斯大林70壽辰,毛澤東首次出訪蘇聯。在一次會談中,毛澤東專門與斯大林談起了中國的國民教育問題。據周有光回憶,當時毛澤東問斯大林:“我們要改革文字,要制訂一套字母,你看怎麼辦?”斯大林回答:“中國是一個大國,你們應該創造一套自己的字母。”

於是,從1952年3月起,文字改革研究委員會開端了制訂民族形式拼音方案的研究任務。

但何謂民族形式,卻沒有一個明確的定義。有些委員認為能用一套字母把漢語的特點拼寫出來就是民族形式,而有些委員認為字母形式必須接近漢字,方可稱為民族形式。

具體方案也分成了三派。曾經參與制訂注音字母的語言學家黎錦熙,主張把注音字母略加改動作為新拼音方案;委員丁西林等人傾向於重新創制一套字母;而吳玉章則主張打破窠臼,採用現行漢字和一部分外文字母共同制訂。

經過將近一年的討論和設計,1953年初一套新的漢語拼音字母表呈現在毛澤東面前。但是,這套集合了多種意見的方案並不讓毛澤東滿意。他認為這套方案雖然拼音方法上簡單了,但是筆畫太複雜,有的比注音字母更難寫。他認為,拼音文字不必搞成複雜的框形式,那樣的體勢不便於書寫,尤其不便於連寫。漢字就是因為筆畫方向亂,所以產生了草書。拼音文字無論如何要簡單,要利用原有漢字的簡單筆畫和草體,筆勢基本上要一邊倒,不要複雜。

聽取了毛澤東的意見後,委員們又開端分頭制訂拼音方案。1953年年初至1954年年底的2年時間裏,拼音方案組共提出了5個民族形式的拼音方案草案,但這些草案所需的字母都在40至60個之間,在學習使用上都很不方便。新構造出來的漢字筆畫式字母,看起來與漢字有很大差別,經過草書連寫以後就更看不出框漢字的特點了,所謂“民族形式”也無從談起。就連這些方案的制訂者本身也對它們不甚滿意。

為了能直觀地了解所謂“民族形式”到底是個什麼模樣,記者翻閱了大量數據,終於在當時韋愨委員提交的一份“民族形式漢語拼音方案草案”中,找到了這個“民族形式”樣本。可讓記者大吃一驚的是,這個“民族形式”雖然也是由漢字基本筆畫構成的,卻絲毫看不出漢字的影子,倒有些與朝鮮文字類似。

當時,剛從大學畢業分配到拼音方案小組的曹澄方記得:“那時研究了幾個民族形式的字母,送給毛主席看,他都不滿意退回來了。”

委員們非常苦惱,民族形式拼音方案的制訂陷入了絕境。

1950年到1955年,文字改革研究委員會共收到社會各界包含海外華人,共633人提交的漢語拼音方案655種。這些方案中有漢字筆畫式的,有外文字母式的,有圖案式的,有數碼式的,甚至還有速記符號。剛剛參加任務的曹澄方,每天的主要任務就是分析匯總這些來信。

各種各樣的意見方案紛至沓來,令委員們感到茫然。

一個寧靜的午後,在人大外語系任教的胡明揚正在辦公室裏打字。突然,他聽見背後一個人問:“你這個打字機,能不能打漢語拼音?”胡明揚回頭一看是吳玉章。他回答:“那恐怕要看怎麼拼了,如果是字母還可以,有符號就麻煩了。”

聽完胡明揚的話後,吳玉章若有所思地走開了。胡明揚知道,吳老在思量用拉丁字母制訂漢語拼音的問題呢!

毛澤東說外國也有好東西,還是借用拉丁字母

1955年10月15日,全國文字改革會議召開。在開幕式上,陳毅副總理語重心長地說:“在有幾萬萬文盲的國家裏,不可能有強大的工業建設。應該把文字改革,和我國建成社會主義工業國家聯繫起來。”

這一天,中國文字改革委員會的專家拿出了幾年來的研究成果,漢字簡化方案和6種漢語拼音方案草稿,其中有4種漢字筆畫式方案,一種斯拉伕字母式方案和一種拉丁字母式方案。

參加會議的代表們對漢字簡化方案,進行了熱烈的討論。可當討論6種漢語拼音方案時,與會代表卻保持了禮貌的沉默。

九天的時間過去了,會議通過了漢字整理部提供的漢字簡化方案,可拼音方案委員會提供的6種拼音方案,卻沒有議定。散會時,專家們坐在那裏,久久地沉默著,誰都不想最先離去。最後,吳玉章先站了起來,拍了拍身邊人的肩膀,緩緩走了出去。

會議退出後,正準備趕回上海上課的復旦大學經濟學教授周有光,突然接到一個通知,讓他留在文改會。

“當時我說,不行呀!語言文字我是外行,就是工餘搞搞。可是,吳老說,這是一項新任務,我們大家都是外行。”回憶往事,周老哈哈大笑。

雖然老本行是經濟學,但在中普通話言文字界,周有光可是響當當的人物。解放前,周有光就曾在上海參加過推廣拉丁化新文字的活動。1954年,一直對語言文字感興趣的周有光,又利用工餘時間撰寫了《字母的故事》。這本薄薄的小書,筆調活潑,深入淺出。對於字母的起源、發展與傳播講得清清楚楚。毛澤東對這本書,也產生了濃厚的興趣。

1954年,在拼音方案小組的委員們對“何謂民族形式”爭論得不亦樂乎的時候,周有光發表了一篇名為《什麼是民族形式》的文章。50多年以後,當記者再一次向這位百歲老人提及此事時,他依然清晰地記得自己當時的觀點:“民族形式的形成,要經過一個習慣培養的時期。經過培養,胡琴可以變成國樂,旗袍可以變成漢服,外來的字母可以變成民族字母。對於英語來說,拉丁字母也是外來的字母,用它來拼英語,便成了英國的民族形式了。漢字的形式不適合字母要求,世界上最通行的是拉丁字母。我們與其另起爐灶,還不如採用它。”

周有光的獨到見解引起了吳玉章的重視。全國文字改革會議以後,他便被吳老留下了。當時,周有光已經49歲,而且在經濟學界早已卓有成績。此時選擇改行,他的想法很簡單:“那個時候有一個口號,叫‘哪裏需要到哪裏去’。中國很大,好多方面都缺少人。這樣子我就同意留下來。”

文改會有兩個研究室,第一研究室以研究漢語拼音方案為中心,第二研究室主要研究漢字簡化。周有光被分配到第一研究室主管制訂漢語拼音方案。

周有光到文改會後不久,事情發生了變化。

1956年1月20日,中央召開知識分子問題會議。在吳玉章做了關於文字改革任務的發言後,毛澤東突然接過話頭:

“我很贊成在將來採用拉丁字母,你們贊成不贊成呀?我看,在廣大群眾裏頭,問題不大。在知識分子裏頭,有一些問題,中國怎麼能用外國字母呢?但是,看起來還是採用外國字母比較好。……因為這種字母很少,只有二?幾個,向一面寫,簡單明了。……凡是外國的好東西,我們有用的東西,我們就是要學,就是要統統拿過來學,並且加以消化,變成自己的東西。”

毛主席的這番話,生動而深刻,使得幾年中關於字母形式的反覆爭論最終塵埃落定。七天後,中共中央發出了《關於文字改革任務問題的指示》,其中明確表示“中央認為,漢語拼音方案採用拉丁字母比較適宜”。

長期以來,人們一直認為是毛主席先在知識分子會議上表態支持使用拉丁字母后,中央的指示才發出的。但最近,原語文出版社編審凌遠征在讀《胡喬木書信集》時卻有了新的發現。

“《胡喬木書信集》中顯示,知識分子會議前胡喬木就已經起草好了《關於文字改革任務問題的指示》,而關於支持使用拉丁字母的決定,是更早時經過中央政治局會議討論的結果,並不是人們所認為的是毛主席一個人的決定。這幫助中央採用拉丁字母制訂漢語拼音方案,是經過慎重討論的。”

當然,既是中央政治局會議,作為中央主席,並且對文字改革有著深刻見地的毛澤東,想必是起了主導作用。

“原草案”刪去“文字”二字:改變初衷

1956年2月20日,中國文字改革委員會發表了《漢語拼音方案(草案)》,這是第一個漢語拼音方案草案,後來人們把它稱為“原草案”。

“原草案”正式公佈後,很多人發現原題目中“漢語拼音文字方案(草案)”的“文字”二字被刪掉了。而且,“原草案”中明確指出:“擬定漢語拼音方案的目的,是要設計一套拼音字母和寫法規則,來拼寫以北京語音為標準音的普通話。”此後,吳玉章在全國政協常委會上做的報告中也強調,“現在我們提出討論的是‘拼音方案’,還不是‘拼音文字方案’。……拼音方案和拼音文字方案到底是兩回事。”

文改會之所以反覆強調漢語拼音是給漢字注音,而非替換漢字,主要是緣於社會上對於“原草案”的巨大爭議。

記者在採訪中發現,“原草案”中對於漢語拼音的制訂有非常詳盡的考慮和規劃。專家們在設計中甚至考慮到,字母在連寫、草書時怎樣寫,會不會彼此混淆。

“原草案”中有三個新字母(音知)、 (音吃)、(音詩),是原有的國際音標,、 是仿照新造的。但是、 的長腳不像一樣往右彎,而是往左彎。周有光在一篇文章中這樣解釋,“因為的長腳自左起,可以向右彎,和 的長腳自右起,如果再向右彎,印刷時候字母右邊就會多出一塊空格,很不美觀。國際音標[]的長腳也是右起而向右彎,為什麼不發生問題呢?音標應用不廣,可以不考慮印刷美觀;字母就含糊不得了。”

雖然這三個新字母最終被zh、ch、sh所替換,但從文改會制訂它們的過程中,不難發現“原草案”最初制訂時,並非只作為給漢字注音的輔助工具,委員們還希望它能有更大的作為。

對此,當時已在文改會任務的原國家語委普通話推廣司副司長曹澄方並不諱言,他對記者說,“原草案”最初確實是瞄準制訂一套“拼音文字”方案設計的,但一下子用拼音文字替換漢字,引起了許多人的反對。為了能趕快制訂出一套給漢字注音的系統,以利注音識字和推廣普通話,文改會在發表“原草案”時刪掉了“文字”二字。

當時,對於普通人來說,他們最初也是以“拼音文字”的標準,看待這套“原草案”的。胡明揚對記者說:“雖然當時沒有人明確說漢語拼音是要替換漢字的,但大家都知道。如果,它在制訂之初就像國際音標一樣是一套注音系統,那麼就不會涉及那麼多介音了嘛!現在的《漢語拼音方案》中,韻母i和u拼‘一’和‘烏’音的時候,前面本來沒有聲母,為了好看就加上兩個聲母,寫成yi和wu。如果單純是注音系統,這種改變根本就沒有必要。”

正是出於這個原因,“原草案”公佈之日起,就引起了社會各界極大的關注和爭論。

有人擔心,拉丁字母是外國字母,用它拼出來的聲音也跟外國話一樣;有人怕,用拉丁字母來拼音,今後我們漢語裏也會出現單數、複數和第一格、第二格。當然這些擔心,都顯得有些工餘。但在知識界,人們擔心的卻是拼音是否真的會替換漢字。

“原草案”公佈後,吳玉章經常請社會各界人士,到文改會座談。那時,經常負責會議記錄的曹澄方記得,會上大家暢所欲言,各抒己見,氣氛熱烈而投洽。但有位老先生章士釗,反對拼音方案採用拉丁字母的形式,說到激動處甚至還拍桌子呢。這件事,給曹澄方印象很深,“我還從來沒碰到過有人拍桌子,那麼激動的!”曹澄方明白,其實章士釗反對的並不是漢語拼音採用拉丁字母,他是怕拉丁字母有一天真會替換漢字。

相比大知識分子中的反對聲音,民間對拼音文字卻採取歡迎的態度。原國家語委拼音處處長李樂毅,上世紀50年代跟隨父母旅居越南西貢。當時還在上高中的他是從廣播裏,得知中國要制訂自己的拼音方案的。

“聽到這個消息,我很激動啊!因為越南早就改用拼音文字了。拼音文字很簡單,會說就會拼,越南的老百姓們很快就都脫盲了。我當時想,中國要是也實行拼音文字,那掃盲不就方便了嗎?”雖然現在李樂毅覺得,自己那時的想法很天真,但當時他急於改變中國落後面貌的心情卻極具代表性。

漢語拼音幫助掃盲;漢字是否用拼音文字代替現在不做決定

為了消除社會上對於漢語拼音的誤會和質疑,拼音方案委員會的專家們必須進一步討論,以便使方案更加完美。

但是,這些語言學家們來自不同的學派,對字母的發音也就有著不同的理解。這些學術上的差異,常常引起專家們的爭論。

曹澄方記得,有一次,專家們討論一個問題,6個專家意見還比較一致,另外6個專家卻各有看法。六比六,僵在那裏。

老先生們年紀都不小了,身體也不好。但爭論起學術問題,一個個面紅耳赤,互不相讓。吳玉章曾說,這個東西表決制不解決問題,人多了,也不一定是對的。僵持不下時,只能把這個問題先晾一晾,討論下一個問題。

關於這些激烈的爭論,我們從1956年8月拼音方案委員會發表的《關於修正漢語拼音方案(草案)的初步意見》中,可見一斑:

字母的具體安排上意見分歧的一個原因,是各人對於方案的要求重點有所不同。有人重視教學的方便,有人重視學會以後實際使用的方便。有人從機械應用的效率出發,要求字母的總數少一些;有的從語音的準確描寫出發,認為字母總數最好多幾個。有的人重視運用拉丁字母的國際習慣,有的人重視漢語語音系統的固有特點。有的人著重為漢字注音,有的人著重在設計一種拼音文字。……每一方面的要求都是有理由的,孤立地來看,每一個要求都是應該滿足的。但是要在一個方案裏頭,使每一個要求都滿足得一樣好,事實上是辦不到的。

當時不僅專家提出許多意見,群眾們也有很多建議。隨著《草案》的不斷公佈和發表,群眾來信也越來越多。周有光記得,“重要的信就有1800封。不僅有中國人,外國人、外國專家也來信提意見。每一封信我們都要交到拼音化研究室給他答覆。”

審訂委員會先後召開了多次會議,但各方意見總是難以統一。為了使漢語拼音儘早在社會文化生活中發揮作用,周恩來總理專門指示審訂委員會:

“漢語拼音方案還不是文字方案,它是給漢字注音,幫助掃盲,幫助推廣普通話的,它還不能代替漢字,因此現在不能廢除漢字。至於漢字將來是否要用拼音文字代替,這個問題需要從長計議,現在不做決定。”

26個字母搞了三年

至此,一些賦予《漢語拼音方案》過多功能的爭論才得以平息。1957年11月1日,國務院全體會議第六?次會議通過了《關於公佈〈漢語拼音方案(草案)〉的決議》。

三年寒來暑往,專家們一個字母,一個字母地反覆推敲、試驗、分析,終於捧出一份令人滿意的答卷。

周有光先生對記者說:“當時有人開玩笑說,你們真笨,26個字母搞了三年。”回憶往事,老人哈哈大笑。他說:“我覺得這三年搞得值,如果當年留下一點馬虎,今天會後悔無窮。”

周老記得當他們把《方案》交到周總理手中時,他對總理說,我們這個方案定好了,國務院給它公佈一下就行了。可周總理說不行,國務院要通過,還要送到全國人民代表大會去通過。足見國家對這套《漢語拼音方案》的重視和期望。

1958年2月11日,第一屆全國人民代表大會第五次會議正式批准了《漢語拼音方案》。

全民爭學a-o-e

1957年12月,《漢語拼音方案》正式通過之前,剛剛隨父母從越南回國的李樂毅在《人民日報》上看到了《漢語拼音方案(草案)》。看到這份《草案》後,他立即試著用它拼寫起來。“太方便,太簡單了!我一會兒就學會了!”

在越南時,李樂毅就曾嘗試過自創一套“漢語拼音方案”,但是弄來弄去,不是拼法不夠簡單,就是標調不好處理,最終還是放棄了。“看到這套《方案》以後,我簡直佩服得五體投地!以前所有問題都解決了。”時隔多年,李樂毅當時興奮的心情仍然溢於言表。

當時,他正在北京師範學院中文系讀書,拿到新的《拼音方案》後,他馬上組織同學們學起來。

對漢語拼音最狂熱的時候,他甚至用漢語拼音來記日記。“有一次,我用漢語拼音寫的日記被團支書發現了,以為我在用密電碼,搞什麼特務活動。解釋了半天,才說清楚。那次,差點兒就沒讓我入團。”提起這些有趣的往事,李樂毅呵呵直笑。

1958年9月1日,剛剛入學的一年級小學生宗春啟打開新發的課本,他驚訝地發現課本的第一頁是一些曲裏枴彎的外國字母。除了框漢字之外,這還是他第一次看到這樣的字。“當時,我父母看到也很奇怪,說你們怎麼學外文了。”

但不久,宗春啟就發現,通過這些拉丁字母他能夠學會很多生字。宗春啟回憶,那時候出了很多帶漢語拼音注音的圖書,學會拼音後,他經常到新華書店去看書。“以前不認識的字,一拼就知道是什麼了。那會兒,我看了好多書,也自己認識了好多字。”

1958年秋季入學的小學生,成為中國第一批學習漢語拼音的人。據統計,僅1958年一年,全國就有5000萬小學生學習了漢語拼音。

而在此前,為了能更好地完成漢語拼音教學任務,大批的中小學老師也分期分批地進行了培訓。城裏的教師由區文教局負責培訓,而農村的教師的培訓任務只能依靠北京高校的大學生了。

那年暑假,正在北大中文系讀研究生的王理嘉背上舖蓋捲,跟同學們一起來到京郊房山。王理嘉回憶:“那時候,農村條件很差,交通也不方便。我們坐長途車到房山邊上,又坐著村裏的馬車進山,光路上就幾個小時。”

到了村裏,?裏八村的小學老師都搬著小板凳集中到生產大隊的場院裏。一塊小黑板,幾根粉筆頭兒,剛從報紙上學會新漢語拼音的大學生們,當起了老師的老師。

那時,農村老師普遍文化程度比較低,初中畢業就算是秀才了,更多的只上過小學。之前,他們壓根兒就沒見過拉丁字母,一切都要從頭開端。

王理嘉和同學們一個字母,一個字母地教,老師們一點一點地學。三四天後,他們中的大部分人居然都掌握了。王理嘉記得,退出培訓時,他還專門為他們出了一張捲子考核。“大部分人都考得不錯。連一個抱著吃奶的孩子來上課的女教師,也考了九?多分。”

1960年,山西省萬榮縣年僅5歲的小姑娘吳建生和她的母親俞冰如,從晉南小縣城來到北京,參加?省市注音識字展覽會。吳建生記得,一位任務人員把她領到舞臺上,讓她寫“吳建生小朋友你好”,她便用漢語拼音寫出了這句話。會後,吳玉章高興地將這個小姑娘高高抱起。

通過學習漢語拼音,吳建生認識了很多字,也能用漢語拼音寫一些簡單的話。後來她在翻看當時的筆記本時,還發現自己用歪歪扭扭的漢語拼音給毛主席寫的一封信。

很快,吳建生就成為學習漢語拼音的小名人了。直到現在,她還在山西省社科院語言研究所從事語言文字任務,幼年的經歷影響了她的一生。

她的故鄉晉南小城萬榮,也因為用漢語拼音成功掃盲和推廣普通話,成為全國的一面紅旗。

新中國成立後,萬榮縣和全國很多地方一樣,一直在做掃盲任務。但是經過幾年努力,效果甚微。由於,農民只能利用農閒時進行掃盲,回生率很高。

《漢語拼音方案》公佈以後,萬榮縣找到了掃盲的好方法。據當時報告記載,一般農民15到20個小時就能掌握漢語拼音,利用漢語拼音識字,100個小時就能識字1500個。

那時,萬榮的大街小巷,田間地頭,商店食堂,只要有漢字的地方都被標上漢語拼音。萬榮縣青古村村民王俊道至今記得,那時候,他們在地裏干三百米,到地頭坐下來休息一下,休息的時候就你問我,我問你,互相學習,很快就學會了。

村裏的老人們都說,如果不是有拼音這個好辦法,我們至今還是睜眼瞎呢!

拼音統一中國話

漢語拼音不但幫助了注音識字,對於推廣普通話更加意義非凡。

中國幅員遼闊,方言眾多。各方言間除了語音差別甚遠外,詞彙、語法也不盡相同。特別是嶺南、江浙方言,北方人聽起來如同外語。這種巨大的方言差異,給人們的交流造成很大不便。

周有光記得,解放前他在歐洲遇到幾個中國老鄉。一個廣東人,一個福建人,一個上海人,三個人在外國說中國話說不通,最後只能講英語。

其實,早在清雍正年間,朝廷就要求各地方官一體學習官話,但幾百年過去了,各地普通話普及程度還是很低。

1955年10月25日,全國文字改革會議閉幕僅僅兩天,中國科學院就召開了現代漢語規範問題學術會議。會議明確定義,普通話是“以北京語音為標準音,以北方話為基礎方言,以典範的現代白話文著作為語法規範”的現代標準語。

曾參加這次會議的胡明揚記得,對於普通話的定義,專家們還有過一番爭論。有人認為廣東話中保留了很多中古讀音,是中國最古老的發音方式,普通話應以廣東話為基礎。有人認為,上海聚集了大量文人,在中國近現代文化史上有舉足輕重的地位,上海話應作為普通話的基礎。但是由於全國70%的方言都近似北京音,北京語音最終成為普通話的標準語音。

1956年2月6日,國務院發布《關於推廣普通話的指示》,《指示》中要求在文化教育系統和人民生活各方面推廣普通話。學校、廣播、電影都成為推廣普通話的工具。由於這些推普方式都限於口耳相傳,在《漢語拼音方案》公佈前,推普任務收效不大。

1958年,福建省大田縣吳山鄉19歲的社員陳進四,作為福建推廣普通話的標兵來到北京,參加第一屆全國普通話教學成績觀摩會。陳進四告訴記者,其實那時候她還不怎麼會說普通話。

到了北京,吳玉章專門派拼音方案委員會委員杜松壽教她學拼音。很快,她就掌握了。回到吳山,她用漢語拼音拼寫音,普通話提高很快。

吳山鄉是福建省最偏僻的地方,方圓四?裏全是崇山峻嶺,方言非常雜亂。有時,只要隔一條河互相說話都聽不懂。解放初期,吳山鄉的幹部大都是從北方來的。北方幹部都是一口普通話,當地農民可犯了愁。開會、做報告,他們聽不懂。土改的時候,全鄉只有一個地主的兒子能聽懂普通話,鄉里就讓他給老百姓當翻譯。可沒想到,他把群眾的好話翻成了壞話,把政府的政策由白說成了黑。結果,土改時農民們吃了大虧。好久以後,大家才回過味兒來。學會普通話,對於吳山鄉的村民們,太重要了。

陳進四一直擔任吳山掃盲班的老師。學會漢語拼音前,她每周都要跑到20多裏以外的鄰鄉找小學老師備課,然後再回來教學生。老師發音不標準,她學的時候也是大概其,回來轉述給學生,就更走樣兒了。幾年下來,不但學生沒有學會普通話,就連陳進四這個老師也說不利落。學會漢語拼音以後,他們學習普通話終於有了標準。現在,陳進四接受記者採訪時,說的是一口流利的普通話。

漢語拼音不只是中國拼寫中文的標準,也是世界拼寫中文的標準。1982年,國際標準化組織通過國際標準(ISO)《文獻任務--中文羅馬字母拼寫法》決定:“中華人民共和國全國人民代表大會(1958年2月11日)通過的漢語拼音方案,被用來拼寫中文。”當時,美國國會圖書館裏中文書籍的檢索目錄都是根據威妥瑪式編寫的,為了適應國際標準,他們投資2000萬美元,把目錄全都改成了漢語拼音檢索。

計算機時代到來後,漢語拼音又成功地解決了漢字輸入問題。據統計,現在95%以上的計算機用戶,都採用拼音輸入法。

現在,漢語拼音在國際交流、對外漢語教學、手機輸入、手語、點字書等各個領域都發揮著巨大的作用。生活中,我們越來越離不開漢語拼音,而它也成為中國與世界溝通的另外一種重要手段。(記者 黃加佳 感謝教育部語言文字應用研究所圖書館、文檔室的數據提供,以及語研所楊建明、北大蘇培成老師的大力協助。)

~~~~

附注:剛發現CCTV有一套視頻節目“見證‧親歷:拼音的故事(上、下)”,與本文相得益彰,網址如下:http://space.tv.cctv.com/video/VIDE1244227602687888上;http://space.tv.cctv.com/video/VIDE1203209181248227下。2009-06

本文於 修改第 11 次