【專輯│請用德語說愛我.彩寫散文】

孩子,你知道去海德堡意味著什麼嗎?

──《老海德堡的學生王子》

浪漫主義之城海德堡,依山傍水,地靈人傑,如果環繞著的奧登林山(Odenwald)象徵其學術成就,那麼悠柔其中的內卡河(Neckar),便是愛情了。

這裡,有說不完的愛情故事。僅僅從老城到古堡的漫步距離,即錯落著世界密度最高的愛情場景。這座城市的年紀老到不可考,卻處處洋溢青春氣息,因為當地最活躍居民,是從世界各地而來的學生。

當國王之前,先學會愛情

連王子都要到海德堡當學生。十九世紀末的日耳曼境內,公主太少,王子太多,王子是否能討公主歡心,攸關政治聯姻的成敗。一場「相親功能」的宮廷舞會裡,受軍事教育長大的卡爾王子與聯姻對象的約翰娜公主共舞,顯然,冰雪聰明的公主,從王子堅定精確的舞步之中,看見了他缺乏風情的普魯士個性,因此態度保留。

需要藉由聯姻拯救國庫的卡爾王子,踢到了鐵板。幸好身為女人的皇后,懂得女人要的是什麼,於是對憂心忡忡的國王提供了有效的線索──王子需要學會「融入人群,與人相處,並懂得散發熱情與魅力」,去哪裡學這麼抽象的特質?海德堡!王子就這樣變成了學生,正式展開在海德堡的故事……

這是1954年的彩色寬銀幕歌舞片《學生王子》(The Student Prince)的開場,由Richard Thorpe導演,Sigmund Romberg作曲,Dorothy Donnelly作詞,三巨頭的組合,將風行三十年的百老匯輕歌劇版的《學生王子》(1924)帶進了大銀幕。王子與民女相愛,雖然結局不能讓有情人終成眷屬,但浪漫的喜劇情調,優美的歌曲,以及好萊塢式的行銷,令海德堡成為學生愛情的聖地,名聲從美國蔓向全世界,甚至讓人幾乎忘了原版故事的存在。

《學生王子》原版故事並不只是輕鬆浪漫,邁亞—佛斯特(Wilhelm Meyer-Forster)先於1899年寫下小說Karl Heinrich,之後又寫成五幕劇,劇名改為《老海德堡》(Alt-Heidelberg),1901年11月於柏林上演,轟動一時。當王子還不是國王的時候,在平民世界裡遇見了愛情,看見了自己。當王子變成國王以後,縱然高高在上,卻走進不能自主的人生階段。王子告別海德堡的同時,也告別了他的愛情。海德堡,是他唯一一次的青春,是他成年禮的所在。

往美國發展的德國喜劇導演劉別謙(Ernst Lubitsch),被法國導演雷諾瓦喻為好萊塢電影創始者。劉別謙默片時期的最後一部作品《老海德堡的學生王子》(The Student Prince in Old Heidelberg, 1927),直接向邁亞—佛斯特的劇本取材,無聲勝有聲地,以豐富明快的影像語言緊扣原著精神,藝術成就不凡。深受劉別謙影響的小津安二郎,則又根據這版本拍出《青春之夢今何在》(1932),故事脈流在亞洲有了精采的分枝。

當「劉別謙式觸動」(Lubitsch Touch)遇上《學生王子》這樣的題材,幽默與善感,使得觀眾的微笑與眼淚盡在一瞬間。杜杜於〈情慾圖騰──劉別謙的電影符號〉(載於香港電影節《喜劇之王劉別謙》特刊,2004)一文中,將「劉別謙式觸動」與張愛玲的筆風做了動人的比對:「張愛玲生長於三○年代間的大都會上海,那放任頹廢的空氣裡有一種疲倦的智慧。……她筆下的男女非常機智地談情說愛,對白活色生香,骨子裡卻有滄桑,和劉別謙頗有相似之處。」

卡爾和凱蒂的骨子裡同樣有著滄桑。國王病逝,即將繼承王位的卡爾,必須放棄自己的愛情,在迎娶鄰國公主之前,他決定再去一次海德堡。當初陪他到海德堡去的教授,已經病逝,劉別謙讓卡爾對著教授的遺像舉杯宣言︰「Just one more day of life, Doctor-one day of life-and love!」為了沒有明天的愛情,卡爾回到海德堡的酒店旅館,昔日景象已成荒蕪。卡爾與凱蒂相擁,向過去作最後的告別,然後,鏡頭是帶走卡爾的車輪,如時光流轉,從此男婚女嫁,各自去著不同的方向。

一部動人的作品,足以改造一座城市的靈魂,甚至救贖。人們相信,愛情曾經護佑過海德堡。「學生王子」的故事在美國大受歡迎,並影響許多美國學生到海德堡留學,也在此陷入愛河。傳說二次世界大戰結束前,美軍大舉轟炸德國城市,卻避掉了海德堡,原因是其中幾位將領對海德堡的舊情,他們曾在這裡留學,曾在這裡愛過,也被愛過。

這裡,我曾幸福地,愛過與被愛過

1814年9月,萊茵河的支流內卡河,映照著奧登森林因秋葉而滿山金黃的景致,映照著錯落有致的海德堡古城和古橋,一切的美景因粼粼波光而浮動蕩漾。空氣裡還有股獨特迫人的靈氣,近傍晚時分抵達海德堡的歌德,眺望這一片心目中的「理想之境」(Ideallandschaft),一瞬之間,心池蕩漾。

是愛情讓歌德開始寫作的,20歲前因失戀寫出《戀人的心緒》(Die Laune des Verliebten),他已經體會到:發覺自己也有不忠的念頭時,就能擺脫身為戀人飽受妒火的折磨。25歲發表了《少年維特的煩惱》,由愛情引發的內在能量,將文學的狂飆突進運動(Sturm und Drang)推向高峰,推往另一座浪漫主義的文學山峰。近60歲時,嘔心瀝血的《浮士德》第一部,愛情成為一把探究靈魂深處的鑰匙,而且必須進到地獄的深淵裡贖回。

1814年,歌德65歲,有聲望、有地位、有妻兒,他來到海德堡,拜訪好友Johann Jakob von Willemer,也見到了好友的未婚妻瑪麗安(Marianne Jung),那時的瑪麗安30歲,縱然男已婚,女將嫁,兩人卻一見鍾情,經過一年的書信往來之後,終於,歌德再度來到海德堡,他是為瑪麗安而來,為愛情而來。短短數日的停留期間,古堡成為他們重要的愛情場景。

1815年9月15日那天,歌德找回了青春少年的心,選了兩片被秋天鍍成金黃的銀杏葉,貼於信紙,以銀杏為主體,寫出語調彷若猶疑自問卻又能表情達意的〈二裂銀杏葉〉(Ginkgo Biloba),送給瑪麗安。日後古堡花園為歌德塑像,雕像旁是他曾經久坐沉思的長石椅,石椅上的銀杏浮雕,安安靜靜地,遙遙對應著被封存在杜塞道夫博物館裡的那一紙情詩〈二裂銀杏葉〉。

1815年9月的這次重逢,兩人發生了肉體關係。這次的分離,兩人終生未再見面。此後的時光,兩人書信往返,歌德與瑪麗安互為彼此的繆思,交換一首又一首靈感泉湧的詩作,諸多收錄於歌德詩集《西東合集》(West-ostlicher Divan,又譯為《復活節》),其中瑪麗安化身為伊斯蘭女的〈蘇萊卡〉(Suleika)一詩,由也曾在海德堡陷入愛河的舒曼譜成歌曲,以悠緩的速度,詮釋那最純粹的愛,在詩的隱密裡,發著幽微的光。

相遇十年後的1824年,瑪麗安寫下一首意象綿密而心思細膩的詩作〈在海德堡〉(Zu Heidelberg),獻給歌德的75歲生日。淡雅的景物描述,兩人心靈契合的比喻,最後卸下隱語而直接道出:這裡,我曾幸福地,愛過與被愛過(Hier war ich glucklich, liebend und geliebt)。

〈在海德堡〉的其中三段詩句,於1961年被刻在古堡露台的殘垣斷壁上,成為公開的情詩,成為觀光景點。人們可能忽略牆上詩人名字Marianne von Willemer還冠著夫姓。

而當時75歲的歌德呢?正艱難地進行《浮士德》第二部,一年多前令他瘋狂愛上的19歲少女烏麗克.萊弗佐(Ulrike von Levetzow),是這部作品最重要的靈感與糾纏。德國當代作家馬丁.瓦瑟(Martin Walser)在即將滿80歲時,把這段歌德的老年戀情改寫成長篇小說《一個戀愛中的男人》(Ein liebender Mann, 2008)。

歌德終生寫作,終生戀愛,烏麗克.萊弗佐被稱為是歌德最後的戀人,《浮士德》第二部終究沒有完成,歌德於1832年過世,臨終要求遺體葬在席勒旁。席勒與歌德的交情深刻,沒有人確定歌德是否與同性戀的席勒有過戀情,但歌德最終選擇的歸處是不再與女人共處。

我的心遺落在海德堡

「歌德曾說:我的心遺落在海德堡」這樣的一句話,說明了連德國大文豪都為海德堡的美景傾心,再加上與瑪麗安的戀情,於是大量被背包族、部落客、旅遊網站,甚至電視旅遊節目跟著引用,但是,這詩句並非出自歌德。

節奏輕快明朗、帶點詼諧的歌曲〈我的心遺落在海德堡〉(Ich hab' mein Herz in Heidelberg verloren),由F. Lohner-Beda與E. Neubach作詞,F. Raymond譜曲,1925年傳唱至今,幾乎成了海德堡的「市歌」,人人會唱。初到海德堡的外國留學生,第一首學會的德文歌往往就是這首,尤其是在學生酒店裡,酒酣耳熱之際,一邊唱,一邊用手中厚重的啤酒杯敲打桌面,打出響亮的拍子。當他們學成要離開海德堡的那一天,邊笑邊流淚,唱的也是這首歌。歌中說著:一顆心,因為一雙紅唇、一個溫暖的夏夜、一個20歲的年紀,就掉進了清澈閃亮的內卡河裡……時光變遷,愛情不再,但遺落的那顆心,一直都在那天堂般的海德堡,在那內卡河裡跳動著……

讀書、喝酒、狂歌、打鬥,這是過去海德堡大學生的特質,也因此發展出獨特的學生歌曲(Studentenlieder),最著名的學生歌曲是詩人Joseph Victor von Scheffel在1854年所寫的〈你這可愛的老海德堡〉(Alt-Heidelberg, du feine),歌頌海德堡的景物與風情,以及濃厚的葡萄酒與智慧。邁亞—佛斯特《老海德堡》的劇名靈感即是來自這首歌。而當地的「愛情特產」海德堡學生之吻(Heidelberger Studentenkuss)巧克力,又將歌詞改為「你這可愛的老海德堡,要我說出你的三樣好,那就是古堡、內卡河,以及學生之吻在海德堡。」

離騎士之家不遠的可諾瑟咖啡館(Cafe Knosel),1863年創立至今,來往著教授與學生,而且早懂得善用故事行銷法──從前從前,來到咖啡館的女學生,身邊總有私人教師作陪,於是想獻上一吻的男學生,也只能眉目傳情,不敢逾矩。因此身兼甜點師傅的咖啡館老闆可諾瑟,特別調製了學生之吻巧克力,從此學生可以用巧克力獻吻。如今,學生之吻成為海德堡最暢銷的伴手禮,並從咖啡館獨立出來,成立專賣店。當然,這故事同時宣告了海德堡大學進入了女學生得以進駐就讀的時代。

十九世紀結束前夕,德國女性終於獲得進入大學念書的權利,從此為陽剛的海德堡大學生文化,增添了柔情的氣息。六○年代後,近水樓台的校園是最重要的愛情場景,例如從前學生王子沒戀愛可談的大學圖書館(Universitatsbibliothek)裡,不但已經可以眉目傳情,更可以放下書本,相擁接吻,而且不會有觀光客到此打擾。

在海德堡,仍有說不完的愛情故事。從可諾瑟咖啡館走往學生監獄的途中,有面牆的塗鴉如此寫著:凡走過,必留下痕跡;凡愛過,必留下絮語。

(本文感謝M. Buselmeier, D. Lehmann的協助)

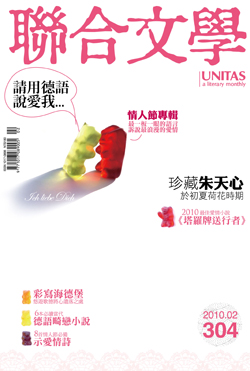

──本文刊載於《聯合文學》2010年2月號

◎作者簡介

藍漢傑

巴黎索邦大學博士先修肄業。曾任DJ、教職、駐法記者。譯有《必然的瘋狂》、《丈夫不見了》、《三個陌生女子》、《消逝邊境 I、II》、《蘋果花開了!》、《偶遇》等。

本文於 修改第 1 次